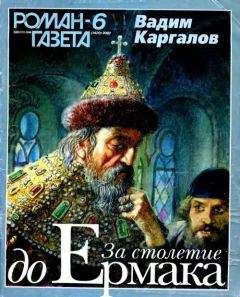

Вадим Каргалов - Русский щит

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Русский щит"

Описание и краткое содержание "Русский щит" читать бесплатно онлайн.

Роман хроника Вадима Каргалова охватывает важный период отечественной истории — вторую половину XIII века, когда сыновья Александра Невского Дмитрий Переяславский и Даниил Московский начали борьбу за объединение русских княжеств В центре произведения — русский народ, защитник родной земли.

Однажды сотник Фофан с переяславскими дружинниками застал воеводу Семёна на ночлеге в деревушке у истоков реки Вори. Дружинники тихо окружили избу, где спал Семён Тонильевич, повязали сторожей. Навалившись толпой, высадили двери избы, ворвались внутрь. Упала со стола и погасла свеча. В кромешной тьме началась жестокая рубка: телохранители костромского воеводы отчаянно защищали своего господина. А когда все было кончено, когда смолкли стоны и лязг оружия, Семёна Тонильевича в избе не оказалось: прополз воевода в темноте к чердачной лестнице, поднялся наверх, разворошил соломенную крышу и прыгнул с ножом в руке на конного переяславского дружинника, сторожившего избу со стороны леса. Рухнул дружинник в снег, зажимая ладонями порезанную шею. На его крик прибежали товарищи, но Семен Тонильевич уже мчался на коне. Кинулись за ним переяславцы, однако было уже поздно: ночь скрыла беглеца от погони…

После этого случая Семён Тонильевич стал еще злей, еще непримиримей. Повесил в Костроме, на торговой площади, двух верных людей боярина Антония, владимирских доброхотов. На речке Лухе, что впадает в Клязьму между Гороховцом и Стародубом, перехватил великокняжеского гонца, люто пытал и, ничего не добившись, бросил с камнем на шее в темную осеннюю воду.

Дмитрий Александрович пожаловался тогда на злодея князю Андрею, но тот отговорился незнанием, взял своего слугу под защиту. «Может, напраслину возвели великому князю на боярина Семена? — с насмешкой сказал он великокняжескому гонцу. — В то время на Клязьме-реке Семена будто бы и не было…»

Дмитрий Александрович понимал, что взять Семена Тонильевича можно было только войной, а начинать войну еще не время. Островок великокняжеских владений — Владимирское и Переяславское княжества — со всех сторон окружали враждебные города: Ростов, Кострома, Ярославль, Белоозеро, Галич, Городец, Суздаль, Дмитров, Тверь…

Где взять полки для победоносной войны?

«Только в Великом Новгороде! — в один голос твердили ближние люди великого князя. — За кем Новгород, тот господин на Руси!»

Дмитрий Александрович и сам думал так. За северными лесами и болотами, за каменными стенами крепостей, недосягаемых для татарских сабель, затаилась нерастраченная новгородская сила, лежало немереное богатство. Эта сила и это богатство могли подкрепить общерусское дело или пойти во вред ему. Но как взять их у своенравной новгородской господы?

Клятвам новгородских послов и крестоцелованью посадника Михаила Мишинича великий князь не верил. Не единожды клялись новгородцы в верности, а затем поднимали мятежи. Свежо еще было в памяти вероломство новгородских бояр когда они отступились от Дмитрия, ими же приглашенного, в самый разгар войны с великим князем Василием Ярославичем. Наместник великого князя, живший в Новгороде с горсткой дружинников, бессилен перед вече. Да и самому великому князю сидеть возле Новгорода, на загородном городище, тоже бесполезно. Одной дружиной новгородцев не устрашишь, а прибыльные рати из низовских городов за стенами княжеского двора не спрячешь. Сидеть и ждать очередного мятежа и дерзких речей вечников: «Поди, княже, прочь, ты нам не надобен»?

В прошлые годы позорно отъезжали неволей из Господина Великого Новгорода и великий князь Ярослав Ярославич, и великий князь Василий Ярославич, и сам Дмитрий, тогда еще только переяславский отчинник. Повторять сей позор не было охоты. Если уж брать в свои руки Новгород, то крепко, навечно.

Сила новгородского боярства — в богатстве и вотчинах, а богатство — от торговли. Перекрой торговые пути, и застонут бояре! Но в руках великого владимирского князя пока что только один конец новгородской торговли, южный, что ведет в низовские города. Другой конец выходит к Варяжскому морю. Тот, кто переймет торговлю и с этой стороны, — станет господином над Новгородом…

Так родился у Дмитрия Александровича замысел испросить у новгородских властей приморский город Копорье, лежавший впусте вот уже четвертый десяток лет.

3На неприступном утесе, окруженном оврагами, раньше был русский погост. Потом немецкие рыцари построили на его месте деревянную крепость, чтобы закрепиться в Водской пятине Великого Новгорода. За недолгое немецкое сидение много крови пролилось в Копорье. В подземную тюрьму за крепостными стенами рыцари бросали, заковав в железо, пленных новгородцев — на мученья и голодную смерть. У двора начальника крепости — командора — черным зловещим глаголем стояла виселица. Трупы казненных неделями раскачивались на ветру. Водчан-язычников, не пожелавших принять католическую веру, рыцари сжигали на костре под заунывную молитву капеллана. В лето шесть тысяч семьсот сорок девятое[82] молодой князь Александр Ярославич Невский взял копьем городок Копорье, перебил рыцарский гарнизон и сжег деревянные стены. Ветры с Варяжского моря развеяли пепел пожарища по окрестным, лесам. Злые осенние дожди размыли земляные валы, занесли песком глубокие рвы. Больше на копорском утесе люди не селились. Местные жители — водчане стороной обходили проклятое место.

Но воевода Федор, ездивший к морю по поручению великого князя, нашел, что лучшего места для новой крепости, чем в Копорье, нет. Не только крутизна утеса и овраги, прикрывавшие Копорье со всех сторон, определили выбор воеводы. Здесь не было боярских вотчин, которые так ревниво оберегали новгородские власти, и легче было испросить у Новгорода землю под постройку крепости. Расчет воеводы оправдался. В лето шесть тысяч семьсот восемьдесят седьмое[83] посадник Михаил Мишинич и новгородский архиепископ Климент скрепили печатями грамоту о передаче Копорья великому князю.

Дмитрий Александрович сам отправился ставить новый город.

В лесах под Копорьем застучали топоры смердов, потянулись к городу обозы с могучими сосновыми стволами. Тысячи людей под началом переяславских и владимирских градодельцев возводили деревянные стены и башни, насыпали земляные валы, чистили старый ров. Внутри крепости выросли дворы воеводы и дружинников, просторная столовая изба, амбары и клети для оружия, товаров, осадного запаса.

Город строили с великим береженьем: ливонская граница была рядом, да и по морю можно было ждать в любую минуту немецкие корабли. Дмитрий Александрович окружил Копорье воинскими станами. Переяславские, владимирские и московские ратники живой стеной прикрыли строящийся город от врагов. Крепкие сторожевые заставы были поставлены на пограничной Нарове, на морском побережье, на берегах Ижоры и Луги, у озера Тесово, через которое проходила дорога к Новгороду.

Торопился Дмитрий, требовал закончить работу до осенних дождей. Мастеровые люди не подвели князя. Быстро умели на Руси строить крепости! За считанные летние месяцы над утесом поднялся рубленый город. На многие вёрсты вокруг были видны со сторожевой башни леса, отлогие холмы, долины бесчисленных речек, а вдали — песчаные дюны морского побережья.

Есть град Копорье!

В новой крепости остался годовать воевода Фёдор с четырьмя сотнями переяславских ратников. С ним же осталась артель переяславских каменщиков: великий князь приказал сделать под воеводским двором тайное хранилище для серебряной казны.

— Здесь, в Копорье, хочу хранить богатство, — сказал воеводе Дмитрий Александрович. — Неустойчиво нынче на Руси, ненадежно. Враги со всех сторон. Надобно иметь крепкое место, где укрыться от беды. И чтобы казна была под рукой — на новые дела, на крайний случай. Таким крепким местом для меня будет Копорье…

Великий князь приказал воеводе готовить камень для крепостных стен и по зимней дороге свозить в Копорье. «В следующее лето будем строить град каменный, для осады неприступный. Только тогда станем на Варяжском море крепко!»

С тем и отъехал князь. Дел накопилось за месяцы его отсутствия невпроворот. Боярин Антоний присылал гонцов в Копорье, торопил: «Ростовские князья, что ходили с ханом воевать Литву, возвратились на Русь с полоном многим и корыстью великою. Без великого князя Владимиру оставаться немочно…» Беспокоило и отсутствие подлинных вестей из Орды. Менгу-Тимур послал сарайского епископа Феогноста в Константинополь, к императору Михаилу Палеологу. Видно, большим доверием пользовался Феогност в Орде, если стал ханским послом. Но грамоты из Сарая больше не приходили к великому князю Дмитрию Александровичу, некому было предупредить о замыслах хана. При таких делах благоразумнее жить в столице…

Однако, вопреки тревожным ожиданьям, на Руси было спокойно и осенью, и зимой, и весной следующего года.

Когда просохли дороги, Дмитрий Александрович опять поехал в Копорье. Там кипела работа. Поднимались к серому северному небу круглые башни и стены из дикого камня-валуна.

Строили днем и ночью, при свете факелов. Воевода Федор, сберегатель Копорья, неизвестно когда и спал, почернел от забот, не жалел ни себя, ни людей. Так, в трудах и заботах, проходило лето.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Русский щит"

Книги похожие на "Русский щит" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Вадим Каргалов - Русский щит"

Отзывы читателей о книге "Русский щит", комментарии и мнения людей о произведении.