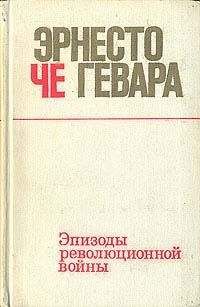

Юрий Гавриков - Че Гевара. Последний романтик революции

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Че Гевара. Последний романтик революции"

Описание и краткое содержание "Че Гевара. Последний романтик революции" читать бесплатно онлайн.

Эрнесто Гевара де ла Серна, или просто Че, — легендарная личность, соратник Фиделя Кастро, человек, ставший для нескольких поколений идеалом борца за свободу и справедливость. Он погиб около 40 лет назад в маленькой боливийской деревушке, так и не успев осуществить свой грандиозный план всеамериканской партизанской войны против господства США в Южной Америке. За эти годы интерес к Че Геваре нисколько не ослабевает, напротив — даже растет. Кроме его прямых наследников — революционных партизан различных политических направлений, воюющих в разных точках планеты, — о нем помнят его бывшие и нынешние противники. О нем слагают песни, ему посвящают стихи, его портреты можно увидеть и в витринах фешенебельных магазинов Парижа, и на облупившихся стенах домов беднейших латиноамериканских деревень. Многие боливийские крестьяне сегодня почитают Че Гевару как святого. Но, несмотря на живейший интерес к Че Геваре и возрастающую популярность революционера-романтика, вызывает удивление почти полное безмолвие российских исследователей и журналистов.

Книга Ю.П. Гаврикова, написанная с большой любовью, станет заметным вкладом в изучение личности Че Гевары. Особенно важно отметить, что автор был лично знаком с легендарным героем, не раз встречался с ним на Кубе.

По уровню развития, а также по месту и роли в мировом хозяйстве страны Латинской Америки представляли, как и сейчас, своеобразную группу развивающихся стран. Освободившись от прямого колониального гнета еще в начале XIX в., многие из них прошли долгий путь капиталистической эволюции в условиях формальной политической самостоятельности. Доминирующим хозяйственным укладом в большинстве стран региона стало крупное капиталистическое производство, представленное предприятиями иностранных монополий, государственного сектора и частного национального капитала. Тем не менее, соотношение между производством промышленной продукции на душу населения в рассматриваемых странах и соответствующим показателем в развитых капиталистических странах (вместе взятых) в 1960 году составило около 19%[299]. Эго объясняется, в частности, тем, что индустриализация в латиноамериканских странах носила ярко выраженный зависимый характер. Достижениями науки и техники в первую очередь пользовались те предприятия, в развитии которых прямо или косвенно был заинтересован иностранный капитал. Мощным рычагом давления на государства региона являлись кредиты и займы частных иностранных банков. В результате огромных размеров достигла государственная внешняя задолженность.

В ходе промышленного развития возросли различия между отдельными группами латиноамериканских стран. По уровню производственного потенциала среди них особо выделяются Бразилия, Аргентина и Мексика. Более низкую ступеньку занимали Венесуэла, Перу, Колумбия, Чили. К наименее развитым в экономическом отношении странам региона относятся Боливия, Парагвай, Эквадор, некоторые страны Центральной Америки и Карибского бассейна. В государствах первой группы стало налаживаться производство автомобилей, электротехники, радио- и телевизионной аппаратуры, нефтехимических товаров, тракторов, а в Бразилии — даже самолетов.

Основной преградой на пути развития сельскохозяйственного производства в странах Латинской Америки до сего времени служит отсталая система землевладения и землепользования, характеризующаяся высокой концентрацией средств производства в руках помещиков-латифундистов, малоземельем и нищетой больших масс сельского населения.

С острыми проблемами сталкивается Латинская Америка во внешней торговле: преобладание в экспорте сырьевых товаров при отставании цен на многие из них от быстрого роста цен на промышленные товары импорта.

В 60-х годах прошлого века резко возросла экспансия американского капитала в страны региона. Это обусловило обострение межимпериалистической борьбы за влияние в нем и придало антиамериканскую направленность борьбе его народов за свое экономическое освобождение (революции в Боливии 1952 г., Гватемале — 1954 г., на Кубе — 1959 г., в Никарагуа — 1980-е гг., приход к власти патриотически настроенных военных правительств в Перу и Панаме — 1968 г., народного правительства в Чили — 1970 г.).

Заметно отличались латиноамериканские страны от других стран «третьего мира» (особенно Африки) и по культурно-образовательному уровню. В большинстве столиц уже в те годы имелось по нескольку вузов, театров, симфонических оркестров, национальных музеев и библиотек. Выше был общий уровень грамотности. Но и здесь очевидна неблаговидная роль «северного партнера». Только в 1955—1970 гг. США переманили из Латинской Америки 75 тысяч специалистов высшей квалификации, на подготовку которых государства континента затратили около 3 млрд. долларов).

Что действительно «роднило» Латинскую Америку с африканскими и многими азиатскими странами — это огромные социальные контрасты и нищета трудящихся, особенно крестьянских масс. Для социальной структуры населения региона характерно постоянное увеличение доли так называемых маргинальных слоев — лиц неопределенных занятий, мелких ремесленников, уличных торговцев, домашней прислуги.

Менее 1/10 земельных собственников этих стран владеют почти 9/10 земельных угодий. Труженики деревни находятся в бедственном положении, там еще сохранялись различные формы внеэкономического принуждения и личной зависимости. Особенно нещадной эксплуатации подвергается коренное население. Индейцы испытывают на себе последствия политики насильственной ассимиляции и культурной дискриминации.

В рассматриваемый период почти половина населения не имела доходов для обеспечения минимально необходимого питания. Значительная часть — не располагала мало-мальски приемлемым жильем. (Прим. авт.: Однажды, когда в беседе с Э. Геварой я стал вспоминать о своей работе на его родине — в Аргентине и сказал, что мне нравится танго «Мой дорогой Буэнос-Айрес», Че улыбнулся и сказал: «Ну, это потому, что ты не жил в «Вилья Мисериа». В переводе на русский — «Поселок нищеты». Я видел его: меня попросили отвезти туда приехавшие в Аргентину советские журналисты. На огромном пустыре в столичном пригороде стояли, налезая друг на друга... нет, не хижины, а какие-то шалаши, слепленные из картона, жестянок и старой фанеры. Между этими «сооружениями» протекал маленький ручеек, служивший водопроводом, туалетом и местом для игры детишек... И это в середине XX века, в одной из наиболее богатых тогда стран Латинской Америки! Вспоминаю я и о других поселениях. Это уже более похожие на лачуги избушки, разбросанные по склонам гор на «ничейной» земле. Их жителей никто не прогоняет кроме самой природы: очередной сель в сезон дождей сметает их вместе с хилым жилищем, накрывая толстым слоем камней и глины.)

Еще в начале этой книги мы рассказывали о тех настроениях, которые возникали у молодого Эрнесто Гевары, не раз видевшего подобные картины во время его путешествий по странам континента. Это они, картины нищеты, бесправия и страданий, глубоким эхом отзывались в сердце молодого медика. Это они стали «стартером» всех его последующих действий в жизни. Так что не будем лезть из кожи вон, как это иногда делали некоторые биографы Че, чтобы непременно увязать политическое поведение «героического партизана» с тем или иным теоретическим «измом». Гевара просто не мог себе позволить обеспеченную и комфортную жизнь латиноамериканского врача на фоне унижающей бедности простых тружеников. К сожалению, это не всегда доступно пониманию многих наших земляков.

Другое дело, что в своих политических воззрениях Гевара опирался на освободительные традиции Латинской Америки. Его душе и сердцу были весьма созвучны идеи Симона Боливара, Хосе Марти, Хосе Карлоса Мариатеги. Особенно в отношении проблем объединения латиноамериканских народов и их борьбы за национальную независимость. Первый из них мечтал еще на заре зарождения самостоятельных от Испании государств, что когда-нибудь они составят штаты единой и великой республики — Америки. Эрнесто Гевара тоже мечтал об этом. В указанном выше выступлении в ООН он говорил о причинах озабоченности Кубы проблемами Латинской Америки:

«Эта озабоченность базируется на связях, которые нас объединяют, языке, на котором говорим, нашей культуре и общем хозяине, которого мы имеем»[300].

Глубокое понимание проблем континента, сочувствие его народам отзывались признательностью латиноамериканцев разных социальных уровней и политической ориентации. Вот что писала далекая от левых воззрений колумбийская газета «Эль Паис»:

«Образ Че Гевары стал легендарным примером для дезориентированной молодежи нашего континента. Мы действительно не можем закрывать глаза на нашу горькую реальность. Голод, болезни, неграмотность — не лучшие предпосылки для достижения мира, в котором мы мечтаем жить»[301].

Более индифферентным, пожалуй, было отношение к Геваре на его собственной родине — Аргентине (об этом тоже стоит сказать). Даже в рабочей среде, особенно в период партизанских действий на Кубе. Не последнюю роль в этом сыграло довольно скептическое отношение аргентинской компартии к повстанцам Фиделя Кастро. Однако Че стал кумиром среди университетской молодежи, которая увидела в Кубинской революции серьезную силу для антиимпериалистической борьбы.

Из-за более высокого уровня жизни в те годы в сравнении с другими странами региона аргентинцы были, пожалуй, менее политизированными, чем их соседи. Сам Че признавал, что Аргентина — это страна, где футболом больше интересуются, чем делами правительства, а исполнителя танго Карлоса Карделя (погиб в авиакатастрофе в 1932 г. — Ю.Г.) обожают больше любого, даже популярного президента.

Быть может, частично этим объяснялся и отказ Гевары (несмотря на огромное желание вновь побывать на родине) поехать на празднование 150-летия революции 1810 года. Ссылаясь на желание «закрыться и поработать несколько дней» над срочными документами, в разговоре с Фиделем он просил «избавить его от торжеств», хотя и посоветовал принять приглашение — направить на парад в Буэнос-Айресе взвод Повстанческой армии[302]. (Прим. авт.: Мои коллеги из совпосольства в Аргентине позднее рассказывали мне, какой фурор произвели на трибуны эти «барбудос», шедшие спокойным, почти без военной выправки, шагом. Среди других им улыбался и аплодировал стоявший рядом с президентом Фрондиси глава правительства СССР А.Н. Косыгин.)

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Че Гевара. Последний романтик революции"

Книги похожие на "Че Гевара. Последний романтик революции" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Гавриков - Че Гевара. Последний романтик революции"

Отзывы читателей о книге "Че Гевара. Последний романтик революции", комментарии и мнения людей о произведении.