Виктория Миленко - Аркадий Аверченко

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

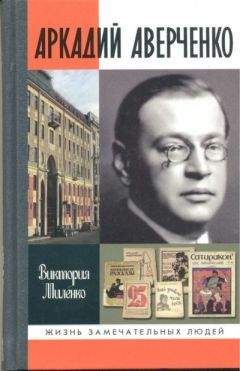

Описание книги "Аркадий Аверченко"

Описание и краткое содержание "Аркадий Аверченко" читать бесплатно онлайн.

Аркадий Аверченко (1880–1925) — титулованный «король смеха», основатель, неутомимый редактор и многоликий автор популярнейших журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон», выпускавший книгу за книгой собственных рассказов и умудрившийся снискать славу эпикурейца, завсегдатая ресторанов и записного сердцееда, — до сих пор остается загадкой. Почему он, «выходец из народа», горячо приветствовал Февральскую революцию и всадил своей знаменитой книгой «Дюжину ножей в спину революции» Октябрьской? Почему Ленин ответил на «Дюжину ножей» личной рецензией, озаглавленной «Талантливая книжка»? Почему, наконец, ни одна из «историй сердца» не довела юмориста до брачного венца? Виктория Миленко, кандидат филологических наук, севастопольский исследователь жизни и творчества своего земляка, предприняла попытку дать объемное жизнеописание Аркадия Аверченко и ответить на многие вопросы, объединив зарубежные исследования, отечественные наработки и свои открытия как в архивных фондах, так и в истории семьи писателя, разыскав его здравствующих родственников. В книге представлен впечатляющий круг географических адресов писателя на родине и в эмиграции — Севастополь, Донбасс, Харьков. Петербург, Стамбул, София, Бухарест, Берлин, Париж, Прага, а также круг друзей и коллег — А. Куприн, Л. Андреев. Н. Тэффи, Саша Чёрный, В. Маяковский, А. Бухов, художники А. Радаков, Н. Ремизов и др. В издании впервые вводятся в оборот новые документы, мемуарные свидетельства, фотографии. Книга посвящается 130-летию со дня рождения А. Аверченко.

Парижский журнал «Иллюстрированная Россия», напечатавший статью Брешко-Брешковского, в том же году выпустил две книги Аркадия Аверченко: «Чудеса в решете», «Подходцев и двое других».

А дальше… была Вторая мировая война. Многие из тех, кто лично знал Аркадия Тимофеевича и писал о нем, ее не пережили. Во время гитлеровской оккупации в Риге умер от инсульта Петр Пильский; в 1943 году погиб под бомбежкой в Берлине Николай Брешко-Брешковский. В 1945 году, вскоре после освобождения Праги советскими войсками, сотрудниками НКВД был арестован и вывезен в СССР Константин Бельговский (дальнейшая судьба этого светлого человека неизвестна). В 1948 году скончался в Мадриде Сергей Горный. Несколько ранее, в 1932 году, в местечке Лаванду на юге Франции умер Саша Чёрный. В 1952 году не стало в Париже Надежды Александровны Тэффи.

Уходили сатириконцы — те, кто помнил Аркадия Аверченко. Один только Николай Ремизов (Ре-Ми), бывший когда-то Арамисом в «мушкетерской» компании, дожил до глубокой старости — он умер в 1975 году в Палм-Спрингс (Калифорния). Имя этого художника (в американской версии — Nicolai Remisoff) было широко известно в артистических, кинематографических и телевизионных кругах США. В 1943 году Ре-Ми встретился в Нью-Йорке с Евгением Искольдовым. Они вместе работали над представлением оперы «Сорочинская ярмарка» на сцене Метрополитен-опера. К этому времени Искольдов уже жил не с Раисой Раич, а с оперной певицей Кирой Вэйн (как сложилась судьба Раич, выяснить не удалось; Искольдов же в 1956 году покончил с собой).

Ни Искольдов, ни Ре-Ми ничего не написали о своем друге Аркадии. В 1960-е годы его имя вернул из забвения совершенно посторонний человек — американец русского происхождения Димитрий Александрович Левицкий. Казалось бы, не было никаких причин для того, чтобы именно этот исследователь занялся изучением биографии и творчества Аверченко. По образованию Левицкий был юристом, но его настолько привлекала филология, что он в 56 лет (!) поступил на славянское отделение Пенсильванского университета в Филадельфии, а впоследствии защитил докторскую диссертацию. Тему научной работы подсказал профессор Мечислав Гергелевич, читавший курс о композиции короткого рассказа. Этот преподаватель не только «заразил» Левицкого творчеством Аркадия Аверченко, но и помог получить разрешение писать и защищать диссертацию на русском языке.

Работая над библиографией, Димитрий Александрович посещал русские книжные магазины в Нью-Йорке и Райстер-тауне под Вашингтоном, принадлежащие эмигранту Виктору Камкину. Возможно, именно Левицкий, увлеченный Аркадием Аверченко, подал Камкину идею выпустить к 80-летию писателя сборник его произведений. Идея была воплощена в жизнь — в 1961 году Камкин издал «Избранное» Аверченко. Левицкий же продолжал активную работу. Он разыскал тех сатириконцев и родственников писателя, кто еще был жив. 17 сентября 1964 года исследователь встречался в Париже с Михаилом Германовичем Корнфельдом. В Париже он также посетил сестру Аркадия Аверченко Ольгу и первым, спустя сорок лет (!) после смерти писателя, работал с его архивом. Затем Левицкий нашел адрес жившего в США Ре-Ми и переписывался с ним.

Результатом кропотливого труда ученого стала диссертация «Жизнь и литературное наследство Аркадия Аверченко» (1969). Первую ее часть — биографическую — в 1973 году выпустил все тот же Виктор Камкин, которого за размах издательского дела называли «американским Сытиным». Предисловие на английском языке написал научный руководитель Левицкого, профессор М. Гергелевич. Эта книга об Аркадии Аверченко не прошла незамеченной: на нее дали отзывы практически все эмигрантские издания. Рецензенты были единодушны в том, что исследование Д. А. Левицкого — полноценное, авторитетное и исключительно интересное. Однако пройдет еще несколько десятилетий, прежде чем этой работой заинтересуются в России. Это произойдет в 1990-х годах. В это же время о «русском Гашеке» вспомнит Прага.

Полувековое забвение имени Аверченко в Чехословакии объясняется тем, что большинство русских эмигрантов «первой волны» покинули страну в 1945 году, опасаясь прихода советских войск. После войны республика взяла курс на строительство социализма — кому теперь был нужен «белогвардеец» Аверченко? Его заброшенная могила постепенно зарастала травой. В 1960-е годы советский писатель-сатирик Григорий Рыклин, оказавшийся в составе туристической группы на Ольшанском кладбище, вспоминал: «…как я был поражен, очутившись перед одной запущенной могилой. Как?! Неужели это он? Неужели он здесь, на окраине чехословацкой столицы? Сомнений быть не может. На пожелтевшей, слегка треснувшей мраморной доске буквы, которые когда-то были похожи на золотые, рассказывают коротко и ясно: „Здесь покоится русский писатель А. Т. Аверченко“».

1990-е годы стали временем демократических перемен в Чехии. В 2001 году пражская газета «Русская Чехия» выступила с инициативой поместить мемориальную доску на здании отеля «Zlata Husa», а также назвать одну из улиц именем Аркадия Аверченко. Мы не знаем, увенчались эти начинания успехом или нет, но они, безусловно, благородные.

О том, насколько Аркадий Аверченко сегодня дорог русской общине Праги, красноречиво говорит история, произошедшая весной 2009 года. Член Общественной палаты Российской Федерации Борис Якеменко отправил запрос в российское посольство в Чехии о возможности перезахоронения останков писателя в Москве. Чешские дипломаты отреагировали негативно, заявив, что русская община Праги ухаживает за могилой и не видит никаких оснований для ее переноса куда-либо. Председатель Координационного совета российских соотечественников в Чехии Алексей Келин утверждал, что Аркадий Аверченко очень дорог пражанам и «для многих представителей русской эмиграции его имя и сегодня остается тесно связанным с городом, куда привела его судьба». Председатель общественной организации «Русская традиция» Игорь Золотарев выразил «свое несогласие с бытующей ныне модой на возвращение на историческую родину, в равной мере как праха отдельных представителей, так и многих исторических и архивных материалов русской эмиграции»[134].

Да, «историческая родина» Аркадия Аверченко только через 80 лет вспомнила о его могиле, а судьба его творчества в России вообще была нелёгкой. Мы постарались проследить ее, прибегнув к несложной хронологии.

1920–1950-е годы. В 1920-е годы советские издательства, руководствуясь ленинской оценкой («Талант нужно поощрять»), тысячными тиражами выпускали книги Аверченко. Цифры говорят сами за себя: в период с 1927 по 1930 год было выпущено 26 изданий. Авторы предисловий, с одной стороны, называли писателя «петрушечником и наследником Смердякова» (А. Старчаков), а с другой — не могли не признать его таланта: «Аверченко несправедливо считают мастером литературы для вагонного чтения: не классик, конечно, он рассыпает зачастую незаурядные блестки юмора…» (А. Зорич).

Однако массовый читатель постепенно начинал забывать Аверченко: складывался новый быт. У советского народа появились свои юмористы и сатирики, писавшие на злобу дня: Михаил Зощенко, Илья Ильф и Евгений Петров, Михаил Кольцов, Пантелеймон Романов, Михаил Булгаков, Валентин Катаев. Все эти писатели выросли на «Сатириконе», поэтому многие их произведения пропитаны иронией в духе Аверченко.

Филолог А. П. Долгов, защитивший в 1980 году кандидатскую диссертацию «Писатели-сатириконцы и советская сатирико-юмористическая проза 20-х годов» (М.: МГПИ имени В. И. Ленина), пришел к выводу, что наибольшие аллюзии на Аверченко прослеживаются в сатирико-юмористической прозе Ильфа — Петрова. В контексте непосредственного заимствования Долгов сравнивал, к примеру, рассказы Аверченко «Индейка с каштанами» и Ильфа — Петрова «Непременный спортсмен». Все зощенковеды согласны с тем, что «Голубая книга» (1934) появилась под влиянием «Всеобщей истории, обработанной „Сатириконом“ под его углом зрения». Связь между этими произведениями подметили многие читатели 1930-х годов, и кто-то из них изрек афоризм: «Зощенко — это Свифт, которого приняли за Аверченко». Переклички с Аверченко есть и у Михаила Булгакова (достаточно вспомнить эпизод из «Театрального романа», в котором Максудова характеризуют как «самого обыкновенного Аверченко»). Даже при первом знакомстве с текстом романа «Мастер и Маргарита» специалист обнаружит аверченковские мотивы. К примеру, описание времяпрепровождения Воланда и свиты в главах «При свечах» и «Извлечение Мастера» имеет несомненные аллюзии с аналогичными сценами в «Шутке Мецената» (вплоть до шутовской игры в шахматы!).

Для молодых сатириков 1920-х годов и сам Аверченко, и все бывшие сатириконцы были непререкаемыми авторитетами. Огромным почетом были окружены те, кто остался в СССР и продолжал работать в журналистике. «Живой легендой» называли художника Алексея Радакова. Напомним читателю, что в 1918 году, когда владельцы «Нового Сатирикона» бежали из Петрограда, именно ему пришлось вернуться для ликвидации типографии журнала. Так он и остался в Советской России. В годы Гражданской войны Радаков создавал «Окна сатиры РОСТА», оформлял спектакли авангардистов в петроградском ГБДТ, в 1919 году издавал детский журнал «Галчонок», рисовал для созданного Максимом Горьким детского журнала «Северное сияние» и даже основал в Петрограде артистический кабачок «Петрушка», который сам и оформил. Многим со школьной скамьи знаком плакат Радакова эпохи военного коммунизма — «Неграмотный — тот же слепой…» (1920): крестьянин с завязанными глазами и вытянутыми вперед руками вот-вот шагнет в пропасть…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Аркадий Аверченко"

Книги похожие на "Аркадий Аверченко" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктория Миленко - Аркадий Аверченко"

Отзывы читателей о книге "Аркадий Аверченко", комментарии и мнения людей о произведении.