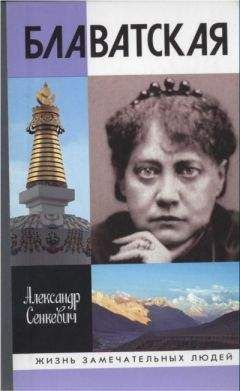

Александр Сенкевич - Блаватская

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Блаватская"

Описание и краткое содержание "Блаватская" читать бесплатно онлайн.

Имя этой женщины овеяно мифами и фантазиями. Реакция на творения и практику знаменитой теософки — от бурного восхищения скрытыми возможностями человека разумного, которые изучала Елена Блаватская, до яростного неприятия и обвинений в черной магии и шарлатанстве. Блаватская успела в жизни многое: написала несколько книг, сотни статей, тысячи писем, учредила Теософическое общество. Она была чуть ли не единственной среди русских женщин, обратившихся к мудрости Индии и пропагандировавших ее философию и культуру. В большой степени она в своем творчестве создавала мифы, обряжая их в реалистические одежды, и делала это настолько искусно, что многие до сих пор не могут отделить выдумку от реальной жизни. Автор этой книги, известный индолог, на основе глубокого изучения наследия самой Блаватской, в том числе и в библиотеке Адьяра, и знакомства с источниками многочисленных исследователей из разных стран мира сумел создать объемный образ «загадочной фурии» и одновременно глубоко несчастной одаренной натуры, попытавшейся проникнуть в мир, закрытый для смертных. Автор многое раскрыл и объяснил в этой личности, однако завеса таинственности поднята неокончательно.

Лёля на всю жизнь запомнила бурю, случившуюся перед самой маминой смертью. Молния сверкала почти беспрерывно, сопровождаемая оглушительными раскатами грома. Один из электрических разрядов попал в соседний дом, разбил створчатые двери, повредил и распаял замки.

Елена Андреевна умерла 24 июня 1842 года на руках своей матери. На ее могиле установили белую мраморную колонну, обвитую мраморной розой. Надпись из двух строчек, цитаты из последнего произведения Е. А. Ган «Напрасный дар», вырезанная на колонне, звучала безнадежно: «Сила души убила жизнь… Она превращала в песни слезы и вздохи свои…»[60]

После смерти Елены Андреевны ее близкая подруга, Антония Кюльвейн, не оставила детей. Девушка по себе знала, что значит жить без матери. Ее собственная мать, дочь лютеранского священника, умерла, когда Антония была ребенком. Они проживали всей семьей в маленьком городке в Финляндии, где отец находился на русской службе. За несколько лет до смерти матери старший брат Антонии чуть было не утонул, его вытащил из воды местный рыбак. В благодарность за это спасение сына отец Антонии, оставшись вдовцом, женился на дочери рыбака. Как в сказке о Золушке, мачеха Антонии оказалась злой и коварной бабой, пыталась всеми силами уморить падчерицу. Она одевала девочку в грязные тряпки, обуви своей у девочки не было — только башмаки младшей сестры, которые, естественно, не подходили ей по размеру. Когда же отец Антонии умер, мачеха совсем потеряла стыд. Однажды в середине суровой зимы она выгнала Антонию из дома. Девушка чудом осталась жива. Ее, замерзшую, заприметил на улице и внес к себе в дом бывший служка ее деда-пастора. К тому времени дед жил в Петербурге и служил в одной из тамошних лютеранских церквей. Ему сообщили о происшедшем событии, он приехал за внучкой и увез ее к себе. Используя связи и то обстоятельство, что Антония осталась круглой сиротой, а ее покойный отец был российским чиновником, дед записал ее на казенный счет в Екатерининский институт. Она училась настолько хорошо, что по окончании учебы ее должны были отметить высшей наградой — золотым шифром, вензелем государыни, получаемым институтками при выпуске. Однако эта награда досталась титулованной девушке, дочери умершего князя. Перед торжественной церемонией по этому случаю присутствовавший император Николай I, пытаясь хоть как-то соблюсти справедливость, предложил Антонии на выбор: либо остаться в Институте пепиньеркой, то есть готовиться в наставницы, либо получать пожизненную ежемесячную пенсию в размере 35 рублей. Антония выбрала свободную жизнь. Некоторое время она была компаньонкой у одной легкой на передок помещицы, которая использовала ее как ширму для своей греховной жизни. Понятно, что вскоре бедная сирота от нее сбежала. Приехав в Полтаву, она случайно познакомилась и в одночасье подружилась с Еленой Андреевной Ган. С тех пор они не расставались[61].

Нет необходимости говорить о том, что Антония Кюльвейн боготворила Елену Андреевну, восхищалась ее писательским даром, благородной и светлой душой. Жизнь девушки довольно тесно сплелась с жизнью семей Фадеевых, Ган и Витте. Она находилась среди них до самой своей смерти в Тифлисе в начале апреля 1850 года, пережив свою близкую подругу на восемь лет, и была похоронена на Верском кладбище, на высоком обрыве над Курой[62].

Антония оставила о себе у Веры и Лёли много добрых воспоминаний. Недаром много лет спустя Елена Петровна Блаватская, рассказывая о своей первой поездке в Индию (что, впрочем, мне представляется маловероятным), упоминает о встрече в Лахоре с неким немцем, якобы старым приятелем отца, бывшим лютеранским священником. Его фамилия, как она уверяла Олкотта, была Кюльвейн. По просьбе отца Блаватской, обеспокоенного судьбой старшей дочери, он якобы пытался разыскать ее в Индии. Таким вот своеобразным способом Елена Петровна отдала дань памяти Антонии, во многом скрасившей их первые с Верой годы сиротства.

Они покидали Одессу. Родители Елены Андреевны забирали детей с собой в Саратов. Путешествие на этот раз оказалось потрясающе интересным, ведь рядом с ними был Андрей Михайлович Фадеев, который до своего саратовского губернаторства, находясь в Астрахани, управлял кочующими народами, в том числе и калмыками, буддистами по своей вере. Внучки называли его «большой папа» в отличие от «папы маленького», их родного отца Петра Алексеевича. Деда встречали с особым радушием на всем пути их следования в Саратов, который частично пролегал по прикаспийским степям. Как-никак он, высокопоставленный царский чиновник, делал всё, что было в его силах, для улучшения жизни калмыков и киргизов. Вероятнее всего, для Лёли это было первое осмысленное соприкосновение с буддийским миром. Ее поразило много нового в нем, чего она прежде никогда не видела. Вне всякого сомнения, непривычные образы этого мира запали в ее душу. Удивительно, что даже ее семилетняя сестра Вера запомнила из этого путешествия большое количество деталей быта калмыков. Спустя много лет она восстановила в автобиографической книге «Мое отрочество» весь антураж приема семьи Фадеевых гостеприимным калмыцким князем: «…белая тонкая скатерть была разостлана без стола, прямо на полу поверх ковров. На ней были вместо тарелок расставлены пестрые глубокие чашки, вроде наших полоскательных, а перед каждой чашкой был постлан маленький коврик или же просто пестрый платок и только пред некоторыми лежали подушки. На эти подушки князь Тюмень усадил старших, а мы все разместились, как пришлось»[63].

Угощение важным гостям подавали в большой богатой кибитке. Она представляла собой островерхую палатку из войлока на жердях и деревянной решетке, а внутри была обита и устлана коврами, циновками и шелковыми тканями. На калмыках, как запомнила Вера, были надеты халаты и круглые меховые шапки. Калмычки были разнаряжены в парчу, бархат и золото. На них висело столько украшений, что они с трудом поворачивали головы[64]. Бабушка девочек, Елена Павловна, по мере возможности доступно и коротко объяснила им, кто такой Будда, который, по ее словам, жил гораздо раньше Иисуса Христа, «был очень умный и добродетельный человек и проповедовал очень чистое, нравственное учение…»[65]. Для православной христианки первой половины XIX века очень даже смелое заявление. Бабушка ознакомила их с основными атрибутами тибетского буддизма, божествами и другими предметами религиозного культа калмыков: скульптурными изображениями буддийских богов — так называемыми бурханами, молельными барабанами, или, как еще их называют, молельными мельницами, а также с «танка» (в переводе с тибетского — свиток) — живописными, выполненными клеевыми красками буддийскими иконами. Что бабушка знала, тем и поделилась с внучками. Неискренности в их семье не было. Кое-что от детей, разумеется, утаивалось, но только не то, что было связано с культурой других народов.

В Саратове у них появилась новая гувернантка-француженка мадам Каролина-Генриетта Пеккер, женщина далеко не молодая и требовательная. Она была небольшого роста, со сгорбленной фигурой, со злым выражением лица, с блестящими серыми глазками и острым носиком, на кончике которого почти всегда висела капелька, с седыми жидкими волосами, свернутыми на висках в плоские завитки[66]. К ним также приехала из Астрахани, где еще недавно служил дедушка Андрей Михайлович Фадеев, дочь их хороших знакомых, небогатых обрусевших англичан, Елизавета Яковлевна Стюарт. Лёля и Вера не должны были растерять знания, полученные от мисс Джефферс, а наоборот — укрепить их с помощью учительницы по английскому языку. Елизавета выросла в России и говорила по-русски хорошо и без акцента. Последнее обстоятельство, к сожалению, не укрепляло ее авторитет среди фадеевской прислуги. Горничные за ее спиной делали кислые рожи и говорили, что англичанка она не настоящая, а так себе. Может быть, эти пересуды дворовых людей позволили Лёле нахально утверждать, что она знает английский язык намного лучше, чем их молоденькая неопытная учительница. Эта самонадеянная позиция строптивой ученицы не раз становилась причиной ее конфликтов с миссис Стюарт[67]. Однако вовсе не с ней затеяла Лёля настоящую затяжную войну, а с мадам Пеккер. Старушка, естественно, в свою очередь и защищалась, и нападала, но молодость брала свое, и Лёля часто праздновала победу, о чем свидетельствовал ее наглый и оглушительный смех. Это противостояние, взаимные «подставы» и словесная перепалка Лёли и мадам Пеккер почти превратились в «общее место» их повседневной жизни. И все-таки развязка наступила. Терпение мадам Пеккер истощилось после одного случая, описанного честно и правдиво сестрой Лёли — Верой. Перед этим, правда, был подброшенный в постель мадам Пеккер еж и много чего другого. На этот раз у старой француженки уже не оставалось сил терпеть шутки и хамское поведение несносной девчонки. И она навсегда покинула дом Фадеевых. Вот эта история о том, как Лёля, подкравшись у реки к прогуливавшимся по берегу мадам Пеккер и Вере, до смерти напугала их, завыв волком:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Блаватская"

Книги похожие на "Блаватская" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Сенкевич - Блаватская"

Отзывы читателей о книге "Блаватская", комментарии и мнения людей о произведении.