Реймонд Френц - В поисках христианской свободы

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "В поисках христианской свободы"

Описание и краткое содержание "В поисках христианской свободы" читать бесплатно онлайн.

Настоящее христианство не может без свободы. Книга Реймонда Френца, продолжающая обсуждение, начатое в «Кризисе совести». Рассматриваются вопросы о том, как в первые столетия нашей эры христианская свобода постепенно сменилась авторитарным контролем над другими, как в наши дни происходит похожее посягательство небольшой группы несовершенных людей на право других принимать собственные решения, и как противостоять такому вмешательству. В книге обсуждаются учения о преданности организации, проповеди от двери к двери, лишении общения, крови и многие другие.

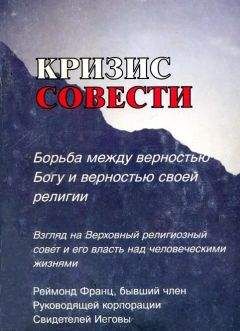

Найти подходящее равновесие между свободой и ответственностью — проблема, с которой сталкивается каждый серьезный христианин. Выросшим в жестко структурированном религиозном окружении людям совмещать верность религиозной организации, семье и собственной совести особенно непросто. Стремлению разрешить эту дилемму была посвящена первая книга Реймонда Френца, «Кризис совести».

Свидетель Иеговы в третьем поколении, Френц около сорока лет прослужил на всех уровнях организационной структуры. Девять из этих лет он провел в качестве члена центрального исполнительного органа организации, ее Руководящего совета. Опыт Френца позволяет ему с уникальным пониманием описать вопросы, с которыми сталкиваются искренние Свидетели Иеговы, подвергающие сомнению свои религиозные взгляды или структуру организации. Опыт также позволяет ему рассмотреть побуждения небольшой группы людей, являющихся для Свидетелей Иеговы управляющими, законодателями и судьями — в их словах, действиях и отношении к жизни.

В книге «В поисках христианской свободы» продолжается обсуждение, начатое в «Кризисе совести». Об этой работе, содержащей еще более глубокое исследование вопроса, профессор Стефен Кокс из Калифорнийского университета написал:

Книга «В поисках христианской свободы» — это одно из наиболее полных и проникновенных повествований о жизни современной религиозной группы. Возможно, еще никогда ранее вопрос взаимоотношения религиозной веры и деятельности человеческого института не исследовался так глубоко. Автор располагает не имеющими себе равных источниками информации о религиозной организации, на которой сосредотачивается его исследование. Он также остро понимает проблемы веры и свободы, бросившие вызов христианству с самого его зарождения.

Для изучения движения Сторожевой башни и понимания его теперешнего состояния книга «В поисках христианской свободы» имеет уникальную важность. Однако её значимость не ограничивается этим движением. Она помогает понять широкий спектр социальных и психологических сил, оказывающих влияние на религиозную жизнь людей и их толкование Библии, даже если сами люди этого не осознают. Реймонд Френц проливает свет на вопрос свободы, его отражение в Писании, в религиозной истории и в решениях сегодняшних мужчин и женщин.

Хотя обсуждаемые в книге вопросы и приводимые мнения и относятся в первую очередь к структуре Свидетелей Иеговы, они не сильно отличаются от вопросов, с которыми сталкивались и продолжают сталкиваться другие христиане в попытках уравновесить вопросы совести, преданности, ответственности и свободы. Эта книга побудит читателей — любой религии — серьезно задуматься над тем, насколько они ценят христианскую свободу, и над тем, в какой мере их собственную свободу можно назвать настоящей.

Оригинальное издание: In Search of Christian Freedom by Raymond Franz. Commentary Press, Atlanta, 1999. PO Box 43532 Atlanta, Georgia, USA, 30336.

Разделения возникают тогда, когда люди догматично и непреклонно настаивают на своей интерпретации тех мест Писания, которые изложены неопределенно и допускают несколько толкований. Они появляются в том случае, когда сравнительно незначительным аспектам (если держать в уме всю картину) придается огромная значимость, а также когда советы и высказывания общего характера превращаются в жесткие правила. Разделения могут возникать также и тогда, когда кто–то забывает, что личные отношения с Богом и Христом есть не только у него (у неё), но и у всех остальных братьев и сестер. Никто из нас не является для остальных особо привилегированным «каналом связи» с Богом и Христом: знания и руководство, доступные нам, доступны и другим членам тела. Если мы отдаем себе отчет в этом факте, то не станем думать, что нам присущи особо доверительные отношения с Богом или некая особая мудрость, превращающая нас в исключительных проводников Божьей вести.

Когда Павел призывал Коринфян быть «едиными в мыслях и убеждениях», то, как показывает контекст, он настаивал не на единообразном понимании всех и каждого мест Писания, а на преодолении человеческих недостатков, вносящих раздоры и разделения. Он хотел, чтобы верующие были сплочены одним «умонастроением» (ПЕК), единой «целью» (Кузнецова)[1024].

Не единообразием в понимании каждого отдельного вопроса достигается подлинное единство. Почти все без исключения письма Павла, направленные во многие города, показывают, что некоторые из его адресатов понимали ряд вопросов иначе, чем остальные. На самом деле христианское единство только тогда и является настоящим, когда различия в понимании существуют, но люди не позволяют им стать поводом для розни. Единство существует благодаря тому, что люди понимают: несмотря на различия во взглядах, они остаются членами одной духовной семьи, исповедуют одну веру, основывающуюся на фундаментальных учениях благой вести. Не единообразие, и уж определенно не вынужденное единомыслие, а любовь является «Римлянам 14:1–6, 13–22.совершенными узами единства»[1025].

Такая атмосфера благоприятно сказывается на развитии и углублении познания и понимания. Различия во взглядах не обязательно должны разделять людей. Напротив, они могут поспособствовать тому, что человек лучше усвоит ту или иную позицию, приложит больше усилий, чтобы разобраться в данном вопросе, постарается лучше понять своего оппонента, глубже исследует и обдумает возникшую проблему, чтобы найти для нее решение — в духе любви. Тем самым можно увидеть, насколько подлинно христианскими являются убеждения обеих сторон, как на это указывает апостол в 1 Коринфянам 11:19.

Итак, христианская свобода бросает вызов нашим взаимоотношениям друг с другом, ибо она требует от нас показать, что мы на самом деле «имеем ум Христа»[1026]. Если мы по настоящему понимаем, что нашим главой является Христос, то всегда будем вести себя подобно «членам» одного тела, «принадлежащим друг другу»[1027].

НУЖНА ЛИ СТРУКТУРА ВЛАСТИ?

Как появились христианские общины в первом веке? Ничто не указывает на то, что они были основаны «организацией». Как же образовывались собрания? Они появлялись просто благодаря тому, что люди, объединенные общей верой и взаимным желанием укреплять друг друга, собирались на совместных встречах. Что же тогда можно сказать о таких встречающихся в христианских Писаниях понятиях, как «старейшина», «надзиратель», «пастырь», «диакон» («помощник», СоП), «учитель», «пастырь»?

Необходимо учитывать, что хотя обстоятельства из первого века могут служить для нас примером, этот пример невозможно перенять полностью, поскольку не все обстоятельства сохранились неизменными до наших дней.

Мы читаем, что дом (или семья) Бога «возведён на основании из апостолов и пророков, краеугольный камень которого сам Христос Иисус». Действительно, хотя Христос более не находится на земле, он остается с нами, и «на Нем крепится все здание»[1028]. Однако об апостолах этого сказать нельзя: они умерли. Более того, поскольку они названы «основанием» для позднее воздвигнутого здания, их служение имело первостепенное значение именно в эпоху зарождения христианства. Под «пророками», скорее всего, подразумевались пророки христианской эпохи, а не ветхозаветные провозвестники[1029]. В таком случае факт упоминания пророков в одном контексте с апостолами также указывал бы на то, что их роль была наиболее важна на начальном этапе развития христианства и, подобно роли апостолов, близилась к завершению[1030].

Наряду со многими другими религиями Свидетели Иеговы признают, что после первого века у апостолов не было преемников. Несмотря на это мы видели: хотя руководители некоторых религий напрямую и не называют себя апостолами и не утверждают, что им было доверено занять апостольское место, они все же претендуют на апостольские полномочия и власть. Это, помимо других организаций, можно сказать и о Руководящем совете Свидетелей Иеговы (который иногда приписывает себе такую власть, какой не были наделены даже апостолы[1031]). Сегодня у нас осталось лишь учение апостолов, которого мы должны придерживаться. Помимо Иисуса Христа, святого Духа и Слова Бога эти несколько мужчин, будучи выбраны непосредственно Сыном Бога, представляют собой единственный внешний источник власти, который по справедливости должны признавать все группы христиан, собирающихся на совместные встречи. Однако власть, полученная апостолами непосредственно от Сына Бога, не была доверена никому другому и потому является уникальной. Сегодня её не существует. Осознание этого факта существенно облегчает понимание разницы между обстоятельствами эпохи зарождения христианства и наших дней.

СОБРАНИЕ РАЗВИВАЕТСЯ, А НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ

Еще один важный фактор, влияющий на наше понимание вопроса, записан в Эфесянам 4:11–16. Там показано, что выполняемые отдельными людьми в собрании виды служения (в том числе служение апостолов, пророков, благовестников, пастырей и учителей) имели перед собой конечную цель. Как мы видели, эта цель состояла не в том, чтобы оставлять членов собрания вечными учениками, постоянно нуждающимися в учителях и пастырях со стороны, а в том, чтобы помочь им «во всем вырастать в того, кто является главой, в Христа»[1032]. Со временем, по мере роста их личной зрелости, рассудительности и здоровой независимости, их потребность в служении других должна была уменьшаться. Автор письма Евреям, например, упрекает своих читателей: «Судя по времени, вам следовало быть учителями [»вам… уже пора стать учителями«, Кузнецова]»[1033].

Если же религиозная система только поощряет зависимость своих членов от служения определенной группы мужчин, то ее усилия идут вразрез христианской цели. Речь не идет о том, что каждый человек со временем станет таким же, как и все остальные, проявляя ту же меру «одаренности» и исключительных способностей. Однако все могут стать «взрослыми» христианами, обладающими зрелостью в рассуждениях и способностью принимать взвешенные, самостоятельные решения, не оглядываясь на кого–либо еще. Как члены «тела Христа» мы должны не только пользоваться служением других, но и делать свой собственный полезный для остальных вклад. Именно такая картина предстает пред нами в христианском Писании[1034].

Вместо того, чтобы постоянно зависеть от пастырского служения других членов собрания, верующие должны сами укреплять силы и быть готовы поддерживать остальных. В письме Галатам, адресованном не избранным руководителям церкви или первым лицам организации, а христианам вообще, Павел пишет:

Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов[1035].

Об этом повелении в одном справочнике говорится:

Поразительно, но значения выражений «любить друг друга», «носить бремена друг друга» и «исполнять закон» тождественны одно другому. Становится ясно, что любить друг друга так, как Христос возлюбил нас, означает не совершить какой–либо один яркий самоотверженный подвиг, а носить чужие бремена — служение гораздо менее заметное и захватывающее. Когда мы видим женщину, ребенка или пожилого человека, несущих тяжелый груз, то разве мы не предложим им понести его за них? Также если мы видим, что тяжелое бремя лежит у кого–нибудь на сердце, то мы должны быть готовы помочь такому человеку, разделив его ношу. И нам должно хватать смирения самим принимать помощь других людей. Носить бремена других — великое служение. Каждый христианин может и должен его выполнять. Это прямое следствие жизни в Духе. Так исполняется закон Христа[1036].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "В поисках христианской свободы"

Книги похожие на "В поисках христианской свободы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Реймонд Френц - В поисках христианской свободы"

Отзывы читателей о книге "В поисках христианской свободы", комментарии и мнения людей о произведении.