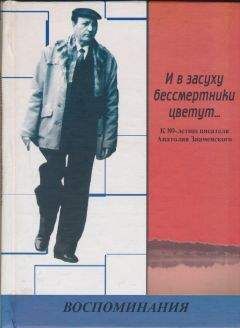

Виктор Ротов - И в засуху бессмертники цветут... К 80-летию писателя Анатолия Знаменского: Воспоминания

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "И в засуху бессмертники цветут... К 80-летию писателя Анатолия Знаменского: Воспоминания"

Описание и краткое содержание "И в засуху бессмертники цветут... К 80-летию писателя Анатолия Знаменского: Воспоминания" читать бесплатно онлайн.

Серафимович молча смотрел на приближавшийся паром, через реку, искал там и здесь обрис знакомой часовни — усыпальницы с зеленой луковкой купола и не находил. Еще недосчитывался каких‑то старых деревьев, так что берег казался незнакомым и чужим.

— А где же часовенка с колодцем? — спросил он.

— Это которая?

— Тут, на берегу, стояла такая небольшая часовня, — Серафимович коротко рассказал о давнем предании, о разрушении Соко

линой горы от грома небесного и погребении заживо монаха чернецкого монастыря у подножия той горы. О костях предков, вымываемых донскими волнами из песчаного крутояра выше станицы и выносимых как раз сюда, на косу. Монашки, в свое время, конечно, подбирали эти кости и складывали в сухой колодец в той часовне…

— Старая легенда. Народная, — сказал Серафимович. — Жаль, что часовня пропала.

Они были уже на пароме, песчаная коса отдалялась, под ногами мягко оседала и поднималась палуба. Секретарь смотрел на приближавшийся крутой берег, и на лице его как бы навечно замерла тень районных забот, он ответил на вопрос Серафимовича без всякого интереса:

— Что ж часовня. Сгорела, наверное. При мне здесь ее уже не было. Да и никто разговоров про нее не подымал: церковное так или иначе должно быть разрушено.

— Это — не церковное, — с досадой, как‑то заглотнув слова, почти про себя буркнул Серафимович.

Он приехал в станицу отдохнуть и поработать, но ему не писалось. Папка с очерками двухгодичной давности под названием «Колхозные поля», лежавшая по левую руку на столе, почему‑то вызывала досаду. В дневнике признавался: «Тянет писать, а сядешь — ни черта, пусто в середке!». Пусто, без сомнения. И даже больно.

Дни проходили больше на рыбалке или в прогулках за станицу. В лугу и кругом по степи кулигами выметнулся в этом году медонос деревей, называемый еще тысячелистником, но цвел только розовыми корзинками, и не медовые запахи источал, а скудную полынную горечь. То был деревей — кровавник, предвестник тяжкого лихолетья.

Перед самой жатвой прямо по спеющим хлебам вдруг ударили проливные дожди. «Как снег на голову…» — удивлялись люди. Зерно в колосьях «потекло», уборка задерживалась, люди жили с огородов, зимы ожидали со страхом.

Многие исподволь стали приучаться к мелким кражам.

В августе появилось в газетах знаменитое постановление от 7–го числа об уголовной ответственности за расхищение социалистической собственности. Стали судить показательными процессами «стригалей» и других посягателей на коллективное хозяйство. В первые же дни народный дом набивался любопытными дополна, суд пропускал за день по десятку дел. Толпа не убывала, потому что из‑за ненастья людям нечего было делать. Замечал Серафимович и специальные афиши об этих процессах, иногда прочитывал, идя в лавку за солью или спичками.

Одна фамилия показалась ему даже знакомой, но за возрастом память уже стала ослабевать, и он хорошо не мог вспомнить, кого именно привезли на суд с дальних хуторов. Афиша висела на заборе у пустой сельповской лавки:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Завтра, 18 августа 1932 года,

в нардоме

состоится показательный суд

НАД ЗЛОСТНЫМ РАСХИТИТЕЛЕМ ЗЕРНА

жителем станицы Распопинской СКОБИНЕНКО А. И.

Пойман ЮНОЙ КАВАЛЕРИЕЙ с поличным

у общественного амбара. ПОЗОР ВОРУ, МЕШОЧНИКУ

И ПОДКУЛАЧНИКУ!

ВСЕ на общественно — показательный суд!

После говорили, что этому Скобиненко приварили будто бы десять лет Соловков, но Александр Серафимович о нем как‑то сразу же позабыл, потому что суд этот был не первый и не последний, афиши обновлялись у нардома и у лавки едва ли не каждый божий день. Да суть дела была для старого человека не столь уж пугающа: он понимал, что подобные сроки — десять лет! — давались только для устрашения, по свежему следу, так сказать, а спустя время их будут смягчать, сроки скашивать либо применять какую-нибудь амнистию. Старику хотелось добра и справедливости.

Население, однако, не разделяло таких надежд, тюремные сроки воспринимались массой со страхом и всей болью, у распахнутых по — летнему дверей нардома вой стоял пронзительный, почти заупокойный. Бабы голосили и судачили, как и во все времена, в полном недоумении: «А то чего ж, милушки, ведь некуды ж ему деваться‑то было! Ведь сусликов‑то ишо с провесни поели, а отруби до Покрова кончились, а зарытое в земле погнило, а речные ракушки уж не спасают, от них народ вон ишо больше пухнет, а дети-то кричат, слезьми умываются, куды ж ему деваться‑то было?..».

В толпе стоял болезненный ликом бывший учитель Воскобойников, недавно изгнанный из школы (между прочим, он же — бывший поп — расстрига), и, воздев руку над головой, вещал по Библии:

— Не доверяйтесь, братья, словесному обольщению от диавола! Было с людьми все это, и — не раз! Вспомните Далилу иудейскую! Обольстив Самсона — богатыря, она выведала секрет его силы неимоверной, а затем предала его филистимлянам. Самсона заковали в цепи, выколол‘и ему глаза и выставили на посмешище. Был тоже суд неправедный, братья, а затем Самсона столкнули в подземелье, где, прикованный к конному приводу, он обречен был вращать жернова! Такова цена простоты нашей, Господи…

На скамью подсудимых попадали иной раз даже и заслуженные люди, красные партизаны, бывшие комбедовцы, ответработники из райпотребсоюза, заготконторы, заготживсырья, у которых обнаруживалась растрата или недостача. Постановление «от седьмого — восьмого» никого не миловало. Иной раз вечером, проходя мимо милиции, Серафимович слышал из камер предвариловки (где сиживал в 1906–м Филипп Миронов, подъесаул, и откуда его народ выносил на руках) тихое, раздумчивое, дозволенное пение. Хором пели те, кто ждал суда… А песни были все больше старые, но почему‑то не казачьи, а лишь каторжанские или революционные — про колодников и байкальский ветер баргузин и недавние — про гражданскую войну. Они напоминали Серафимовичу прошлое, выжимали слезу. «Там вдали, за рекой, загорались огни… Сотня юных бойцов

из буденновских войск на разведку в поля поскакала!». И странное дело! Если на улицах и митингах о Миронове не полагалось и даже опасно было вспоминать, то в тюремном пении вместо «буденновских» всегда выговаривалось «мироновских» войск — без всякого страха. Тут был уже «фольклор», а с фольклора какой спрос?

А то еще пели протяжно — трагическую «Под частым разрывом гремучих гранат…». Гудели мрачные голоса обездоленных людей, сидящих под замком, словно из бочки, и сквозь закрытые ставни тюгулевки просачивались слова той песни:

Мы сами копали могилу свою,

Готова глубокая яма…

Над нею стоим мы на самом краю —

Стреляйте вернее и прямо!

Невероятный, совершенно потрясающий подтекст, понятный, вероятно, не только одному писателю, возникал от сопоставления слов этой народной песни с фактами дня, даже со столичной пресловутой «групповщиной» и просто хлебными карточками на заводах — в самое, казалось бы, мирное и благополучное время… Все это подавляло разум и волю. Серафимович уходил подальше от этого места, от своей жестокой памяти, скрывался во тьме слякотной улицы и шел с печальной усмешкой отдыхать домой.

Нет, не писалось; никакого нового Потока — ни железного, ни человеческого — не принимала душа, вот разве какой‑нибудь вавилонский камнепад, грохот всеобщего развала, треск лопнувшей от перенапряжения земной тверди…

В погожие дни уходил на песчаную косу, в одиночестве отогревал под солнцем пристывшие еще в Москве кости. И ждал писем — то из Москвы, от Новикова — Прибоя, Ставского, а больше — из Средней Азии, куда уехала с какой‑то экспедицией студентка — заочница Надя, которой он последнее время покровительствовал и как-то незаметно, по — старчески даже увлекся. Смешно признаться, но…

Или, может быть, приедет Миша из Вешенской?

Грызут, конечно, его московские «интеллигенты», но — ничего. Парень не из робких, крепыш и, главное, вовсе лишен интеллигентской рефлексии, не знает нравственных «комплексов», в общем, его хватит надолго! Мал, правда, росточком, зато уж удал, как говорится, и здоровья — и физического, и духовного — в нем на десятерых! Смотрел старик на него и радовался в тот раз… Привозил Миша новые главы, куски из будущих томов «Тихого Дона», читал глухим, напряженным голосом, ждал, разумеется, похвал, потому что каждый писатель, даже юный и сыроватый еще, знает, конечно, где у него получилось хорошо, а где — недотянуто… Но у Шолохова нет проходных мест, какой‑либо пустоватости или слабинки, вот в чем секрет! Серафимович запомнил с ходу один абзац наизусть, и теперь, когда тоска начинала когтить душу выше всяких сил, когда уходил один в степь, к горе Пирамиде, то прикладывался к этим словам, «стихам в прозе», как жаждущий к роднику с живой водой:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "И в засуху бессмертники цветут... К 80-летию писателя Анатолия Знаменского: Воспоминания"

Книги похожие на "И в засуху бессмертники цветут... К 80-летию писателя Анатолия Знаменского: Воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктор Ротов - И в засуху бессмертники цветут... К 80-летию писателя Анатолия Знаменского: Воспоминания"

Отзывы читателей о книге "И в засуху бессмертники цветут... К 80-летию писателя Анатолия Знаменского: Воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.