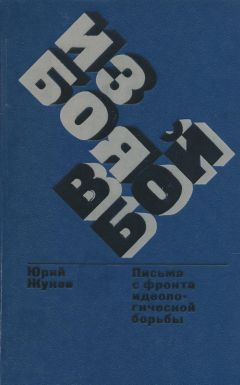

Юрий Жуков - Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы"

Описание и краткое содержание "Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы" читать бесплатно онлайн.

Полемические письма «Из боя в бой» журналиста-международника Юрия Жукова — это живой, основанный на обширных документальных материалах и личных впечатлениях рассказ о современных течениях в литературе и искусстве Запада, в частности Франции, США и Англии. Автор целеустремленно разоблачает различные формы и методы буржуазной идеологии в литературе и искусстве капиталистических стран.

Журнал «Нувель обсерватэр» писал, что сам Вильсон был немым до семнадцати лет. Излечившись от своего недуга, он твердо уверовал в возможность «физического перевоспитания организма», с помощью которого человеку можно вернуть утерянный им дар речи и слуха. Для этого, говорил Вильсон, необходимо лишь с железной настойчивостью и упорством повторять определенную сумму упражнений. Вот таки родился этот необычайный «театр», где все построено на непрестанном повторении определенных движений, жестов, на беге, на хождении, на поворотах и качаниях тела — все в определенном, заданном руководителем ритме и притом на фоне специфической музыки, которая как бы пробивает себе дорогу через отказы

вающиеся служить оглохшему человеку барабанные перепонки ушей.

Случилось, одиако, так, что молодой, упорный пастор, посвятивший себя трудному и благородному делу борьбы с немотой и глухотой, оказался от природы художественно одаренным человеком. Хотя он никогда не учился театральному искусству, ему удалось создать весьма причудливые и странные, но при всем том бесспорно красивые мизансцены, напоминающие сцены из сказок Гофмана. Его воспитанники, в большинстве своем юные негры, в свою очередь проявили незаурядные мимические способности. Организаторы театрального фестиваля помогли Роберту Вильсону создать интересные декорации и костюмы, и вот в Нанси буквально взорвалась, как бомба, сенсация: выступления школы глухонемых были восприняты как рождение театра, какого еще не было на свете, — театра каких‑то удивительных и непонятных колдовских церемоний, которые театральные критики восприняли как второе рождение сюрреализма.

Критик газеты «Монд» Бертран Пуаро–Дельпеш, сам давно уже находящийся под влиянием сюрреализма — его перу принадлежит написанный в 1963 году очень странный сюрреалистический роман «Изнанка воды», о котором рассказывалось выше, — заявил 8 июля 1971 года, что выступления школы Роберта Вильсона в Нанси и в Париже представляют собой «самое крупное событие театральной жизни за десять лет». Критик еженедельника «Нувель об- серватэр» Ги Дюмур написал несколько дней спустя, что это «восхитительный спектакль», воскрешающий «тайные церемонии», которые напоминают «буддийскую мессу». Наивысшую оценку выступлениям школы Вильсона дал еженедельник «Нувель литтерэр». И даже такой строгий ценитель искусства, как Луи Арагон, счел необходимым опубликовать в «Леттр франсэз» восторженную рецензию на спектакли этой школы, написанную в форме «открытого письма» к покойному Андре Бретону, вместе с которым он когда‑то увлекался идеями сюрреализма, пока не порвал с ними, решительно и мужественно заявив о переходе на позиции социалистического реализма.

В этом открытом письме Арагон писал, что он увидел, как осуществилась «мечта, которую мы вынашивали, будущее, которое мы предсказывали». «Я никогда не видел ничего более прекрасного с тех пор, как родился, —

продолжал он. — Никакой другой спектакль этому и в подметки не годится, ибо это — одновременно жизнь бодрствующая и жизнь с закрытыми глазами, смешение между миром повседневности и миром наших ночей, реальность, соединенная с мечтой».

Как зритель, своими собственными глазами повидавший представления школы Роберта Вильсона, я должен подтвердить, что в них есть что‑то чарующее, они берут вас в плен своей экзотической красотой. Вы вдруг погружаетесь в странный мир грез и видений глухонемых. Как правильно писал рецензент газеты «Фигаро» 20 мая 1971 года, перед вами возникает нечто похожее на плод воображения подростка, которому недоступны звуки и который но ощущает связи событий и времен. Окружающий мир ему чужд, враждебен и страшен, но вместе с тем поразительно красив. Вокруг него — люди–призраки, какие‑то пришельцы ниоткуда, уходящие в никуда, люди — рабы сказочных зверей, заблудившиеся в заколдованном лесу. Это царство фантастики и сверхъестественных явлений, где все возможно и все дозволено; мир поэта, живущего в кругу идей символизма и сюрреализма; сон без начала и без конца, в котором люди не ходят, а бесшумно скользят, в котором нет ни времени, ни пространства, ни силы земного притяжения. Но до чего же страшен и угрюм этот мир, как сильно в нем ощущается тлетворное дыхание незримо присутствующей смерти!

Но обратимся к самим представлениям Роберта Вильсона и его учеников. Описать их, даже вкратце, — дело весьма нелегкое, хотя бы потому, что спектакль этой школы шел одновременно в двух театрах и длился в общей сложности от восьми до одиннадцати часов — я видел в Париже сокращенный, восьмичасовой вариант.

Вначале полагалось пойти в театр «Эспас Карден», где демонстрировалась первая часть представления — «Пролог», а затем в «Театр де ля мюзик», где шла его вторая и главная часть — «Взгляд глухого». И там и здесь выступали одни и те же люди. Это была весьма изнурительная работа, но, как писали газеты, воспитанники Вильсона и примкнувшая к ним группа французских актеров были охвачены энтузиазмом и работали, что называется, до Упаду.

Итак, сначала «Пролог». Это представление демонстрировалось в необычном порядке: по ходу представления

зрители должны были перемещаться вместе с актерами по разным залам и коридорам театрального здания. Вначале вы выходили в небольшой полутемный прямоугольный зал длиной двадцать и шириной десять метров. Вместе с остальными зрителями вы робко теснились у входа, «как новообращенные в церкви в ожидании первого причастия», писал об этом критик «Монд» Пуаро–Дельпеш. То, что представлялось вашему взору, впрочем, скорее напоминало не божественную литургию, а погребальный обряд: в полумраке вы различали шесть неподвижных нагих тел, они лежали на досках, как трупы в морге. В глубине виднелось нечто вроде алтаря с сотнями зажженных свечей. Там же в стеклянной раме покоились мощи священнослужителя в митре.

Звучат повторяемые с назойливой бесконечной последовательностью одни и те же три ноты, будто крутится на патефоне старая, заигранная пластинка и игла все время соскакивает на одну и ту же бороздку. Эти три ноты приглушает какое‑то жужжание глухих, загробных голосов. Вдруг лакей в рыжем парике вкатывает на инвалидной коляске монахиню в сером одеянии — это святая Тереза из Авилы. Она пронзена стрелой, и из ее груди льется кровь, но это странная сюрреалистическая стрела — она усыпана алмазами, и это странная кровь, и на нее весело глядеть: она в виде алых лент серпантина. К тому же пронзенная стрелой монахиня занята весьма будничным делом: она невозмутимо счищает кухонным ножом чешую с самой обычной, купленной в магазине семги, лежащей у нее на коленях.

Тем временем в зал входят двадцать юношей и девушек — одни в белоснежных одеяниях, другие совершенно нагие. Монахиню увозят, а эти юноши и девушки ложатся рядами и застывают, как дрова в поленнице, — так складывают трупы, подобранные на поле боя. Появляется негр, который тащит за собой, словно охотничий трофей, голову огромного быка. За ним шагает палач в пурпурном плаще. Юноши и девушки встают, и начинается импровизированный танец — каждый пляшет что‑то свое, не глядя на других. Все это — в безукоризненном ритме, весьма пластично и по–своему красиво, но тщетно вы пытались бы найти в показанном вам зрелище какой‑то смысл: у вас лишь возникает какое‑то безотчетное, подсознательное ощущение неизбывной тревоги и смертельной тоски.

Но это лишь начало. Во втором акте, который следует за первым без перерыва, на протяжении полутора часов воспитанники Вильсона занимаются «прямым общением с публикой». Они медленно и обстоятельно сортируют ее, рассаживая в виде каре вдоль стен зала, а затем посередине этого зала так же медленно и обстоятельно сооружают из досок подобие индейского вигвама. Зрителей угощают сухими фруктами. Затем им показывают фильм, который проецируется одновременно на четыре стены: в какой‑то кухоньке стоит кровать, па ней лежит больной негритенок, у его изголовья бодрствует охваченная тревогой мать.

И вот уже третий акт «Пролога»: публику ведут по каким‑то коридорам и лестницам, превращенным в подобие музея восковых фигур, где скульптуры заменены живыми человеческими телами. Это — музей кошмаров: вы снова видите пронзенную стрелой монахиню из первого акта; какие‑то бледные пленники привязаны к деревьям; по газону ползет морж; медную ванну, наполненную скелетами, охраняет флейтист; лежит груда яичной скорлупы, и тут же кудахчет живая курица; там и сям разбросаны недвижные обнаженные тела.

Наконец, публика добирается до зрительного зала, сцена которого закрыта железным занавесом, и усаживается в креслах. В глубине слабоосвещенного зала появляются двое: высокая красивая негритянка в длинном черном платье и белокурая девочка в маске волка. Потом вы узнаете, что негритянка вовсе не негритянка, а негр; это любимый ученик Вильсона, который в детстве был травмирован убийством, совершенным у него на глазах, и стал глухонемым. В представлениях школы он всегда играет главную роль, символизируя беспощадную к людям судьбу.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы"

Книги похожие на "Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Жуков - Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы"

Отзывы читателей о книге "Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы", комментарии и мнения людей о произведении.