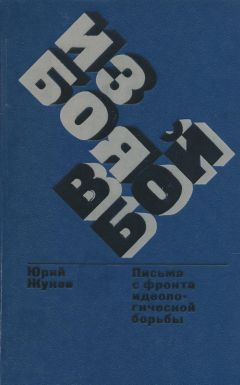

Юрий Жуков - Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы"

Описание и краткое содержание "Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы" читать бесплатно онлайн.

Полемические письма «Из боя в бой» журналиста-международника Юрия Жукова — это живой, основанный на обширных документальных материалах и личных впечатлениях рассказ о современных течениях в литературе и искусстве Запада, в частности Франции, США и Англии. Автор целеустремленно разоблачает различные формы и методы буржуазной идеологии в литературе и искусстве капиталистических стран.

Но слава Ива Клейна была колоссальна, и он мог позволить себе и не такие трюки. Этот бывший мастер борьбы джиу–джитсу пришел в цех живописцев с твердой решимостью стать художником, не прикасаясь к кисти и палитре. Философия, которую он провозгласил, была проста: живопись кончилась, и нет смысла ею заниматься; но если публика тем не менее хочет покупать картины, надо максимально упростить их производство.

Начал Клейн в 1950 году с «монохром» — синих и красных. Он выставил в Лондоне совершенно одинаковые квадраты и прямоугольники, покрытые ровным слоем краски, а цены назначил разные; это выглядело загадочно, и «картины» брали нарасхват. Немного погодя Клейн выставил в Парижском салоне «Зону нематериальной чувствительности», которую, как было сказано в каталоге вы

ставки, был способен ощутить лишь он сам. Уверенный в себе, Клейн утверждал, что его картины присутствуют в пустом зале, невидимые в окружающей их атмосфере.

В 1958 году этот изобретательный человек устроил в галерее «Ирис Клер» на улице Изящных искусств распродажу пустоты. Нашлись любители коллекционировать «нематериальные вещи». Покупателю выдавалась квитанция, составленная по всей форме. Газета «Монд» написала 17 мая 1963 года: «Одна итальянская галерея вставила в рамку одну из таких квитанций, которые сейчас ценятся очень высоко и которые представляют собой единственное материальное выражение шедевра, качество которого не поддается проверке» {Как убедится читатель в дальнейшем, эти квитанции до сих пор выставляются на выставках словно драгоценность!}

И, как бы оправдывая действия этого находчивого человека, «Монд» продолжала: «Живопись больше неосуществима, и Клейн отказывается ею заниматься. Он заставил делать картины других людей, либо другие вещи: катал голых натурщиц, вымазанных краской, по полотну, заставлял заниматься живописью дождь, ветер, огонь… «Монохромы» и «монозолото», отпечатки тел и следы огня, картины, исполненные дождем и ветром (холст, покрытый жидкой краской, выставляется под дождь либо укрепляется на капоте автомобиля, который мчится потом по шоссе), портреты–муляжи — все это плоды применения косвенной техники, имеющей целью в конечном счете прямое выражение: во всех случаях речь шла о том, чтобы избежать ремесленной (?!) работы кистью… Даже если бы его преждевременная смерть в прошлом году не позолотила его легенды, Ив Клейн вписал бы в небо ошеломляющей эпохи лучший из своих «отпечатков» — отпечаток своей траектории»…

Обратите внимание на главный мотив в этом панегирике бывшему мастеру джиу–джитсу, который вдруг стал пророком «нематериального искусства», исключающего «работу кистью»: «Живопись больше неосуществима», «Живопись кончилась»! Какие это страшные, циничные слова и с какой неописуемой легкостью ими манипулирует даже такая серьезная парижская газета, как «Монд»! Ив Клейн — это, конечно, крайнее проявление современного нигилизма в искусстве, и я привожу здесь его исто-

1

рию для того, чтобы показать, в какой чудовищный тупик могут завести современное искусство на Западе теоретики и практики «ультрасовременного» начала в творчестве.

Любопытная деталь: критикам западной прессы становится все труднее объяснять зрителю и читателю, что именно хотят им сказать и показать художники. Читая их статьи, все чаще приходится заглядывать в специальные медицинские словари, изучая терминологию анализа подсознания и психических отклонений. Современные деятели западного искусства погружаются в смутный мир глубоких и таинственных реакций и отражений больной психики, авторы рецензий все чаще прибегают к этим медицинским терминам.

Отсюда же новая волна заинтересованности рисунками душевнобольных, умственно неразвитых людей и даже обезьян. Да–да, это не анекдот, а факт: в последнее время в мире эстетов западных стран проявляется особый интерес к изобразительному творчеству человекоподобных обезьян, «произведения» которых ценятся все выше на коммерческой бирже искусства. Ну что ж, тем хуже для художников, если границы между их творчеством и мазней шимпанзе становится трудно определить даже специалисту…

Мудрено ли в этих условиях, что на Западе все громче начинают раздаваться голоса, будто искусство вообще отмерло, будто оно не может найти себе места в современном мире, где существуют цветная фотография, полиграфия, кинематограф и телевидение? Я слышал это еще осенью 1947 года от молодого американского художника Германа Черри, который мечтал ниспровергнуть устарелые каноны искусства, а пришел к самоотречению от искусства вообще. Черри был мало известен в мировых артистических кругах. Но вот сегодня те же идеи высказываются и по эту сторону Атлантического океана.

Парижский еженедельник «Экспресс» 23 января 1964 года опубликовал статью «Крашеные изделия», автор которой Жан–Франсуа Шабрэн с самым серьезным видом доказывал, что с живописью пришло время кончать — в такое уныние привели его выставки, проходившие в ту пору в Париже. Он вовсе не является противником «ультрасовременной» живописи; больше того, она ему нра

вится. Шабрэн приемлет как «интересную идею» эксперимент некоего Жоржа Денейжа, который, как он пишет, «уже в течение нескольких месяцев коллекционирует обрезки цветной пленки, выбрасываемые в корзины одной большой фотолаборатории, что, вероятно, поможет более эффективно обновить абстрактное искусство».

И все же в конечном итоге Жан–Франсуа Шабрэн приходит к крайне грустным выводам. Вот что он пишет:

«Что удручает в современной продукции [изобразительного искусства], так это то, что все как будто бы хорошо, но единого целого не получается. Можно найти уйму отличных специалистов какой‑то одной манеры, одной детали… В прошлом при ателье тоже были отличные специалисты, которые писали, к примеру, только руки, только драпировку, только облака, и к их помощи обращались, когда надо было написать картину. Но эти специалисты никогда не устраивали своих выставок.

— Вот что ты должен написать, — сказал мне скульптор Сезар, когда мы, печальные, возвращались с похорон Тристана Цары на кладбище Монпарнаса и я выразил свое уныние по поводу того, что современное искусство разбивается вдребезги. — Ты понимаешь, меня всегда по- трясает скульптура Ники Самофракийской. Когда ты глядишь на нее со спины, можно подумать, что это сделал такой‑то (я опускаю названное Сезаром знаменитое имя), — этакая красивая абстракция! Но, понимаешь, он мог бы вылепить кусочек ее спины, но он не смог бы создать саму Нику Самофракийскую…

И мы согласились с Сезаром, что понятие изделия несовместимо с художественным творчеством.

— Мне было интересно давить автомобили, — продолжал Сезар {Скульптор Сезар выставлял в салонах сжатые мощным прессом в болванку остатки старых автомобилей; любитель мог по осколкам сплющенных деталей угадывать пх марку. Я помню, как увлеченно занимался этими изысканиями десятилетний сынишка корреспондента «Правды» в Париже Ратиани, когда мы с ним в воскресный день бродили по совершенно безлюдным залам Музея современной живописи, где были выставлены эти чудеса. «Вот это фара «Пежо», а это кусок радиатора «Ситроена», — торжествующе говорил он. В дальнейшем я подробно расскажу о весьма успешной карьере Сезара.}. Это была какая‑то проблема. Я мог бы продолжать. Это было бы выгодно. И что же? Выходит, что

я буду фабриковать изделия, а это вызывает у меня отвращение…

Вот так… В этом году опять девять десятых выставок посвящены показу крашеных или изваянных специализированных изделий. Часто они отличного качества, но все же это только изделия.

Кто виновен в этом? Слишком жадные купцы? Слишком податливые артисты? Слишком требовательные любители? Или это признак того, что формы выраяшния постарели? А может быть, мы временно утратили вдохновение?

Нет, конечно, не надо отчаиваться. Один мой друг привез мпе из Нью–Йорка очень красивую абстрактную гуашь, которую он исполнил там. И самое интересное в этом то, что любой человек мог бы сделать такую же вещь. Каким образом? Вы входите в «Мэйси», этот величайший в мире магазин. Там за несколько центов в ваше распоряжение предоставляется машина. Вы накладываете краску на пластинку и нажимаете кнопку. Центробежная сила делает остальное. Две минуты спустя вам выдают вашу картину в рамке, и эта картина в конце концов ничем не хуже, чем любая, подписанная знаменитым именем. Но это стоит неизмеримо дешевле, и, сверх того, это ваша собственная работа.

Использование этой машины, конечно, быстро расширится. Возможно, что и во Франции будущее живописи окажется в руках фабрикантов автоматов для больших магазинов и их филиалов…» {Жан–Франсуа Шабрэн как в воду глядел! Ловкий делец, «скульптор» Жан Тенгели, специализировавшийся на монтаже из подобранного на свалках металлолома движущихся «мобилей», сконструировал грохочущее металлическое чудовище, которое плевалось тушью и таким образом фабриковало абстрактные картины, я сам видел эту «скульптуру» на выставке в Париже.}

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы"

Книги похожие на "Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Жуков - Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы"

Отзывы читателей о книге "Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы", комментарии и мнения людей о произведении.