Александр Зимин - Опричнина

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

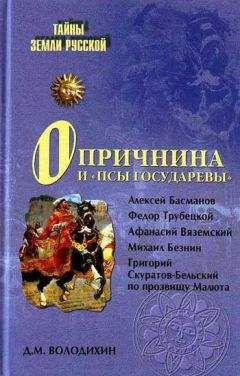

Описание книги "Опричнина"

Описание и краткое содержание "Опричнина" читать бесплатно онлайн.

Книга выдающегося русского историка A.A. Зимина (1920–1980) «Опричнина Ивана Грозного», вышедшая первым изданием в 1964 году, единственное хронологически организованное и систематизированное изложение событий одной из самых мрачных эпох в истории средневековой Руси, сразу же занявшее место среди классических трудов о прошлом России.

Второе издание книги, получившей авторское название «Опричнина», было задумано сразу же после первого. До своей кончины в 1980 г. A.A. Зимин пополнял текст новыми материалами и соображениями, уточнял оценки и совершенствовал концепцию этого страшного и загадочного периода.

Все авторские дополнения и изменения внесены А.Л. Хорошкевич при участии В.Г. Зиминой.

Новгородское летописание к концу XVI в. мельчает и как исторический источник теряет свое значение. К 80-м годам XVI в. относятся последние записи в так называемой Новгородской второй летописи[355]. Наибольший интерес представляет рассказ о походе Ивана IV 1570 г., в котором обстоятельно описан разгром Новгорода. Составлен летописец, очевидно, в канцелярии новгородского архиепископа[356]. Сухой перечень сведений, относящихся к деятельности новгородских епископов и архиепископов, содержит Краткий летописец новгородских владык, составленный, очевидно, в конце XV в. и пополнявшийся на протяжении XVI в.[357] Материалы о церковной истории Новгорода XV–XVII вв. находятся в так называемом «Летописце новгородском вкратце, церквам божиим…»[358]. В его же составе дошел ряд повестей (в том числе Повесть о приходе Ивана IV в Новгород в 1570 г.).

О бурных событиях этих лет сохранились отдельные краткие записи, сделанные, вероятно, в Кириллове монастыре[359]. Волоколамский летописчик Игнатий Зайцев сообщает о московском пожаре 1571 г. и о «море» 1568–1571 гг.[360] Велись краткие летописные заметки и в Соловецком монастыре, в них внесены сведения о смерти Владимира Старицкого, судьбе его семейства, Ливонской войне и т. п.[361] Отдельные отголоски опричнины слышатся в лаконичных сведениях местных летописей — вологодских, великоустюжской и др.[362] Свежие, хотя и не всегда точные, сведения находятся в Пискаревском летописце и хронографе 1617 г.[363] О последнем из этих памятников мы уже упоминали, начиная историографический обзор.

Уже давно классическим источником по истории опричнины сделались сочинения Ивана Грозного и Андрея Курбского. В настоящее время мы имеем прекрасно выполненную Д.С. Лихачевым и Я.С. Лурье публикацию посланий Ивана Грозного[364]. Следует отметить тщательное выявление Я.С. Лурье рукописной традиции посланий Ивана Грозного Андрею Курбскому и изучение истории текста этих памятников. Сравнительно хорошо Г.З. Кунцевичем изданы оригинальные труды Курбского[365], однако принадлежащие Курбскому переводы, снабженные интересными комментариями, еще ждут публикации. Не все, конечно, решены сложные источниковедческие вопросы, касающиеся полемики двух крупнейших публицистов и политических деятелей второй половины XVI в.[366] Не вполне ясны обстоятельства и время проникновения писем Курбского в рукописную литературу[367]. Не определена еще степень тенденциозности сведений, содержащихся в трудах обоих полемистов[368].

Тревожную обстановку кануна опричнины рисует опубликованная М.Н. Тихомировым «Повесть о свершении большия церкви», в которой рассказывается о посещении Иваном Грозным Переславля-Залесского в 1564 г.[369]

Весьма своеобразную группу источников составляют записки иностранцев. Советские историки много сделали для их изучения[370]. В частности, ими изданы в русском переводе сочинения И. Таубе и Э. Крузе, А. Шлихтинга и Г. Штадена, содержащие наиболее ценные рассказы по истории опричнины[371].

Таубе и Крузе — два лифляндских авантюриста, попавшие в плен к Ивану IV во время Ливонской войны в 1560 г. В 1564 г. они были отпущены на свободу, вели от имени царя переговоры с магистром Ливонского ордена Кеттлером и принцем Магнусом, но в декабре 1571 г. изменили царю и бежали в Польшу. Вскоре после этого они написали послание, адресованное польскому гетману Яну Ходкевичу. В своем послании они прилагали все усилия, чтобы завоевать доверие гетмана и оправдаться в «перелетах»; средством для этого и было изображение «ужасных злодеяний» царя московского в опричные (1564–1571) годы. Картинное описание казней, составленное обычно по слухам и рассказам очевидцев, занимает центральное место в послании. Позднее (в 1582 г.) оно было с небольшими изменениями перепечатано в виде отдельной брошюры неким Гоффом[372].

Померанец Альберт Шлихтинг попал в плен в битве у крепости Озерище (осенью 1564 г.). Зная словенский язык, он сделался переводчиком у бельгийского врача Арнольда Лензея. Прожив на Руси около шести лет, он, проведав о грозящей его жизни опасности, осенью 1570 г. бежал в Польшу, где и составил свое «Сказание» (около февраля 1571 г.)[373]. Это произведение Шлихтинга широко использовал веронец Гваньини в 5-й главе своего сочинения «Описание Московии»[374], а рассказ Гваньини в переработанном виде лег в основу соответствующей части трактата Павла Одерборна.

Вестфалец Генрих Штаден тоже некоторое время служил при московском дворе. Однако он попал на Русь не военнопленным, а сам в 1564 г. из Риги перебрался в Дерпт, откуда его отправили в Москву. Здесь его пожаловали поместьями и приняли в опричнину. Вместе с царем Иваном он участвовал в Новгородском походе 1570 г. После отмены опричнины Штаден отправился на север и в 1576 г. покинул Россию. Для своего шурина пфальцграфа Георга Ганса в 1577–1578 гг. он и составил «Описание Московии»[375] и фантастический проект оккупации России.

Несмотря на явную враждебность к Русскому государству, недостоверность многих источников информации, иноземцы-авторы записок — сообщили ценные известия о боярских заговорах (Шлихтинг), о выступлении членов Земского собора 1566 г. (Таубе и Крузе), о приказном аппарате (Штаден) и о других фактах[376].

Кроме переведенных на русский язык сохранился ряд сочинений иностранцев о России XVI в., не изданных в переводе: это Ф. Руджиери (1568)[377], Джерио (1571)[378]. Гваньини (1581), Одерборн (1585)[379] и некоторые другие.

Интересные данные о Ливонской войне и боярской крамоле имеются у польских хронистов Мартина Вельского[380], Матвея Стрыйковского[381] и прибалтийских историков Рюссова (1578), Геннинга (1595) и Ниенштедта[382]. Отдельные сведения об опричнине сообщают иностранные авторы, писавшие специально о России в 60-90-е годы XVI в.: Р. Барберини (1564)[383], Рандольф (1568–1569)[384], Пернштейн[385], Кобенцель[386], Ульфельд[387], Даниил Принц[388] (последние четверо писали о посольстве 1575–1576 гг.), Горсей[389], Флетчер[390] (1591) и др.[391]

Таков краткий обзор источников по истории опричнины.

Глава II Предгрозовые годы

Опала Адашева и Сильвестра в 1560 г. не была только проявлением патологической мнительности царя Ивана в припадке отчаяния обвинившего своих старых друзей в гибели царицы Анастасии. Уже давно всесильные временщики ожидали надвигавшейся грозы. Ушедший во время болезни царицы на покой в Кириллов монастырь Сильвестр еще раньше, в 1553–1555 гг., вызвал недовольство Ивана IV своими простарицкими симпатиями, а его близость к нестяжателям и даже в какой-то мере к «еретикам» использовалась «прелукавыми» — осифлянами, чтобы разжечь к нему вражду царя. «Прекословие» Адашева по вопросу о целесообразности Ливонской войны дорого стоило России: получив в 1559 г. благодаря заключению перемирия передышку, ливонские рыцари втянули в конфликт польского короля Сигизмунда II Августа, приняв его протекторат над Ливонией. Безрезультатность широко задуманного похода Даниила Адашева на Крым в 1559 г. могла вызвать только раздражение у своенравного монарха.

Но даже не в личной неприязни царя к деятелям Избранной рады и не в их отдельных просчетах кроется основная причина расхождения Ивана IV со своим ближайшим окружением. Дело заключалось в самом существе правительственной политики и в тех силах, которые поддерживали Избранную раду и новых друзей Ивана Грозного из числа его свойственников (Романовы-Юрьевы).

В ходе реформы середины века дворянству удалось потеснить феодальную аристократию и добиться некоторого ограничения ее прав и привилегий, уходивших своими корнями во времена удельной раздробленности. Однако два важнейших требования рядовых феодалов не были удовлетворены: речь идет о земле и крестьянах.

Вельможная знать не склонна была поступиться своими огромными латифундиями в пользу малоземельной служилой мелкоты. Обладая значительными денежными средствами, княжата и бояре легко переманивали к себе крестьян от средних и мелких помещиков, а потому не стремились к скорейшей ликвидации крестьянского выхода.

Кичившаяся своей родовитостью княженецкая аристократия держала в своих руках наиболее доходные и почетные должности в государственном аппарате, суде и армии, а на долю приказного дьячества и служилого дворянства приходилась вся трудоемкая, сопряженная с каждодневными тревогами работа, которая не приносила обычно ни громкой славы, ни баснословных доходов. Потребность дальнейшего наступления на феодальную знать была очевидна и осознавалась такими дальновидными мыслителями, как И.С. Пересветов. Но это наступление могло проводиться только на основе завершения процесса объединения русских земель, ликвидации пережитков удельной раздробленности и утверждения абсолютной власти монарха.

Наиболее мощными форпостами удельной децентрализации в стране были Старицкое княжество и Великий Новгород. Ликвидация старицкого удела была поставлена в повестку дня еще во время малолетства Ивана Грозного, когда в 1537 г. «поимали», т. е. схватили, князя Андрея Ивановича и бросили его в темницу. Князь Андрей умер в заточении. Пришедшие вскоре к власти Шуйские в 1540 г. выпустили на свободу его сына Владимира, которому был возвращен старицкий удел. С князем Владимиром Андреевичем уже в середине XVI в. в определенных кругах княжат и бояр связывались надежды на изменение правительственной политики.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Опричнина"

Книги похожие на "Опричнина" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Зимин - Опричнина"

Отзывы читателей о книге "Опричнина", комментарии и мнения людей о произведении.