Алексей Зверев - Лев Толстой

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

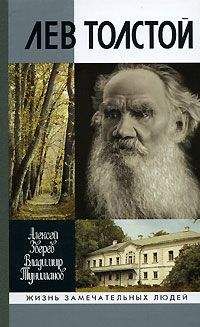

Описание книги "Лев Толстой"

Описание и краткое содержание "Лев Толстой" читать бесплатно онлайн.

Биография Льва Николаевича Толстого была задумана известным специалистом по зарубежной литературе, профессором А. М. Зверевым (1939–2003) много лет назад. Он воспринимал произведения Толстого и его философские воззрения во многом не так, как это было принято в советском литературоведении, — в каком-то смысле по-писательски более широко и полемически в сравнении с предшественниками-исследователя-ми творчества русского гения. А. М. Зверев не успел завершить свой труд. Биография Толстого дописана известным литературоведом В. А. Тунимановым (1937–2006), с которым А. М. Зверева связывала многолетняя творческая и личная дружба. Но и В. А. Туниманову, к сожалению, не суждено было дожить до ее выхода в свет. В этой книге читатель встретится с непривычным, нешаблонным представлением о феноменальной личности Толстого, оставленным нам в наследство двумя замечательными исследователями литературы.

Далеко не на все вопросы Толстой получил удовлетворительные ответы. Многие подробности стерлись в памяти современников. Это не только вопросы к корреспондентам, но и пометы для себя. Отвечать всё равно необходимо, пусть даже домысливая, сочиняя, фантазируя.

Воспользовался Толстой и другой привилегией художника — осветил внутренний мир героев, связал «диалектику души» с «диалектикой событий». Формы «сцепления» мыслей во внутренних монологах таких героев, как Пьер Безухов и Константин Левин, в этой повести были бы неуместны, выглядели бы нестерпимой фальшью. Толстой здесь редко прибегает к неразвернутым внутренним монологам, чаще вклинивает их в авторское слово (пересказ). Только в четвертой главе он счел необходимым познакомить читателя с мыслями героя, честолюбивыми и суетными: «Он представлял себе, как он с войском, которое ему дает Воронцов, пойдет на Шамиля и захватит его в плен, и отомстит ему, и как русский царь наградит его, и он опять будет управлять не только Аварией, но и всей Чечней, которая покорится ему». Потом наиб во сне упивается местью врагу, «с своими молодцами, с песнью и криком „Хаджи-Мурат идет“, летит на Шамиля и захватывает его с его женами, и слышит, как плачут и рыдают его жены». Толстой не оценивает, не «комментирует» прямо мысли и мечты героя; он их «пересказывает», делая невидимое, внутреннее зримым. Нисколько не приукрашивает и не идеализирует наиба, но бесстрастно показывает всю тщету его грез, разительное несоответствие с тем, что происходит в действительности: «Песня „Ля илла-ха“ и крики „Хаджи-Мурат идет“ и плач жен Шамиля — это были вой, плач и хохот шакалов, который разбудил его». Тоска по семье, печальные вести, получаемые от лазутчиков, вытесняют честолюбивые мечты. В последний раз они молниеносно промелькнут в голове Хаджи-Мурата ночью перед самым принятием решения, но как-то вяло и неуверенно.

Приняв авантюрное, безумное решение, Хаджи-Мурат изъял себя из сферы политических расчетов и интриг, порвал связывавшие его путы. Последнее бегство героя — возвращение к истокам, к той незамутненной поре, о которой он забыл в беспокойной, насыщенной военными походами и изменами жизни. Воспоминания детства — вот та часть прошлого героя, которую он опустил или не счел нужным рассказать Лорис-Меликову. Таким воспоминаниям, как правило, нет места в «историях»: они таятся в глубине души и, как всё сокровенное, бережно хранятся, в особенные критические мгновения всплывая на поверхность. Начиная с двадцатой главы, всё сильнее вторгается в повествование «поэзия особенной, энергической горской жизни». Первая песня — о кровомщении — исполняется, правда, в «угождение» Бутлеру, но отвечает вкусам и настроениям Хаджи-Мурата, который «всегда слушал эту песню с закрытыми глазами, и когда она кончалась протяжной, замирающей нотой, всегда по-русски говорил: „Хорош песня, умный песня“». Песня из давнего прошлого героя — напоминание о брате Османе и молочном брате, силаче Абунунцал-Хане, всё еще не отомщенных.

Сказка о соколе, завершающая XXI главу, — мрачное пророчество и поэтический переход к следующей, самой лиричной главе повести. Ночь перед побегом изображена как некое таинство, праздник жизни, вливающийся в душу воспрявшего от мучительных сомнений героя: «Как только он вышел в сени с отворенной дверью, его охватила росистая свежесть лунной ночи и ударили в уши свисты и щелканье сразу нескольких соловьев из сада…» Во время второго выхода в сени к громкому свисту и щелканью соловьев подключаются другие, приглушенные звуки: «равномерное шипение и свистение железа по камню оттачиваемого кинжала», песня о Гамзате — мелодия смерти среди пира жизни: «Ему подумалось, что это так и будет, и ему вдруг стало серьезно на душе». Вот в эту-то поэтическую ночь и вспомнились Хаджи-Мурату детство, образ и песня матери (так называемая колыбельная, автором которой, по всей видимости, является Толстой). Вспомнилась мать — не старая и сгорбленная, а молодая, красивая и сильная, носившая его пятилетнего в корзине через горы к деду, морщинистому и с седой бородой, чеканившему жилистыми руками серебро. «Вспомнился фонтан под горой, куда он, держась за шаровары матери, ходил с ней за водой. Вспомнилась худая собака, лизавшая его в лицо, и особенно запах и вкус дыма и кислого молока, когда он шел с матерью в сарай, где она доила корову и топила молоко. Вспомнилось, как мать в первый раз обрила ему голову и как в блестящем медном тазу, висевшем на стене, с удивлением увидел свою круглую синеющую головенку».

Потом он мыслями перенесся в более близкое время. Вспомнил любимого сына-красавца Юсуфа, его тонкий, длинный стан и длинные сильные руки ловкого, гибкого юноши, которого собирался ослепить Шамиль. Далее вспоминать было нечего. Надо было действовать.

Песни о Гамзате и о кровомщении («Горяча ты, пуля, и несешь ты смерть, но не ты ли была моей верной рабой? Земля черная, ты покроешь меня, но не я ли тебя конем топтал? Холодна ты, смерть, но я был твоим господином. Мое тело возьмет земля, мою душу примет небо») из фольклора переносятся в жизнь, а реальная, земная жизнь Хаджи-Мурата предстает его умирающему сознанию бессвязной, хаотичной, с головокружительной быстротой мелькающей вереницей лиц: «То он видел перед собой силача Абунунцал-Хана, как он, придерживая рукою отрубленную, висящую щеку, с кинжалом в руке бросился на врага; то видел слабого, бескровного старика Воронцова, с его хитрым белым лицом, и слышал его мягкий голос; то видел сына Юсуфа, то жену Софиат, то бледное, с рыжей бородой и прищуренными глазами, лицо врага своего Шамиля». Пестрый, разноликий хоровод, до которого ему уже нет никакого дела. Образы, промелькнувшие в голове героя, тут же погасли. Все путы и связи сами собой оборвались: «И все эти воспоминания пробегали в его воображении. Не вызывая в нем никакого чувства: ни жалости, ни злобы, ни какого-либо желания. Всё это казалось так ничтожно в сравнении с тем, что начиналось и уже началось для него». Смерть Хаджи-Мурата, как и смерть Андрея Болконского, — возвращение «к общему и вечному источнику», «пробуждение» и освобождение: еще одна вариация постоянной темы Толстого.

Здесь Толстой обычно ставил точку. Не так в «Хаджи-Мурате». Простившийся с жизнью и отрешившийся от всего земного герой по инерции продолжает двигаться, «делать начатое». Уже бездыханный, он всё еще чувствует, «что его молотком бьют по голове», и не может «понять, кто это делает и зачем». Озверевшим врагам Хаджи-Мурат представляется заговоренным от смерти. Они «топтали и резали то, что не имело уже ничего общего с ним». Кольцо повествования замыкается: последние нарастающие звуки — не торжествующие визги и веселые слова «живорезов», «охотников», собравшихся над трупом «хищника», а чистая мелодия жизни — пение соловьев, смолкнувших было во время боя. Финал симфонии, возвращающий к начальным тактам, к увертюре: «Вот эту-то смерть и напомнил мне раздавленный репей среди вспаханного поля». Краткое напоминание, размывающее границы повести, которая, можно сказать, перестает быть только «исторической», превращается в Слово о человеческой судьбе, неиссякаемых источниках жизни, о мироздании, таинственном, как «вечно прелестные, вечно изменяющиеся, играющие светом, как алмазы, снеговые горы». На последнем сюжетном витке «история» исчезает, трансформируясь в легенду. Повесть — не реалистическая хроника, а «мифологизированный эпос» (определение Харальда Блума в книге «Западный Канон»), а ее главный герой ближе всего к персонажам трагедий и хроник Шекспира. Повесть, как остроумно сказано в той же книге Блума, стала своеобразным «ироническим триумфом» драматурга над писателем, так яростно с ним враждовавшим.

Развертывание истории «вширь», создание панорамной картины жизни («поля») оказалось совершенно необходимым делом, позволившим легенде обрести реальную, осязаемую «видимость». Легенда вовсе не исчезла, пожалуй, еще поэтичнее и символичнее стала фигура Хаджи-Мурата. Толстой легендами дорожил нисколько не меньше, чем фактической стороной дела. Получив от великого князя Николая Михайловича книгу «Легенда о кончине императора Александра I в Сибири в образе старца Федора Кузьмича», Толстой, обратившийся к этому же историко-фольклорному материалу, отвечал: «исторически доказана невозможность соединения личности Александра и Кузьмича», тем не менее «легенда остается во всей своей красоте и истинности». А Толстого привлекала именно легенда об императоре и старце: «Прелестный образ».

У повести Толстого исключительно высокая репутация. Марк Алданов даже однажды сказал своему другу Бунину: «Великая русская литература кончилась на „Хаджи-Мурате“…» Людвиг Витгенштейн в ответ на слова Н. Малькольма о войне как о скучном деле выслал ему повесть Толстого, пояснив свой жест: «Надеюсь, что ты много почерпнешь из нее, потому что много в ней самой». Об авторе же книги сказал: «Это настоящий человек, у него есть право писать». Между тем он не смог дочитать роман «Воскресение» до конца и объяснил почему: «Видишь ли, когда Толстой просто повествует о чем-либо, он воздействует на меня бесконечно сильнее, чем когда он адресуется читателю. Когда он поворачивается к читателю спиной, тогда он производит наиболее сильное впечатление… Его философия представляется мне самой верной, когда она скрыта в повествовании». Иначе говоря, Витгенштейна отталкивала слишком явно присутствующая в романе «Воскресение» тенденция, мешал указующий перст автора. И гораздо больше привлекало «чистое» повествовательное искусство Толстого в «Хаджи-Мурате».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Лев Толстой"

Книги похожие на "Лев Толстой" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Зверев - Лев Толстой"

Отзывы читателей о книге "Лев Толстой", комментарии и мнения людей о произведении.