Алексей Зверев - Лев Толстой

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

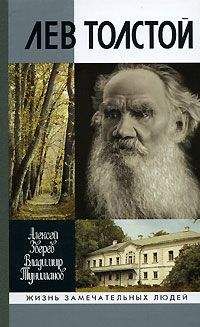

Описание книги "Лев Толстой"

Описание и краткое содержание "Лев Толстой" читать бесплатно онлайн.

Биография Льва Николаевича Толстого была задумана известным специалистом по зарубежной литературе, профессором А. М. Зверевым (1939–2003) много лет назад. Он воспринимал произведения Толстого и его философские воззрения во многом не так, как это было принято в советском литературоведении, — в каком-то смысле по-писательски более широко и полемически в сравнении с предшественниками-исследователя-ми творчества русского гения. А. М. Зверев не успел завершить свой труд. Биография Толстого дописана известным литературоведом В. А. Тунимановым (1937–2006), с которым А. М. Зверева связывала многолетняя творческая и личная дружба. Но и В. А. Туниманову, к сожалению, не суждено было дожить до ее выхода в свет. В этой книге читатель встретится с непривычным, нешаблонным представлением о феноменальной личности Толстого, оставленным нам в наследство двумя замечательными исследователями литературы.

Вот и Иван Бунин, называвший роман «Воскресение» одной из самых драгоценных книг на земле (так, во всяком случае, он высказывался в 1910 году), по словам Александра Барлаха, роптал на смертном одре, вспоминая описание церковной службы в тюрьме: «Для чего ему понадобилось включить в „Воскресение“ такие ненужные, нехудожественные страницы…» И еще раньше Бунин «предоставляет» самому Толстому высказать сожаление (да еще и с краской стыда и боли) о кощунственных страницах романа: «Да, нехорошо, нехорошо я это сделал… не надо было…» Что-то не очень верится, это ведь Бунин в книге «Освобождение Толстого» так вольно пересказывает воспоминания Лопатиной, бесспорно, не только один лишь стиль переделывая. Похоже, что логичнее говорить о поздней переоценке антицерковной позиции Толстого Буниным, эволюции его взглядов.

Но достоверными фактами, свидетельствовавшими бы о смягчении позиции Толстого по отношению к церкви и церковным обрядам в последнее десятилетие жизни, мы не располагаем. Напротив, очевидно ужесточение критики, усиление иронии, иногда переходящей в глумление. Федор Степун обращает внимание на то, что если в «Исповеди» Толстой рассказывает о своей невозможности осмыслить тайну причастия «со скорбью и болью», то в «Воскресении» господствует мстительная озлобленность. В «Исповеди» перелом описан как личная драма человека, которому «радостно было сливаться мыслями с стремлениями отцов, писавших молитвы правил… радостно было единение со всеми веровавшими и верующими» до того мгновения, когда он подошел к Царским вратам и священник заставил его повторить то, что он верит, что будет глотать то, что есть «истинное тело и кровь» Бога: «Меня резнуло по сердцу; это мало что фальшивая нота, это жестокое требование кого-то такого, который, очевидно, никогда и не знал, что такое вера». И ему стало «невыразимо больно». Тем не менее смирился, проглотил кровь и тело без кощунственного чувства, желая поверить в необходимость причастия, как действия, совершаемого «в воспоминание Христа и означающее очищение от греха и полное восприятие учения Христа». Но удар уже был нанесен, и самоуничижение со смирением не могли вернуть утраченную веру.

В «Исповеди» — живой процесс религиозных исканий. В романе — неутешительные результаты, печальный итог. В «Исповеди» — драма, боль, грусть. В романе — негодование, карикатура, изнанка обрядовой церемонии, похожей на посредственное театральное представление пьесы «Трапеза вампиров»: «Сущность богослужения состояла в том, что предполагалось, что вырезанные священником кусочки и положенные в вино, при известных манипуляциях и молитвах, превращаются в тело и кровь Бога… священник, взяв обеими руками салфетку, равномерно и плавно махал ею над блюдцем и золотой чашей. Предполагалось, что в это самое время из хлеба и вина делается тело и кровь, и потому это место богослужения было обставлено особенной торжественностью… священник, сняв салфетку с блюдца, разрезал серединный кусок вчетверо и положил его сначала в вино, а потом в рот. Предполагалось, что он съел кусочек тела Бога и выпил глоток его крови. После этого священник отдернул занавеску, отворил середние двери и, взяв в руки золоченую чашку, вышел с нею в середине двери и пригласил желающих тоже поесть тела и крови Бога, находившихся в чашке». К этому пиршеству с некоторым людоедским привкусом примкнули дети под веселое пение дьячка, извещавшего о том, что дети едят тело и пьют кровь Бога. А заключал его верховный кравчий — священник, который «унес чашку за перегородку и, допив там всю находившуюся в чашке кровь, и съев все кусочки тела Бога, старательно обсосав усы и вытерев рот и чашку, в самом веселом расположении духа, поскрипывая тонкими подошвами опойковых сапог, бодрыми шагами вышел из-за перегородки». Так весело и обстоятельно съели Бога и выпили с энтузиазмом его кровь в романе Толстого.

В одной из редакций романа Толстой хотел прибегнуть к своему излюбленному приему и показать богослужение глазами ребенка, естественно, плохо осведомленного о религиозных обрядах. Создал законченную, динамичную, с рельефно выписанными деталями сцену: «Финашка, во всё время службы стоя рядом с другими двумя шедшими за родителями в ссылку детьми, держал себя очень исправно. Если он и ошибался иногда, не кланяясь, когда это было нужно, то он выкупал это тем, что после этого крестился, встряхивая волосами, и кланялся в землю иногда так долго, что соревновавший ему в этом мальчик прекращал поклоны, а он всё кланялся, с самодовольством, в то время как он лежал на земле, поглядывая на них сбоку. Понравились ему особенно два места в службе, то, когда молились коленопреклоненно за царя и он спокойно мог сидеть на пятках, и еще то, когда ему, хотя и немножко слишком глубоко, всунули в рот ложку с воображаемым телом и кровью, которые оказались очень вкусны. Когда же начался акафист, напряжение усердия Финашки совершенно ослабло. Он стал было на колени, но потом совсем забыл о том, что от него требовалось, и сел боком, а потом, находясь очень близко от священника, заинтересовался вопросом о том, крепко ли держится галун на конце ризы и составляет ли он отдельный предмет или нет. Он подполз к священнику и пальцами стал исследовать интересовавший его вопрос. К сожалению, надзиратель увидал это и тотчас же восстановил порядок». Толстой удалил эту сцену. Возможно, потому, что от частого употребления прием превратился в клише. Но скорее всего потому, что картина богослужения в тюремной церкви была панорамной и исключала индивидуальные оттенки. Это обобщение, и обобщение, принадлежащее одному человеку — всё видящему, всё слышащему, всё знающему автору, стремящемуся показать ложь, фальшь, примитивный обман ритуального представления. И не только в неприятии евхаристии тут дело. Отвергаются все догматы и обряды, все чудеса и христианские предания. Священное Писание предстает собранием нелепых сказок, легенд. Нелепость подчеркивается и высмеивается. Ирония затрагивает уже не те или иные обряды, а всю священную историю: «Хор торжественно запел, что очень хорошо прославлять родившую Христа без нарушения девства девицу Марию, которая удостоена за это большей чести, чем какие-то херувимы, и большей славы, чем какие-то серафимы».

Религия не только обслуживает власть, желая в молитвах преимущественно благоденствия государю императору и его семейству, но и самым нелепым образом запугивает и обещает всевозможные, довольно странные дары, объявляя, «что тот, кто не поверит, погибнет, кто же поверит и будет креститься, будет спасен и, кроме того, будет изгонять бесов, будет излечивать людей от болезни наложением на них рук, будет говорить новыми языками, будет брать змей, и если выпьет яд, то не умрет, и останется здоровым». Вышучивается язык церкви — разные славянские, сами по себе мало понятные, а еще менее от быстрого чтения и пения понятные молитвы, читаемые странными и фальшивыми голосами, какая-то косноязычная абракадабра с бесконечными повторениями слов «Иисусе» и «помилуй мя». И в отличие от картины пасхальной службы в «Мертвом доме» Достоевского, в романе Толстого нет и намека на какое-то раскаяние или умиление, религиозное переживание в серой толпе арестантов: они или, как по команде, падали и поднимались, встряхивая оставшимися на половине головы волосами и гремя кандалами, или, напирая, переругивались шепотом, устремлялись к кресту и руке священника, совавшего их в рот, а то и нос напиравшим. Вот на этой «рукоприкладной» сценке, иронизирует автор, и «кончилось христианское богослужение, совершаемое для утешения и назидания заблудших братьев».

Не закончил еще звучать только голос автора, подводящего итоги и выносящего свой приговор службе. В следующей главе Толстой решительно отделяет себя от тех, кто присутствовал на богослужении, и высказывает прямо свое отношение к тому, что провозглашалось и делалось в церкви и что воспринималось всеми как нечто само собой разумеющееся и необходимое, не подлежащее обсуждению и критике, принимаемое на «веру». Толстой стремится показать различие между верой церковной и той, которую он считает истинной, искаженной учением церкви: «Никому из присутствующих… не приходило в голову, что тот самый Иисус, имя которого со свистом такое бесчисленное число раз повторял священник, всякими странными словами восхваляя его, запретил именно всё то, что делалось здесь; запретил не только такое бессмысленное многоглаголание и кощунственное волхвование священников-учителей над хлебом и вином, но самым определенным образом запретил одним людям называть учителями других людей, запретил молитвы в храмах, а велел молиться каждому в уединении, запретил самые храмы, сказав, что пришел разрушить их и что молиться надо не в храмах, а в духе и истине; главное же, запретил не только судить людей и держать их в заточении, мучить, позорить, казнить, как это делалось здесь, а запретил всякое насилие над людьми, сказав, что он пришел выпустить плененных на свободу».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Лев Толстой"

Книги похожие на "Лев Толстой" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Зверев - Лев Толстой"

Отзывы читателей о книге "Лев Толстой", комментарии и мнения людей о произведении.