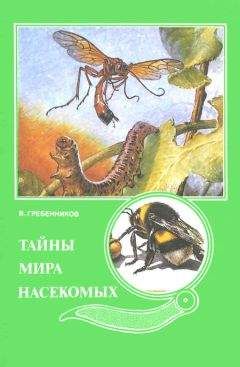

Виктор Гребенников - Тайны мира насекомых

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Тайны мира насекомых"

Описание и краткое содержание "Тайны мира насекомых" читать бесплатно онлайн.

В увлекательной форме автор знакомит юных читателей с полным тайн и загадок миром насекомых.

Рисунки автора.

Изучением жизни шмелей я увлекся случайно. Мне предложили как-то проиллюстрировать книгу о шмелях известного писателя-энтомолога И.А. Халифмана «Трубачи играют сбор». До этого о мохнатых натурщиках я имел довольно общее представление, но с первого же дня работы с живыми шмелями мне очень полюбились эти красивые насекомые. Высокоразвитый интеллект и необыкновенная гибкость инстинктов шмелей делают их очень благодарными объектами для этологических (этология — наука о поведении животных) исследований.

Меня привлекает и такая картина (пусть меня простит строгий читатель, ведь я художник): клумбы с цветами в центре города, а на цветах крупные яркие бархатистые шмели. По-моему, это не только красиво: маленькая частица почти забытой многими дикой природы, кусочек такой далекой теперь от городского жителя лесной жизни.

Тщательное изучение шмелей очень нужно еще и потому, что число их в природе за последние годы заметно убавилось, особенно в зоне интенсивного земледелия, и вопрос охраны шмелей — этих важнейших опылителей растений — уже стал злободневным.

У шмелей длинный хоботок, приспособленный для цветков с длинным узким венчиком. Медоносная же пчела из-за своего короткого хоботка посещает клевер далеко не всегда, особенно при низком стоянии нектара в цветочных трубках клевера. А шмели работают на клевере в 3–5 раз быстрее домашних пчел, совершая перекрестное опыление этой ценнейшей кормовой культуры и надежно обеспечивая завязывание семян. Но именно из-за недостатка природных опылителей урожаи семян клевера во многих местностях становятся недопустимо низкими. Отлично работают они и на люцерне.

Еще в 1948 году профессор А.Н. Мельниченко говорил: «Необходимо соблюдать и совершенствовать простейшие меры охраны шмелей. Запрещая разорение шмелиных гнезд, необходимо повсеместно организовать лесные заказники, на территории которых шмели будут кормиться весной и летом и где многие из них будут устраивать гнезда. Организация в пределах каждого колхоза и совхоза хотя бы небольших лесных заказников диктуется и более широкими задачами — создания полезащитных и водоохранных лесных насаждений».

Отстоим мы или нет хотя бы эти сравнительно крохотные кусочки естественной природы для полезных насекомых? Надо, очень надо отстоять. Не позволять кое-где пасти скот, не давать местами косить траву, не пахать вплотную к лесу. Все эти полянки, опушки, луговинки, колки уже стали во многих местах последним прибежищем многих представителей нашей флоры и фауны.

Шмелям я посвятил много лет своей жизни. Увидено, пережито, сделано, открыто, написано столько, что в этой книге не хватит места — нужен толстый том, да не один. Главное же — разработаны надежные способы массового разведения шмелей и применение их на полях клевера как опылителей: урожаи семян мои шмели увеличивали вдвое. Подробно я описал это в книге «Шмели — опылители клевера» (Россельхозиздат, 1984), где, кроме инструкций по шмелеводству, есть основные сведения о биологии шмелиной семьи, о многочисленных вратах и «нахлебниках» шмелей, там же даны советы по устройству заказников и микрозаповедников для насекомых-опылителей. Хотя книжечка эта считается научно-производственной, предназначенной для агрономов, я писал ее так, чтобы она была понятной даже ребятам. Жаль только вот, что она вышла крохотным тиражом — 6 тысяч книжек на всю страну. Так что, если вы не найдете ее в своем поселке или городе, попросите библиотекарей — пусть ее закажут для вас на время по межбиблиотечному абонементу.

Очень я рад тому, что моя многолетняя «шмелеагитация» достигла-таки цели: многие тогдашние школьники и студенты — теперь заправские практики-шмелеводы или ученые-шмелеводы в разных концах страны.

Уж очень это интересное дело — можете мне поверить.

КЛЮЧ ОТ ЦВЕТКА ЛЮЦЕРНЫ

Ни мне, ни Сергею, ни дочери Оле (они теперь у меня тоже биологи и тоже художники) не забыть два лета — 1983 и 1984 годов. Совсем небольшой колочек под Новосибирском, в нем — простецкий навес от дождя, у края — сооружения для насекомых нашей конструкции (о них — чуть ниже), все это обнесено аккуратной оградкой, на столбиках которой ярко натрафаречено: «Не входить: пчелы!» К югу от пчелопитомника — так мы его назвали — большое поле, пестреющее густыми кистями цветов: белыми, желтыми, голубыми, лиловыми: это — люцерна. К востоку — массив цветущего эспарцета: ярко-розовые волны уходящего в далекое марево сказочного моря. Над полями порхают бабочки, гудит и звенит множество шмелей и пчел — серых, рыжих, продолговатых, почти круглых, больших и совсем — с муравья — крохотных.

Жарит полуденное солнце. Высоко в небе на недвижных крыльях парит широкими кругами канюк. Над полями плывут невидимыми, но приторно-густыми облаками ароматы цветущих растений. В знойных травах стрекочут неумолчные кузнечики. А мы втроем, вооружившись фотоаппаратами, «охотимся», каждый за своим сюжетом — очень нужным для дела и в то же время захватывающе интересным.

Я, например, стою на коленях на луговинке, что внутри колка, и, нацелившись видоискателем на лист земляники, терпеливо жду. Листик не простой: кто-то с краю вырезал очень аккуратные и одинаковые овалы, и один кружочек поменьше — тоже очень правильный. Меня немилосердно едят комары, струйки пота норовят забраться в глаза. Но вот в поле зрения появилась серая пчелка, села на лист, нашла еще нетронутое место и, быстро-быстро работая жвалами, выстригает из листика овал. Я хорошо вижу, как, задрав конец брюшка, пчелка ведет им по внутренней поверхности вырезки: это чтоб не нарушить размер. Быстро взводя затвор, щелкаю кадр за кадром.

Секунд через восемь работа закончена: овальчик вырезан, насекомое, держащее его всеми шестью лапками, падает вниз (а я едва успеваю нажать затвор), но тут же взмывает вверх и летит в сторону наших устройств, краснеющих за леском.

Здесь — Сергей, тоже с фотоаппаратом. Он навел его на концы бумажных трубок — великое множество их упаковано нами в круглые обоймы, которые вложены в большие треугольные укрытия. Здесь — гудение и толчея: сотни таких же пчелок то вылезают из трубок и уносятся вдаль, то затаскивают в них зеленые овальчики и кружки, то влезают в леток без листа, но с необычным грузом на брюшке: весь низ его облеплен желтой, белой, а то и лиловой цветочной пыльцой. Проверив что-то в глубине трубки, пчела выползает, разворачивается и снова исчезает в туннеле — уже брюшком вперед. Через четверть минуты низ брюшка чист, и неутомимая труженица снова уносится вдаль... Эти интереснейшие картины Сергей также едва успевает запечатлевать на фотопленке.

У Оли работа сегодня потруднее. Нужно хорошо отснять моменты работы пчел-листорезов на цветках люцерны, когда они собирают на них пыльцу — корм для своих личинок. Пчелка на каждом цветке задерживается лишь какие-то секунды: сядет, подастся вперед (а ты успей поймать ее в кадр, навести резкость, установить диафрагму!), и тут вдруг происходит нечто вроде взрыва: цветочек, как-то резко извернувшись и изменив форму, выстреливает маленьким облачком пыльцы: пчеле, однако ж, это явно правится, и она летит к другой люцерновой кисти с еще нетронутыми цветками...

Пчелки этого вида называются по-латыни Мегахиле ротундата, приходясь отдаленными родственниками медоносной пчеле. Вообще семейство мегахилид большое: тут и пчелы-листорезы множества видов, пчелы-шерстобиты, пчелы-смолевщицы... Есть мегахилы очень крупные: однажды мы «воспитали» большую колонию почти двухсантиметровых пчел-листорезов вида Мегахиле бомбицина специально для наблюдения их поведения во время солнечного затмения 1981 года — это небесное событие их так потрясло, что они его помнили по меньшей мере сутки. Гнездились они у нас в чурбачках, вдоль которых были насверлены сотни туннелей 9-миллиметровой ширины, «пчелоград» этот занимал всю южную стенку полевого домика в микрозаказнике под Новосибирском.

Вообще мегахилы занимают для гнезд готовые полости такого диаметра, какой нужен для данного их вида. В природе это — ходы жуков-древогрызов, норки дождевых червей, полые стебли растений (есть в Сибири вид мегахил, гнездящихся на огородах внутри цветоносных стеблей лука!). Найдя подходящую полость, самка мегахилы делает в дальнем ее конце ячейку из нескольких овальных кусочков листьев, вырезанных ею из различных растений, доставленных в гнездо и склеенных. Получается дивно сработанный зеленый упругий стаканчик. Затем летит к цветкам, богатым пыльцой — сложноцветным, крупным бобовым — загружает цветнем специальную «широкозахватную» щетку, закрывающую весь низ брюшка (вспомним, медоносные пчелы и шмели носят пыльцу только на «корзиночках» задних ног). В зеленой ячейке мегахила быстро освобождается от пряного груза, летит за следующей порцией, и через час-другой ячейка заполнена душистым цветнем.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Тайны мира насекомых"

Книги похожие на "Тайны мира насекомых" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктор Гребенников - Тайны мира насекомых"

Отзывы читателей о книге "Тайны мира насекомых", комментарии и мнения людей о произведении.