Александр Бабореко - Бунин. Жизнеописание

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Бунин. Жизнеописание"

Описание и краткое содержание "Бунин. Жизнеописание" читать бесплатно онлайн.

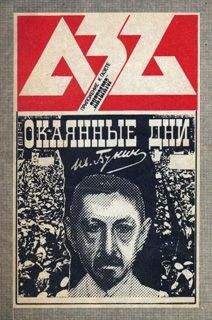

Жизнь и творчество Ивана Алексеевича Бунина, продолжателя классической пушкинской традиции в русской литературе, лауреата Нобелевской премии, человека, вместе с Россией пережившего «окаянные дни» октябрьского переворота, а затем полжизни прожившего на чужбине и похороненного в Сен-Женевьев-де-Буа, где упокоились многие наши достойные соотечественники, продолжают волновать умы и сердца читателей. Произведениями Бунина зачитываются люди всех возрастов и национальностей, его творчество стало эталонным для многих современных писателей, а характер и личная жизнь и в наши дни остаются темой многочисленных спекуляций.

Александр Кузьмич Бабореко — известный исследователь жизни и творчества Ивана Алексеевича Бунина. За несколько десятков лет плодотворной работы он собрал огромный свод малоизвестных и архивных документов, писем, дневников и воспоминаний, которые, несомненно, помогут читателям лучше понять этого великого писателя и человека.

Беседуя с Пушешниковым о войне, Бунин говорил: «Я — писатель, а какое значение имеет мой голос? Совершенно никакого. Говорят все эти Брианы, Милюковы, а мы ровно ничего не значим. Миллионы народа они гонят на убой, а мы можем только возмущаться, не больше. Древнее рабство? Сейчас рабство такое, по сравнению с которым древнее рабство — сущий пустяк» [702].

Бунин писал в дневнике 21 марта 1916 года: «Чириков „верит в русский народ!“. В газетах та же ложь — восхваление доблестей русского народа, его способностей к организации. Все это очень взволновало. „Народ, народ!“ А сами понятия не имеют (да и не хотят иметь) о нем. И что они сделали для него, этого действительно несчастного народа?»

Эта запись была вызвана статьей писателя Е. Н. Чирикова «При свете здравого смысла» (Современный мир, 1916, № 2), направленной против статьи критика Д. Л. Тальникова «При свете культуры (Чехов, Бунин, С. Подъячев, Ив. Вольный)» в журнале «Летопись» (1916, № 1). Чириков обвинил Тальникова, благожелательно отозвавшегося о повести Бунина «Деревня», в искаженном освещении жизни русского народа и слепом подражании Горькому.

Бунин приводит в дневнике (22 марта) запись Н. А. Пушешникова: «Иван Алексеевич статьей Чирикова и газетами так взволнован, что до поздней ночи, уже сидя и ежеминутно куря в постели, говорил:

— Нет, с какой стати он так его оскорбляет? <…> Ах, эти русские интеллигенты, этот ненавистный мне тип! Все эти Короленки, Чириковы, Златовратские! Все эти защитники народа, о котором они понятия не имеют, о котором слова не дают сказать <…> Подлинный народ, мужики, „чистые, святые, богоносцы, труженики и молчальники“. Хвостов, Горемыкин, городовой это не народ. Почему? А все эти начальники станций, телеграфисты, купцы, которые сейчас так безбожно грабят и разбойничают, что же это — тоже не народ? Народ-то это одни мужики? Нет. <…> Ведь вот газеты! До какой степени они изолгались перед русским обществом. И все это делает русская интеллигенция. А попробуйте что-нибудь сказать о недостатках ее! Как? Интеллигенция, которая вынесла на своих плечах то-то и то-то и т. д. О каком же здесь можно думать исправлении недостатков, о какой правде писать, когда всюду ложь! Нет, вот бы кому рты разорвать! Всем этим Михайловским, Златовратским, Короленкам, Чириковым!.. А то: „мирские устои“, „хоровое начало“, „как мир-батюшка скажет“, „Русь тем и крепка, что своими устоями“ и т. д. Все подлые фразы!» [703]

Бывал Бунин и на мужицких сходках. Беседовал с крестьянами в Глотове, в Казаковке, в Осиновых Дворах, вел споры о том, что было злободневно: о разделе помещичьей земли, о войне. У некоторых, пишет в дневнике Бунин, настоящий сумбур в голове.

В современной литературе возмущали его бесшабашное обращение со словом бездарных авторов и понижение читательского вкуса. 8 апреля 1916 года он записал в дневнике: «Никогда в русской литературе не было ничего подобного. Прежде за одну ошибку, за один неверный звук трепали по всем журналам. И никогда прежде русская публика не смотрела на литературу такими равнодушными глазами. Совершенно одинаково она восхищается и Фра Беато Анджелико (Фра Джованни да Фьезоле, прозванного Беато Анджелико. — А. Б.) и Барыбой Городецкого» [704].

Восьмого апреля Бунин уехал из Глотова в Москву, а числа десятого — в Петроград.

Тринадцатого апреля состоялся вечер, посвященный Бунину, в Александровском зале городской думы в Петрограде под председательством профессора Ф. Ф. Зелинского, со вступительным словом П. С. Когана. Бунин читал «Песнь о гоце» и «Братья». В этот день П. С. Коган писал: «Сегодня праздник для всех ценителей поэзии»; Бунин «принадлежит к числу тех редких писателей, каждое произведение которого представляет шаг вперед по сравнению с предшествующим» [705].

Из Петрограда Бунин вернулся в Москву, а затем отправился в Одессу, где был уже 25 апреля, и прожил здесь почти месяц.

Он писал 24 мая 1916 года Черемному: «Дня четыре тому назад я, после сорокадневного отсутствия, возвратился в Глотово» [706]. Юлий Алексеевич и Вера Николаевна вскоре также приехали в деревню. Бунин прожил здесь, правда, небезвыездно, до конца 1916 года: иногда охотился вместе с Н. А. Пушешниковым, ходил с ним в близлежащие деревни, с которыми многое у него было связано с самого детства.

Бунин любил бывать у крестьян, разговаривать с ними.

Однажды «зашли в избу к Пальчиковым, — пишет в дневнике Пушешников. — Воздух в избе теплый, вонючий. Две, уже больших, свиньи. У окна сидит девка в шерстяном платке. Старуха дала нам прочесть письмо своего сына, попавшего в плен к немцам. Дорогой Иван Алексеевич говорил, что для потомства нужно было сохранить избу в том самом виде, как она есть, ибо через сто лет никто не будет в состоянии представить себе жилище, в котором жил русский крестьянин в двадцатом веке» [707].

В июле Бунин написал рассказ «Аглая».

В 1931 году он прочитал этот рассказ Г. Н. Кузнецовой и потом говорил ей: «Вот видят во мне только того, кто написал „Деревню“!.. А ведь и это я! И это во мне есть! Ведь я сам русский, и во мне есть и то и это. А как это написано! Сколько тут разнообразных, редко употребляемых слов и как соблюден пейзаж хотя бы северной (и иконописной) Руси: эти сосны, песок, ее желтый платок, длинность — я несколько раз упоминаю ее — сложения Аглаи, эта длиннорукость… Ее сестра — обычная, а сама она уже вот какая, синеглазая, белоликая, тихая, длиннорукая, — это уже вырождение. А перечисление русских святых! А этот, что бабам повстречался, — как выдуман! В котелке, и с завязанными глазами! Ведь бес! Слишком много видел! „Утешил, что истлеют у нее только уста!“ — ведь какое жестокое утешение, страшное! И вот никто этого не понял! Оттого, что „Деревня“ — роман, все завопили! А в Аглае прелести и не заметили! Как обидно умирать, когда все, что душа несла, выполняла — никем не понято, не оценено по-настоящему! И ведь сколько тут разнообразия, сколько разных ритмов, складов разных! Я ведь чуть где побывал, нюхнул — сейчас дух страны, народа почуял. Вот я взглянул на Бессарабию — вот и „Песня о гоце“. Вот и там все правильно, и слова, и тон, лад».

Тогда же, в 1916 году, он написал «Сны Чанга» — повествование о капитане, пережившем трагедию любви и мучительное одиночество, и о собаке Чанге, ставшей его другом.

Сохранилось два черновых автографа этого рассказа. Оба они озаглавлены: «Про одну собаку».

В черновой рукописи значительно полнее, чем в окончательной редакции рассказа, даны и авторские характеристики, и обличительные речи капитана. Например, приведенный ниже отрывок из черновика не вошел в окончательный текст рассказа:

«…Пойдут в кофейню, битком набитую людьми, вся жизнь которых, бессмысленная в своей тревожной деятельности, поглощена сиденьем по кофейням в непрестанном ожидании биржевых слухов и самой биржей, подлой и низкой игрой которой они, совместно с тысячами других таких же людей (зачеркнуто; негодяев), опутали весь мир и изменили самое лицо земли. А из кофейни отправятся обедать в ресторан, куда стекаются жулики, проститутки, мелкие и крупные, но одинаково невежественные, недобросовестные к своему делу и ненавидящие его чиновники — словом, представители того высшего отребья человечества, из которого и состоит почти все человечество, если не считать миллионы тех вьючных животных, что от сотворения мира и, кажется, до скончания веков покорены этим человечеством.

И в греческом ресторане капитан, художник и Чанг просидят очень долго — до поздней ночи. Будут они напиваться все хмельнее, и скажет капитан много злых и горьких истин. Ха! — скажет он, — люди! Ты посмотри кругом и вспомни тех, что видели мы с тобой в пивной, в кофейне! Какие скотские лица, какая низость интересов и вкусов — какая свирепая бессердечность и друг к другу, и к тем несметным, — людям и животным, — что служат им, что устрояют их низкую жизнь! Рабство, войны, убийства, казни, чуть не доисторическая нищета угнетенных, забитых и бесправных, тех, что расстреливают тысячами за один крик о прибавке лишнего куска хлеба, грубая и бессмысленная роскошь, отвратные в своем даже внешнем безобразии и в своей тесноте города, стоящие на гигантских клоаках, в дыму и непрестанном грохоте… Друг мой, скажет капитан, я видел весь земной шар, и он везде таков! Но оставим это, — тут всего не перечислишь и не расскажешь» [708].

Бунин отлучался из Москвы в Петроград, вероятно, побывал в Одессе, 23 мая, по пути в деревню, был в Ельце, а 25 мая уже «приехал в Глотово» (письмо Нилусу).

Лето и осень он жил в деревне. В дневнике писал:

«Душевная и умственная тупость, слабость, литературное бесплодие все продолжается. Уж как давно я великий мученик, нечто вроде человека, сходящего с ума от импотенции. Смертельно устал, — опять-таки уж очень давно, — и все не сдаюсь. Должно быть, большую роль сыграла тут война, — какое великое душевное разочарование принесла она мне! — 24 уехала Вера…»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Бунин. Жизнеописание"

Книги похожие на "Бунин. Жизнеописание" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Бабореко - Бунин. Жизнеописание"

Отзывы читателей о книге "Бунин. Жизнеописание", комментарии и мнения людей о произведении.