Александр Бабореко - Бунин. Жизнеописание

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Бунин. Жизнеописание"

Описание и краткое содержание "Бунин. Жизнеописание" читать бесплатно онлайн.

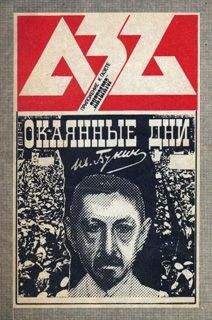

Жизнь и творчество Ивана Алексеевича Бунина, продолжателя классической пушкинской традиции в русской литературе, лауреата Нобелевской премии, человека, вместе с Россией пережившего «окаянные дни» октябрьского переворота, а затем полжизни прожившего на чужбине и похороненного в Сен-Женевьев-де-Буа, где упокоились многие наши достойные соотечественники, продолжают волновать умы и сердца читателей. Произведениями Бунина зачитываются люди всех возрастов и национальностей, его творчество стало эталонным для многих современных писателей, а характер и личная жизнь и в наши дни остаются темой многочисленных спекуляций.

Александр Кузьмич Бабореко — известный исследователь жизни и творчества Ивана Алексеевича Бунина. За несколько десятков лет плодотворной работы он собрал огромный свод малоизвестных и архивных документов, писем, дневников и воспоминаний, которые, несомненно, помогут читателям лучше понять этого великого писателя и человека.

Шестого октября 1913 года отмечался юбилей газеты «Русские ведомости».

Выступавшие на юбилее в «Литературно-художественном кружке» ораторы говорили об усилении реакции и о «последних судорогах умирающего строя». Со страстной речью выступил Бунин [641]. Представитель полиции закрыл собрание и предложил разойтись с банкета. В общей толпе, окружившей пристава (Строева), у Бунина произошел с ним следующий диалог:

«— Позвольте мне допить бутылку вина.

— С кем имею честь говорить? — спрашивает пристав.

Бунин вынимает визитную карточку:

— Почетный академик императорской Академии наук Иван Алексеевич Бунин.

Представителю полиции в это время показалось, что Бунин дернул его за рукав, хотя при такой давке, которая была около Строева, трудно было не задеть его.

— Не угодно ли вам следовать за мной? — предложил Строев.

— Нет, вы следуйте за мной, — ответил Бунин.

Строев идет докладывать об инциденте по телефону градоначальнику и возвращается с двумя помощниками пристава и околоточным надзирателем.

Бунину предлагается отправиться в отдельный кабинет для составления протокола…» [642] Свидетель — академик Овсянико-Куликовский.

Бунин отказался подписать протокол, дело затянулось, и только в пятом часу утра он уехал домой. Протокол по «делу И. А. Бунина» был направлен в суд, который, однако, не состоялся. В Государственной думе был сделан запрос о нарушении закона закрытием собрания на юбилее «Русских ведомостей».

В своей речи на юбилее Бунин говорил об упадке литературы и понижении литературных вкусов со времени расцвета в ней декадентских течений. «Исчезли, — сказал он, — драгоценнейшие черты русской литературы: глубина, серьезность, простота, непосредственность, благородство, прямота — и морем разлилась вульгарность, надуманность, лукавство, хвастовство, фатовство, дурной тон, напыщенный и неизменно фальшивый. Испорчен русский язык…» «За последние годы, продолжает он, публика и писатели были свидетелями „невероятного количества школ, направлений, настроений, призывов, буйных слав и падений“, — пережили и декаданс, и символизм, и неонатурализм, и порнографию — называвшуюся разрешением „проблемы пола“, и богоборчество, и мифотворчество, и какой-то мистический анархизм, и Диониса, и Аполлона, и „пролеты в вечность“, и садизм, и снобизм, и „приятие мира“, и неприятие мира, и лубочные подделки под русский стиль, и адамизм, и акмеизм… Это ли не Вальпургиева ночь!».

В «Одесском листке» отмечалось, что Бунин намекал на Л. Андреева, Мережковского, Гиппиус, «получил свой удар и Арцыбашев наравне с Вербицкой» [643].

Аудитория, как определил Бунин — «цвет русской интеллигенции, съехавшейся со всех концов России», прерывала его выступление бурными аплодисментами.

Речь вызвала многие полемические враждебные отклики в печати. С. А. Ауслендер назвал выступление Бунина «огульной хулой литературной современности» [644] и защищал писателей-модернистов. Обрушились на Бунина Бальмонт, Арцыбашев, Балтрушайтис. В ответ на их выступления Бунин в интервью корреспонденту газеты «Голос Москвы» опроверг и остроумно высмеял их доводы в защиту декадентства и их нападки на него [645].

Современники отмечали, что целым событием явилась речь Бунина, «с его страстным отрицанием дутого модернизма и саморекламирующейся бездарности. Слово, сказанное Буниным, надо было сказать давно. Но что именно теперь и так оно было сказано, — тоже чрезвычайно хорошо… В речи Бунина мы наконец встретились с накопившимся чувством…» [646]. Эта «реабилитация здравого смысла от наскоков преходящей моды была как нельзя более у места» [647].

О тех временах И. Соколов-Микитов пишет в своих воспоминаниях:

«Запоем читали Леонида Андреева, писавшего „страшные“ рассказы и пьесы. В ходу был арцыбашевский „Санин“, зачитывались писателями модными, нарасхват шли романы Вербицкой, Нагродской. Читали Ницше, других модных философов.

Времена были нездоровые, нередко стрелялась молодежь. Шумели декаденты и символисты. Литературный Петербург соперничал с Москвою. Студенты и курсистки сходили с ума, слушая Бальмонта, Белого, Брюсова. Уже появлялись одетые в желтые кофты футуристы и даже „ничевоки“. При переполненных залах пел свои стихи Игорь Северянин, нарядно одетый ломавшийся человек. Некоторые писатели открыто проповедовали содомский грех, бесцеремонно величали себя гениями, умело, впрочем, устраивая свои житейские дела и делишки. На художественных вернисажах выставлялись картины „кубистов“ и прочих „истов“, мало чем отличавшиеся от произведений современных „абстракционистов“».

В это печальное и больное время духовного распада, предшествовавшего трагедии Первой мировой войны, лишь отдельные писатели продолжали идти прямым пушкинским путем. Одним из этих писателей был Бунин.

В речи на юбилее газеты «Русские ведомости» он говорил о падении художественных вкусов, о торжествующей пошлости. «Все можно опошлить, даже само солнце!» — так сказал с горечью Бунин [648].

Для «новых поэтов», — как Бунин называл символистов, декадентов, акмеистов, футуристов и т. д., — он был чужим, как бы принадлежащим к отжившему времени, с его будто бы устарелыми традициями, — писателем, обращенным в прошлое.

Так оценивал книги его стихов вождь символистов Брюсов. В этом кругу поэтов, входивших в моду, считалось, что реализм предшествующей эпохи, к которой они относили Бунина, изжил себя и сводится к «протокольному описанию» [649] действительности.

«Бесцеремонно величал себя гением» Северянин, называл себя «новым Пушкиным и сверх-Пушкиным» [650]:

Я — гений, Игорь Северянин,

Своей победой упоен.

В тоне самоупоения и самовозвеличения писали Ф. К. Сологуб — автор стихов «Литургия Мне» и К. Д. Бальмонт, именовавший себя «сыном солнца», «чародеем стиха», а Пушкина и всех прежних поэтов — своими «предтечами» [651].

Я — изысканность русской медлительной речи,

Предо мною другие поэты — предтечи,

Я впервые открыл в этой речи уклоны,

Перепевные, гневные, нежные звоны.

В кружках, где, как писал А. Белый, «едко издевались» [652] над Буниным, декларировалась приверженность той «литературной революции» (слова Бунина), которая началась в 1890-е годы с появлением символистов и декадентов, когда Брюсов — задолго еще до футуристов — провозгласил на своих журфиксах: «Долой все старое!»

Подобных же лозунгов придерживались и «Аргонавты» — поэты-символисты, уже самым наименованием своего кружка как бы указывавшие на то, что они — открыватели чего-то нового в литературе, необыкновенного, подобно героям древнегреческого мифа, отважно плававшим на корабле «Арго» в Колхиду за золотым руном, охранявшимся драконом.

А. Белый, главная — и единственно крупная — фигура среди «Аргонавтов», написавший стихи «Золотое руно», говорит, что это были «полуистерзанные бытом юноши, процарапывающиеся сквозь тяжелые арбатские камни и устраивающие мировые культурные революции с надеждой перестроить в три года Москву; а за ней — всю вселенную» [653].

В Петербурге прибежищем модернизма были «Бродячая собака» и «Привал комедиантов» — куда иногда заглядывал и Бунин, — но не для чтения стихов и не для споров, — его можно было видеть там держащимся отчужденно, демонстративно молчавшим.

Здесь он мог слышать «очень популярные» в петербургских кружках песенки поэта-символиста (а позднее — и акмеиста) М. А. Кузмина, которые, как пишет в своих воспоминаниях художник М. В. Добужинский, «с большим тогда, казалось, шармом исполняла в „Бродячей собаке“ маленькая Каза Роза. Самым любимым было „Дитя, не гонися весною за розой“. Поэзия Кузмина отвечала многим уклонам тогдашних настроений и была поэтому необыкновенно современной. Дразнил и тайный и явный ее эротизм. В этом был ее успех, впрочем довольно дешевый» [654].

Бунина возмущали писатели, которые не чужды были богеме — как он говорил, «не вылезали из „Медведей“ и „Бродячих собак“» или, по его выражению, из «гнуснейшего кабака» — «Музыкальной табакерки».

Двадцать седьмого октября 1913 года Бунин участвовал в чествовании И. Е. Репина, по случаю реставрации его знаменитой картины «Иван Грозный», которая была испорчена душевнобольным посетителем Третьяковской галереи. На собрании художников и литераторов в гостинице «Княжий двор» выступил Бунин [655]. Вечером следующего дня он присутствовал на банкете в «Праге», которым закончилось чествование Репина [656].

В первых числах ноября, чувствуя себя крайне усталым, Бунин отправился на юг, в Кисловодск, месяца на полтора. Но в Кисловодске он простудился и 15 ноября возвратился в Москву. В «Кружке» читал «Чашу жизни».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Бунин. Жизнеописание"

Книги похожие на "Бунин. Жизнеописание" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Бабореко - Бунин. Жизнеописание"

Отзывы читателей о книге "Бунин. Жизнеописание", комментарии и мнения людей о произведении.