Валерия Пустовая - Матрица бунта

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Матрица бунта"

Описание и краткое содержание "Матрица бунта" читать бесплатно онлайн.

Сборник статей, посвящённых литературному процессу, новым книгам и молодым, многообещающим авторам. В галерее литературных портретов Валерии Пустовой — Виктор Пелевин, Андрей Аствацатуров, Слава Сэ, Сергей Шаргунов, Марта Кетро, Елена Крюкова, Дмитрий Данилов, Роман Сенчин, Владимир Мартынов, Олег Павлов, Дмитрий Быков, Александр Иличевский, Захар Прилепин, Павел Крусанов, Дмитрий Орехов, Илья Кочергин, Дмитрий Глуховский, Людмила Петрушевская, Виктор Ерофеев, Ольга Славникова и другие писатели.

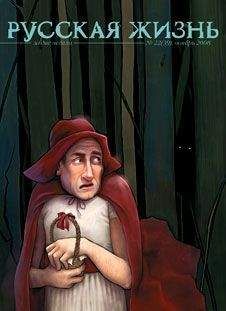

Новаторская сказка — попытка выйти к более архаичным пластам коллективного сознания, чем те, с которыми предлагает взаимодействовать олитературенная память жанра. Сказка вспоминает свои исторические корни, переворачивая вектор своей истории как профанной деконструкции мифа. Поэтому восстановление сказочного двоемирия у Старобинец и Боровикова — это акт постижения мифологических оппозиций как полюсов мирового целого. Частному сюжету сказки при этом сообщается космический масштаб: антиутопия цивилизации, отпавшей от инобытия, приводит авторов к эсхатологии как антиутопии земного времени мира. Таким образом, сказка вновь оказывается способной переживать пограничье.

От элемента к цельности — такая трансформация сказки призвана выправить разорванность, рассеянность постмифологического сознания. Канон обретает глубину дыхания, канонная мораль укрепляется философией духовной жизни. В центре сказки оказывается сюжет личности, в которой космическое напряжение полюсов должно найти разрешение. Это свободное включение в противостояние света и тьмы, добра и зла, жизни и смерти вновь осознается как существо человечности, отличающее природу сказочного героя от детерминированных каноном демонов, насекомых, кукол, механизмов, бессильных сделать сказку пространством своего духовного выбора.

Авторский миф

Д. ОСОКИН: Барышни тополя (М.: Новое литературное обозрение. 2003)

Ангелы и революция (Знамя. 2002. № 4)

Новые ботинки (Октябрь. 2005. № 9)

Танго пеларгония (Октябрь. 2006. № 11)

Три книги о городах и пригородах (Октябрь. 2008. № 8)

Овсянки (Октябрь. 2008. № 10)

Возведя сказочный конфликт добра и зла к мифологической бинарности, мы запустили сюжет взаимодействия мира и антимира. Обнаружить следы этого взаимодействия в личном опыте — значит создать литературный миф. «Писатель-фольклорист» — это оксюморонное определение призывает настроить архаический глаз для наблюдений за актуальностью. Денис Осокин, однажды увидев в облетающем тополе «модель существования мертвых среди живых», создал метафору «тополиной литературы» как художественного исследования сущностей.

Сопряжение с антимиром открывает доступ к чистой информации — «тополиная литература», она же «литература для мертвых», занимается не случайностью, а законом. «Мертвое» — это застывшая существенность, предельная неслучайность свойств, которая проявляется в любом явлении, выпавшем в антимир. Отсюда давший название книге текст «Барышни тополя», посвященный исследованию «мертвого», архетипического существа женских имен.

«Барышни тополя» одновременно «трактат» и «перечень» — это принципиальные для «тополиной литературы» жанры. Перечень составляет список явлений, подключенных к антимиру, трактат исследует их сущностные свойства. Персонажи трактатов и перечней разделяются на фигуры (существа и сущности, «вдавленные в антимир», принадлежащие одновременно миру живых и миру мертвых), ключи (предметы, магически открывающие доступ в антимир), пароли (ключи-слова).

«Мертвые», «вдавленные в антимир» фигуры могут быть опознаны по своей причастности к грусти, границе, травме, искажению, сексуальному напряжению — любому связанному с ними переживанию, в котором искрит незримое. Самый ранний опыт Осокина заимствовал фигуры из культурной мифологии — в тексте «Ангелы и революция», получившем премию «Дебют», авторская образная система выпрастывается, разрывая исходные смыслы, из коллективной исторической памяти. Исследовав напряжение антимира в историко-культурных представлениях, Осокин обнаруживает неисчерпаемый ресурс художественной мифологии в повседневности. Библиотекари, парикмахеры, зеркала, балконы, клоуны, птицы, огородные пугала, земля и ветер — все это фигуры. Подзорная труба, керосиновая лампа, горсть земли — все это ключи. Свойства фигур выводятся из их способности проникать из мира «единицы» (посюсторонней реальности) в «двойку» (инобытие), сочетание свойств дает основу для магических рекомендаций, а сочетание фигур и ключей — для ситуации опасности или блага для живых, страдания или радости.

Постепенно, однако, эта прагматичная магическая философия начинает осознаваться нами только как материал для образа, который от сопряжения с мифологией антимира приобретает сверхтипичность, повышенную объективность, словно и в самом деле был увиден с другой стороны мира. И этот образ, как водится в литературе, объясняет существо магических фигур, выталкивает наше воображение в антимир стремительней и точнее, нежели сухая логика трактата. Едва ли былички о «зеркальной» причине иных смертей и заболеваний в трактате «Ребенок и зеркало» страшнее образов, выражающих энергетику антимира в тяготении «к густому фиолету» или совокуплении с «пятнами женской крови» и «разбитой бутылкой», или «евгении — королеве ртути», или «сердцевине двойки», бибколлекторе, — настоящей фигуре отсутствия, где «никого нет — ни людей ни мебели. там стоит на сломанной треноге старый zeiss-овский фотоаппарат, на полу лежит смятая перфокарта. все в толстой пыли. ни следа — ни движения. <…> любой сотрудник коллектора любой предмет видимый нами если заглянуть в окно — в реальности не существует. зачем библиотекарям нужна эта тревожная фикция? что означают фотоаппарат, перфокарта, пыль? для чего пустота? для чего чувство страха, смущения и неловкости у тех кто проходит мимо?» (здесь и далее в цитатах пунктуация и орфография авторские).

Связь с антимиром становится все более опосредованной, а образность свободней. Сравнительно с трактатом «Библиотекари», в «Балконах» магическая связь предметов уступает место более тонкой ассоциативной связи. Появляются пароли с могуществом символа. Таковы «Анемоны» не цветы и «Скаты» не рыбы, выражающие сложное эмоциональное переживание, которое пытаться буквализовать было бы так же глупо, как пересказывать стихотворение. На ослаблении магического смысла образов построена композиция «Танго пеларгония», где трактаты соседствуют уже с миниатюрными рассказами. Переход от жанров мифоконструкции к рассказу и повести завершается в таких произведениях как «Новые ботинки», «Ветлуга», «Овсянки».

Тут особенно интересно: что остается от метасюжета, когда заработала сюжетность повествования? Взаимодействие мира и антимира создает в позднейшей прозе Осокина напряжение профанного и сакрального. Сюжет такого произведения становится своеобразной динамической фигурой, создающей у читателя ощущение причастности к инореальности. «Перечень» трансформируется в череду действий, не связанных логически: связь устанавливается по магическим законам антимира. Поездка старшего жреца за новой обувью вызывает цепь бытовых чудачеств его односельчан, декабрьское ритуальное уединение то и дело прерывается непрошеными встречами, покупка птичек овсянок предвещает путешествие… На последнем сюжете нужно остановиться особо.

«Овсянки», как никакой другой текст Осокина, показывает природу мифосознания — его опору на сакральное в трактовке блага и худа, преступления и правила. Текст — его можно было бы назвать повестью — интересен тем, как он может быть прочитан в рамках параллельных мифосистем. Ядро сюжета — ритуал похорон в малочисленной народности меря — принадлежит глубокой архаике. Порядок его проведения магичен, а результат освящен древним верованием. Не подготовленный этими соображениями читатель может быть этой архаикой веры шокирован.

Рассказчик помогает другу сжечь, по местному обряду, тело его умершей жены. По дороге образ умершей «оживает» в самых интимных подробностях ее семейной жизни, после обряда погребения герои проводят ночь с проститутками. Их затянувшееся похоронное путешествие заканчивается автокатастрофой: машина падает в реку. Что видит в этой магичной истории более позднее религиозное, христианское сознание? — цепь нарушений. Траур профанирован в кутеже, безмолвие смерти опошлено в болтовне о заповедном, за преступление сакрального закона герои наказаны внезапной гибелью, к которой даже не успели духовно подготовиться…

Но тут уже шокирован автор. Ибо «Овсянки» — это история о правильном проживании смерти, вознагражденном ее преодолением. Определения сакрального и святотатственного задаются мифом, устроенным принципиально иначе, чем та этика, которую мы пытаемся призвать на головы персонажей. Местные обряды поминания («дым», предвещание погребального огня) и погребения («дымить теперь не имело смысла. ведь дымом мы пропитались насквозь. впервые мы закурили», — играет с фольклорным словом автор) сопряжены с переживанием границы. Эротическое наполнение поминания в этом смысле обозначает еще-присутствие мертвого среди живых. После ритуала сожжения: «запах керосина самурайской саблей рубанул воздух и разорвал все наши связи с танюшей», — «дымить», обозначая еще-присутствие, невозможно. Ночь отпаивания весельем замыкает обряд, возвращая живых живому, восстанавливая непроницаемость границы. И вот поскольку обряд был исполнен героями правильно, провожающие мертвого за пределы живого получают благословение: тонут в реке.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Матрица бунта"

Книги похожие на "Матрица бунта" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Валерия Пустовая - Матрица бунта"

Отзывы читателей о книге "Матрица бунта", комментарии и мнения людей о произведении.