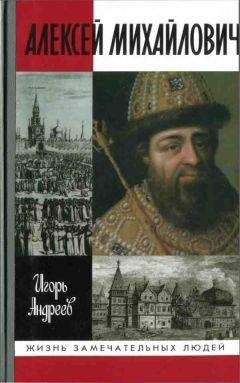

Игорь Андреев - Алексей Михайлович

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Алексей Михайлович"

Описание и краткое содержание "Алексей Михайлович" читать бесплатно онлайн.

Тишайший — с таким прозвищем царь Алексей Михайлович вошел в русскую историю. Но прозвище, как это чаще всего и бывает, обманчиво. Более чем тридцатилетнее правление второго Романова (1645–1676) исполнено бурными событиями: многочисленными войнами и мятежами, воссоединением с Украиной и присоединением к России Сибири, восстанием Степана Разина и Расколом Церкви. Автор книги предлагает читателю свой взгляд на личность московского царя и на историю России его царствования.

Потребность в создании школы ощущалась давно. Еще Филарет просил константинопольского патриарха Кирилла Лукариса направить в Москву учителей. В 1632 году в столице появился посланец Александрийского патриарха Иосифа, человек ученый и к тому же знающий славянские языки. Но тут началась несчастная Смоленская война, и стало уже не до школы. Затем последовала смерть Филарета, а следом и самого «дидаскала» — учителя Иосифа. В итоге все само собой заглохло.

Эстафету подхватили ревнители. С 1645 года они принялись упрашивать заезжих греков взять на себя обучение русских детей философии, богословию, греческому языку. Греки откликались не особенно охотно. Немало трудностей представлял и языковой барьер. Неудивительно, что взоры ревнителей все чаще устремлялись на образованных киевлян.

Инициативу взял на себя Ртищев. Его стараниями в Андреевском монастыре близ Москвы была открыта школа, учительствовать в которой стали украинские и белорусские монахи, искусные в славянской и греческой грамматике, риторике и других науках[152]. Новшество породило немало толков. Ярые приверженцы московской православной старины с великим подозрением взирали на ученость наезжих «дидаскалов», находя в ней сильный налет латинства. «Кто по-латыни научится, тот с правого пути совратится» — такой суровый и безапелляционный приговор по поводу «затеек» ревнителей точно выражал общую убежденность ортодоксально настроенных православных.

Не остался в стороне от общего дела и Вонифатьев. Под его попечительством появилась греко-латинская школа при государевом Печатном дворе. Понятно, что это были лишь первые робкие шаги. Но важно было само намерение боголюбов. Алексей Михайлович поддержал их начинание. Царь был причастен и к вызову украинских ученых-монахов.

Ревнители дали новый импульс книжному делу. Государев Печатный двор в 40-х годах работал с большим напряжением. По числу названий именно это десятилетие опередило все остальные десятилетия XVII века. Даже отрезок петровского царствования, совпавшего с концом столетия, уступает «книжному десятилетию», во время которого книги выпекались, как подовые пироги. Всего с 1642 по 1652 год — то есть за время патриаршества Иосифа — было издано 113 названий книг. При этом новейшие исследователи связывают напряженную работу Печатного двора не с патриархом, а со Стефаном Вонифатьевым, определявшим, по крайней мере с середины 40-х годов, содержание и направленность всей книгоиздательской работы.

Вся эта разнообразная деятельность Стефана Вонифатьева и его единомышленников продвинула вперед дело подготовки церковных реформ, прежде всего тем, что заронила в общество мысль о грядущих изменениях. Произошло это вовсе не безболезненно — явилось ощущение религиозного напряжения. Но все это оказалось лишь легким дождичком перед никоновской грозой.

Пессимистический взгляд ревнителей на современное им состояние церкви и общества сочетался с твердой убежденностью, что русскому православию предначертана высокая миссия сохранения и возвеличивания «истинного христианства». Заглянув в годы Смуты за край бездны, подвижники связали все свои надежды с Московским царством. Ибо падет Москва — падет и истинное православие, настанет царствие Антихриста. Под удушливым бременем такой ответственности ревнители взирали на слабости и отступления не с милосердным снисхождением, а с апокалипсическим ужасом.

В самом деле, все поведение боголюбов было таково, будто они везде ощущали приближающееся дыхание Зверя. Отсюда и торопливость. Церковная реформа для них стала не просто насущной задачей, но своего рода идефикс. Но имея эту общую, объединяющую в начале пути цель, боголюбы решительно разошлись в методах и принципах ее достижения. Сходясь в диагнозе, они не сходились в способах лечения, едва только получили возможность врачевать. В этом — объяснение одной из самых драматичных страниц отечественной истории, получившей название «раскол» и превратившей в непримиримых врагов людей, некогда начинавших вместе и считавших себя единомышленниками.

Многие из ревнителей очень тяжело переживут эту ситуацию. Не станет исключением и сам Алексей Михайлович, со скорбным воздыханием принявший раскол боголюбцев. Уговорами и лаской он будет пытаться склонить упрямцев к покаянию. С годами это окажется все труднее. Не только потому, что царю придется столкнуться не с искателями личных выгод, а с людьми идеи, фанатиками. Будет меняться сам Тишайший, все более проникавшийся той властностью, при которой неповиновение раздражает настолько, что не остается место никакому терпению.

Обратной стороной высокого почитания московского православия стал пренебрежительный взгляд на православие восточное. Авторитет греческой церкви долгое время на Руси был непререкаем. Греческая апостольская церковь дала Древней Руси христианскую веру. Константинопольская патриархия слала на Русь иерархов и была высшим судьей в вопросах веры. Но то все относилось к грекам древним, творившим литургию под сводами Святой Софии, кресты которой еще не были сменены на мусульманские полумесяцы.

Уже Флорентийский собор 1439 года, эта отчаянная попытка византийцев с помощью унии с католическим Западом устоять перед натиском турок-османов, заставил Москву усомниться в правоверии греков. Уния была с негодованием отвергнута, учителя-греки обратились в сребролюбцев. Отныне на Московское царство Бог обратил «свет благочестия», оставив прозябать в «латинской ереси» Константинополь.

С падением Византийской империи восточная церковь не исчезла. Однако в Москве сильно сомневались, что утратившие царство греки сумеют сохранить в чистоте православие. Греки сами посеяли подобные сомнения, укоренив мысль о неразрывной связи Царства и Веры. Царство утрачено. Могла ли устоять Вера?

Каждый год приносил с востока известия, подтверждавшие самые мрачные прогнозы. Под натиском турок почти все население Сирии и Малой Азии, часть населения Македонии, Греции, Боснии и Болгарии приняли мусульманство. Ареал восточного православия сжимался, как шагреневая кожа. Зато в ином свете представлялось свое собственное благочестие, теперь уже вне всякого сомнения самое высшее и совершенное во всем православном мире!

Смута с еще большим трепетом побудила относиться к собственному православию. Прошедший через горнило Смуты русский человек с особой гордостью оглядывался на свое многовековое прошлое и еще более укреплялся в мысли, что Русь жила недаром, что она приобрела славные традиции, собственных святых и угодников, что под покровами ее бесчисленных храмов покоятся мощи не только русских, но общехристианских святых, что она, наконец, не Византия и, пошатнувшись, все же сумела устоять в своем благочестии и не утратить православного царства.

Всем этим были обделены греки. Едва кончилось лихолетье, они толпами устремились в Москву за милостью и принялись бойко торговать привезенными мощами и другими сомнительными святынями. Все это происходило на глазах русских людей, и уже не традиция, а личный опыт общения побуждал косо смотреть на пришельцев. В обыденной жизни греков нередко называли попрошайками и иной раз одаривали обглоданной костью, оскорбительная символика которой едва ли нуждается в разъяснении.

Не лучшим было церковное прошлое самих искателей милостыни. В их жизни православие менялось на «латынство», «латынство» на мусульманство с легкостью, которая не укладывалась в сознании строгих приверженцев восточного христианства. Понятно, что такие гости предпочитали умалчивать о своем сомнительном прошлом. Но скрыть его оказывалось нелегко. Сами греки, ревниво следившие друг за другом, спешили при первой возможности донести на соперника и обойти его в симпатиях новообретенных покровителей. Постоянные обвинения, взаимные дрязги, наушничество и доносительство сопровождали едва ли не каждый приезд греческих архиереев.

Приходилось с осторожностью относиться даже к самим восточным патриархам. Только на константинопольском патриаршем престоле за 60 лет, с 1595 по 1657 год сменилось более сорока патриархов. Немногие из них оставили престол по своей воле или из-за смерти. Бесконечная череда патриархов — результат интриг, соперничества, гнева султана. Знаменитый патриарх Кирилл Лукарис, семь раз свергнутый и шесть раз возвращавшийся на престол, в конце жизни склонялся к соглашению с протестантами. Турки, подстрекаемые соперниками, низвели и умертвили Лукариса. Патриарший посох угодил в руки его непримиримого соперника, Кирилла Контариса, который в 1638 году тайно принял католичество. Но тайна стала явной, и Контарис в третий — и последний раз — оставил патриарший престол.

Подобные случаи воспринимались некоторыми ревнителями как новые доказательства неполноты и неблагополучия греческого православия. К тому же греки лишились своей школы и богословскую ученость получали в Италии под присмотром папы и иезуитов, а значит, вольно или невольно пропитывались духом «латынства». Даже книги их печатались в Европе и проходили папскую цензуру и редактуру, после которых, по их же собственному признанию, грекам приходилось вымарывать различные «смутки».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Алексей Михайлович"

Книги похожие на "Алексей Михайлович" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Игорь Андреев - Алексей Михайлович"

Отзывы читателей о книге "Алексей Михайлович", комментарии и мнения людей о произведении.