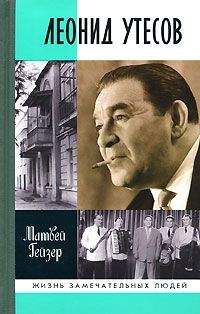

Матвей Гейзер - Михоэлс

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Михоэлс"

Описание и краткое содержание "Михоэлс" читать бесплатно онлайн.

Книга Матвея Гейзера, выпускаемая в серии «Жизнь замечательных людей», — свидетельство признания значимости выдающегося актера талантливого режиссера и видного общественного деятеля Соломона Михоэлса. Государственный еврейский театр, у истоков которого стоял Михоэлс и которым он руководил более тридцати лет, стал символом расцвета еврейской культуры в СССР. Этот первый во многовековой истории евреев театр возник вскоре после Великой Октябрьской социалистической революции и просуществовал до конца 1949 года, но след, оставленный им в многонациональной советской культуре, значим и сегодня.

В настоящем издании впервые публикуются ранее не известные читателю новые материалы, подробно рассказывается о жизни Михоэлса на фоне времени, в которое ему довелось творить, а также о людях, с которыми он дружил и работал. В частности, о М. Шагале, В. Анджапаридзе П. Капице, В. Зускине, И. Андроникове, П. Маркише и др.

Автор подробно излагает также не нашедшие пока документального подтверждения версии трагической гибели Михоэлса.

Пройдет немногим более пятнадцати лет, и ученик совсем по-другому заговорит об Учителе: «Что же, однако, такое — Грановский? Человек, который сумел в определенный момент уйти и порвать с нашей советской действительностью — этот человек, очевидно, скрывал в себе предпосылки для того, чтобы не отображать нашей действительности.

Я знаю, что основной чертой Грановского являлся страх».

В начале 30-х годов, еще при живом, но забытом Грановском, историки театра назовут ГОСЕТ «театром Михоэлса», забыв об истинном его основоположнике. Думаю, права была Азарх-Грановская, заметив: Михоэлс бы не состоялся без Грановского. «Михоэлс бы не стал таким актером, если бы Грановский в нем не сумел уловить мелодику речи. Он сумел дать ему… умение сказать слово музыкально, ритмично…

Грановский его сделал от начала до конца».

Осмелюсь заметить, что Грановскому с Михоэлсом повезло не меньше, чем Михоэлсу с Грановским: без их встречи в Петрограде ГОСЕТ если бы и состоялся, то был бы совсем иным. Эта мысль не умаляет значимости ни Михоэлса, ни Грановского. Пожалуй, ничего нового в теме «ученик — учитель» Михоэлс и Грановский не открыли.

ТЕПЕРЬ ВЫ — МИХОЭЛС!

К открытию театра репетировали одновременно три пьесы: «Пролог» А. М. Л. (музыка Маргуляна), «Слепые» Метерлинка (музыка Ахрона) и «Грех» Шолома Аша (музыка Розовского); они должны были пойти в один вечер. Художником был приглашен А. Бенуа, в то время уже опытный мастер, много работавший в театре.

Работа шла в почти не отапливаемом помещении, с ослабевшими от голода и холода актерами. Это были трудные годы. Нелегко было всем. А. А. Блок писал в январе 1919 года (в письме к Н. А. Нолле-Коган): «Почти год, как я не принадлежу себе, я разучился писать стихи и думать о стихах. Я не выхожу из мелких забот, устаю почти до сумасшествия, приходится думать о еде (за день до этого письма Блок делает запись в дневнике: „Небывалое отсутствие еды и небывалые цены“. — М. Г.), протоколах, дровах, гонорарах и пр.». Блока все это страшно удручает, тяготит, он не может работать. «Пускай человека отрывают от его любимого дела, — продолжает он в том же письме, — для которого он существует (в данном случае, меня — от писания того, что я, может быть, мог бы еще написать!), но жестоко при этом напоминать человеку, чем он был, и говорить ему „ты — поэт“, когда он превращен в протоколиста, включен в политику и т. д.».

Для Михоэлса такой проблемы не было, да и не могло быть. Весь опыт прежней жизни, а главное, так поздно и неожиданно нахлынувшее на него счастье творчества позволяли ему почти не замечать трудностей; а, может быть, трагичность и величие происходящего вокруг только обостряли эту эйфорию. Он всецело отдавался любимой работе и вместе с единомышленниками закладывал основы будущей театральной культуры своего народа — что могло быть выше этого?

Открытие первого сезона Еврейского театра в Петрограде намечалось на середину весны 1919 года. Репетиции шли днем и ночью. Преисполненные энтузиазма ученики театральной студии (среди них была и Сарра Кантор — жена Михоэлса) спешили, жаждали показать свое искусство. Но руководитель студии «верховный жрец» Грановский понимал, что спешить нельзя. Да и весна 1919 года в Петрограде выдалась не самой простой — в мае Комитет обороны вынужден был закрыть все зрелища в Петрограде, как «государственные и частные, так и кинематографы», до особого распоряжения. И даже в такие трудные времена интерес к искусству в Петрограде оставался.

Следующее открытие сезона, намеченное на 22 июня, состоялось чуть позже, 3 июля 1919 года.

Своей первой ролью Михоэлс считал роль старика-ев-рея на кладбище в драме Шолома Аша «Грех», он появлялся во втором отделении. «Грех» — это небольшая мистическая притча, по смыслу перекликающаяся со знаменитой притчей Достоевского о «луковичке». Умер грешник, земля не принимает его; старый мудрый раввин предлагает выход, последнюю надежду — нужно бросить в костер три кирпича, и если хоть один из них не треснет, значит, грешник все же сделал в своей жизни хоть одно доброе дело и благодаря этому спасется. Грановский, как уже говорилось, любил групповые мизансцены и умело ими пользовался: здесь все напряжение спектакля держалось на группе актеров, изображавших жителей местечка, с волнением следящих за кирпичами и выражающих свои сложные переживания жестами, почти танцем. Среди них был и Михоэлс: «Старик мой стоял в толпе, наблюдавшей за похоронами. Так случилось, что моя актерская жизнь началась на кладбище».

В тот же вечер шла пьеса-притча Метерлинка «Слепые» — одно из самых мрачных и безнадежных произведений бельгийского символиста; написанная в конце XIX века, она вся пронизана предчувствием скорой гибели человечества. Даже сегодня трудно объяснить выбор этой пьесы Грановским. Выбирая для своих спектаклей пьесы нееврейских авторов, далеких от еврейской темы, Грановский с первого дня преследовал другую цель: сделать из талантливого человека прежде всего актера, а уж потом — актера еврейского. Напомним, что профессиональных актеров Грановский в свою студию не принимал.

И снова из воспоминаний Азарх-Грановской: «Слово на сцене — событие, и вот, чтобы это событие было именно неслучайным, не как-нибудь, а именно событием, мы стали учиться на „Слепых“ Метерлинка… Потом „Слепые“ научили мелодичности еврейского языка. Природное свойство восточных языков — именно мелодика».

Наряду с жестами, словом Грановский преподавал своим ученикам другую науку — умение «содержательно молчать».

Метерлинк с его пьесой «Слепые» был очень близок символисту Грановскому, который пытался претворить в жизнь метерлинковскую теорию «статичного театра», где застывшая поза важнее движения, а молчание — важнее слов. На залитой мертвенным лунным светом сцене, среди мрачных кладбищенских деревьев с отблеском океана на стволах неловко двигались и застывали в странных позах актеры. Двенадцать слепых, словно двенадцать антиапостолов (символ пребывающего во тьме человечества), заблудились на острове посреди страшного океана (символ смерти). Проводник (вера — религия) умер. Все они заключены в тесную скорлупу своей слепоты и эгоизма («ведь для того, чтобы любить, надо видеть», — говорит один из них), но степень их непросветленности различна. Одна слепая — самая юная, почти готовая прозреть — чувствует свет звезд (по мысли Метерлинка, она — символ искусства). Ее антипод — человек, отделенный от мира стеной слепоты и глухоты. Следующий за ним по степени внутренней темноты — первый слепорожденный, герой Михоэлса. Он весь в интересах сугубо плотских и материальных, он узнает время лишь по голосу желудка, он одержим страхом и одновременно агрессивен; он — символ бюргера, мещанина, та частица почвы, которая окажется благоприятной для семени насилия, фашизма. Эта роль одновременно и сатирическая, и трагическая в своей обреченности. Удалась ли она Михоэлсу? Видимо, да. Снова листаю записи своих бесед с Эсфирью Иосифовной Карчмер: «Никогда не забуду, как после окончания первого вечера Еврейской студии Грановский, подойдя к Соломону Михайловичу, сказал:

„Теперь, Вовси — Вы Михоэлс!“»

Мастер признал за ним право иметь псевдоним.

Вскоре после первого вечера ЕКТ поставил еще два спектакля по пьесе на библейский сюжет «Амнон и Томоре» Шолома Аша и драме «Строитель», автором которой был Михоэлс. Художником-оформителем спектакля «Строитель» был сам Грановский. Музыку написал Маргулян — композитор, много сотрудничавший с Еврейским камерным театром. Сюжет пьесы чем-то напоминает миф о Сизифе и одновременно — Вавилонскую башню: люди в течение столетий строят башню, чтобы добраться до богов, давно покинувших грешную землю. Но напрасны их старания — одно поколение строит башню, другое ее разрушает.

В этом спектакле было три героя: Прошлое, Настоящее и Будущее. Михоэлс играл Прошлое, Грановский — Настоящее, Азарх — Будущее. Спектакль пользовался успехом у зрителей, был отмечен прессой. Впрочем, как и остальные первые спектакли, показанные ЕКТ в Петрограде.

Но по-настоящему ведущим актером театра Михоэлс стал, сыграв заглавную роль в драме Карла Гуцкова «Уриэль Акоста».

Пьеса эта была широко известна в России, да и во всем мире. Роль Акосты играли такие великие актеры, как Орленев, Станиславский, Моиси. Уриэль Акоста — философ, бунтарь, «еврейский Галилей» — написал дерзкую книгу, противоречившую традиционным еврейским представлениям о мире, был проклят раввинами, принужден ими к покаянию, но нашел в себе силы остаться верным своим убеждениям.

В Еврейском камерном театре «Уриэля Акосту» ставил Я. Унгерн-Штернберг (художник М. Добужинский, композитор С. Розовский).

В большинстве прежних постановок Уриэль Акоста трактовался как герой-победитель. У Михоэлса — он жертва, раздираемая двумя страстями — жаждой истины и любовью к невесте. Раздвоенность Акосты подчеркивалась оригинальностью костюма: один рукав у него белый, перечеркнутый черным, другой — черный, рассеченный белой полосой — переломанные крылья его души.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Михоэлс"

Книги похожие на "Михоэлс" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Матвей Гейзер - Михоэлс"

Отзывы читателей о книге "Михоэлс", комментарии и мнения людей о произведении.