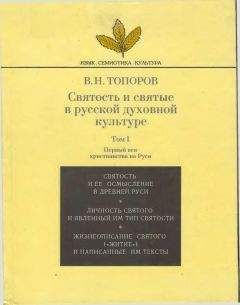

Владимир Топоров - Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1.

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1."

Описание и краткое содержание "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1." читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена исследованию святости в русской духовной культуре — ее происхождению, выяснению исходного значения слова, обозначающего святость (*svet-), и роли мифопоэтического субстрата, на котором формировалось понятие святости, и прежде всего тому, как после принятия христианства на Руси понималась святость в наиболее диагностически важном персонифицированном ее воплощении — в ее носителях, святых. Как правило, каждая часть книги строится вокруг трех основных тем — а) личность святого, б) тип святости, явленный святым, в) «основной» текст, связанный со святым — его «Житие» или собственное сочинение. Особое внимание уделяется историческому контексту и духовной ситуации эпохи, проблеме творческого усвоения наследия ветхозаветной традиции, греческого умозрения, гностицизма, не говоря уж, конечно, о Новом Завете и святоотеческом наследии. В этом кругу естественно возникают еврейская, греческая, иранская темы. Без них трудно понять специфику явления святости в русской духовной традиции.

Издание осуществлено при финансовой поддержке международного фонда «Культурная инициатива».

Для удобства чтения/понимания неподготовленными читателями и правильного отображения текста на большинстве электронных устройств чтения при верстке электронной версии книги выполнены следующие замены:

1. Буква "ук" заменена на букву "у".

2. Буква "есть" заменена на букву "е".

3. Буква "от" заменена на сочетание "от".

4. Буква "омега" заменена на букву "о".

5. буква "зело" заменена на букву "з".

6. Буква i оставлена, как есть.

7. Буква "ять" заменена на букву "е".

8. Буква "(и)я" заменена на букву "я".

9. Буква "юс малый" заменена на букву "я".

10. Буква "юс большой" заменена на букву "у".

11. Буква "юс большой йотированыый" заменен на букву "ю".

12. Буква "(и)е" заменена на букву "е".

13. Буква "пси" заменена на сочетание "пс".

14. Буква "фита" заменена на букву "ф".

15. Буква "ижица" заменена на букву "и", либо "в" по контексту.

16. При сомнении в правильности использования букв "ер" и "ерь" применено написание в согласии с церковно–славянским словарем.

17. В некоторых случаях для ясности при чтении буква "ерь" заменялась на букву "е" (например: "хрьстъ" заменено на "хрестъ", "крьстъ" на "крестъ", "чьсть" — на "честь").

18. Сербская буква ђ (6-я алфавита) заменена на "ч".

19. бг под титлом заменено на Богъ.

20. члкъ под титлом заменено на человекъ.

(Следует напомнить читателю, что в старо–славянском буква "ь" в середине слова читается как редуцированное закрытое "е"; буква "ъ" читается как редуцированное закрытое "о", а сочетания "шя", "штя" и ряд других читается твердо (как "ша", "шта").

В части этих случаев правка не делалась.

Кроме того, вертикальная черта заменена на косую.

Разрядка шрифта заменена на жирный.

Задача опознания света, свидетельства о нем — из числа важнейших, и она была возложена на Иоанна Крестителя, посланного, чтобы свидетельствовать о Свете. «Был Свет истинный (το φως το άληιθινόν) Который просвещает (φωτίζει) всякого человека, приходящего в мир» (Иоанн 1,9), но, явившись в мир, Он не был им познан и не был принят. «А тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божиими, которые […] от Бога родились. И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины» (1, 12–14). Но и само воплощенное Слово, Свет истинный светил и просвещал, и в этом акте было одновременно и свечение–просвещение и свидетельство о нем. Именно здесь находилось начало той линии, которой следовали и Иоанн Креститель, и апостолы, и Константин Философ, и о которой свидетельствовал Иоанн Богослов. Не случайно, что мотивы света–просвещения не раз подчеркиваются в ЖК в связи именно с Константином, с его деятельностью (ср. в начале ЖК, после того как сказано о желании Бога «да быша спасени въси были и въ разумъ истинныи пришли, не хощетъ бо съмръти грешникомъ, но покааніа и животу, — Еже сотвори въ нашь родъ воздвигыи намъ учителя сицего, иже просвети языкъ нашь, слабостію омраченный умъ нашь» [нужно преодоление некоей инерции, чтобы вполне усвоить, что «просвещение языка» предполагает не только народ, но и язык, точнее «народ–язык», в котором высшим Божьим светом индуцируется — навстречу ему — свет смысла, освобождаемого из тьмы аморфности]; ср. в связи с Григорием Богословом, которому следует Константин: «Оуста бо твоа яко единъ отъ серафимъ, Бога прославляютъ и всю въселеную просвещаютъ правыа веры наказаніемъ […] пріими и буди ми просветитель и учитель»; ср. в «Похвальном слове Кириллу и Мефодию» по рукописи Успенского собора: «въ западьнихъ же Паноньстехъ и Моравьскахъ странахъ, яко сленци въсиявъша, мрака греховьна просветиста букъвами…» [ср. в рукописи Югославянской академии в Загребе о «светилникахъ въсеи въселеннеи, яже […] проидоста якоже сленце тьмнаа места […] и просветиста, и въсаку мъглу еретичьску и поган'скую попалиста духовныимъ огнемъ»; — «яко луче сленъчные, светомъ богоразуміа просветиста весь миръ»], см. Лавров 1930, 84, 89, 90; ср. также в ЖК и «светъ к свету пріемь» в конце текста при «Светилникъ бо заповедь закону и светъ» в начале, ср.: «и наче́ше светити над нимъ день и нощь» [следует напомнить, что в Ветхом Завете глагол просветить встречается редко — 2 Цар. 22, 29; Псл. 17, 29; Езд. 9, 8; Иов 33, 30 и Псл. 33, 6; 118, 130; всего 6 раз отмечен этот глагол в Новом Завете, хотя и в контекстах, к которым восходит употребление его в ЖК, ср. Лука 1, 79; Иоанн 1, 9; 2 Кор. 4, 6; Ефес. 1, 18; Евр. 6, 4; 10, 32; ср. просвещение. Лука 2, 32].

Помня о том, что Константин Философ следовал тем же путем, который был открыт некогда апостолам самим Иисусом Христом, и тем самым продолжал их подвиг в новых условиях, не следует забывать и о различиях. В ту Пятидесятницу он не был с апостолами в Иерусалиме, Дух Святой не сходил на него и дар говорения на языках не был открыт ему чудесным образом. Хотя и Константину были знакомы удивительные откровения в этой области, случавшиеся с ним изволением Божиим (так считал и составитель его «Жития», фиксировавший такие случаи, ср. «херсонский» эпизод с самаритянином: «затворисе въ храмине и на молитву се преложи и от Бога разумь пріемь, ч'тати начеть кнігы беспорока»; ср. чудесное обретение букв в Солуни перед началом болгарской миссии, по версии «Солунской легенды», или же открытие письмен перед моравской миссией: «шедъ же філософь, по пръвому обычаю на молитву се ведасть, и съ инеми поспешникы. въскоре же Богъ ему яви, послушае молитвы своих рабъ» [впрочем, эта помощь Божья была предвидена: когда перед моравской миссией Константин поделился с цесарем и его дядей Вардой возможными трудностями, они сказали ему — «аще ты хощеши, можетъ cïe тебе Бог дати, иже и дасть въсем, просещiимъ без съмненіа и отврьзае тлькущіимъ»], но все–таки главным был труд, труженичество, и то, что ему удавалось, достигалось своими силами и вполне сознательно и целенаправленно. Старательность, упорство в следовании поставленной самим себе цели, добросовестность в сочетании с интеллектуальной любознательностью, открытостью новым впечатлениям и опытам, объясняющей широкий круг его знаний в разных областях и их глубину, интенсивной умственной деятельностью и блестящими способностями обеспечивали тот очень высокий уровень интеллектуальной деятельности Константина, который открывает перед человеком самые широкие возможности, более того, делает его восприимчивым к той помощи, что может идти свыше: это тонкое взаимодействие личного и внеличного, индивидуального и общего, как и сознание того, что многое открывается ему как благодать, даром и незаслуженно, видимо, было характерной особенностью Константина. Апостолам, строго говоря, было достаточно одной веры, чтобы откликнуться на повеление Христа и выполнить свое предназначение, полностью растворившись в их деяниях. Не будь этих деяний, они не осуществили бы своего предназначения и так и остались бы рыбарями или мытарями, каковыми они были до встречи с Христом, после которой их прежние занятия утратили всякий смысл. Отныне жизнь их приобрела иной смысл, открытый и предуказанный им Христом. По пути, освещаемому этим смыслом, они прошли — с нерасколотым сознанием и не соблазняясь выбором или… или… — до самого конца, и мученическая гибель большинства из них не может рассматриваться как поражение их или их дела: так было задумано с самого начала, что даже эта гибель в «большом» плане замысла Бога не могла не стать торжеством — и их и дела их. Ситуация Константина была иной, и его так легко представить себе только философом, с раннего детства возлюбившим мудрость и возжаждавшим ее, рыцаря мудрости и верного раба ее, никогда не бывавшим ни в степях Хазарии, ни в далекой северной Моравии, хотя именно с этими миссиями и связываются главные его подвиги. Узнав о возможности встречи с мудростью, которая для Константина была скорее возлюбленной Мудростью, он, мальчик, «съ радостію пути ся ять, и на пути поклон'ьса молитву сотвори, глаголя: Боже отецъ нашихъ, и господи милостиве, иже еси сотворилъ всячьская словомъ, и премудростію твоею создавъ чловека, да владеетъ сотворенными тобою тварьми, даждь ми сущую въскраи твоихъ престолъ премудрость, да разумевъ, что есть угодно тебе, спасуся. Азъ бо есмь рабъ твои, и сынъ рабыня твоеа. И къ сему прочюю, Соломоню молитву изъглагола, и въставъ рече: аминь». [Именно в этом контексте фигура Соломона, не раз возникающая и в ЖК, была особенно отмеченной для Константина, почитателя притчей и «премудростей Соломоновых». С детства он усвоил и запомнил, для чего даются притчи — «Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречения разума; Усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты; Простым дать смышленость, юноше — знание и рассудительность; Послушает мудрый, и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы. Чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их» («Книга притчей Соломоновых» 1, 2–6). Кажется, эта книга была из первых наставниц еще мальчика Константина в уроках мудрости. Когда он позже писал или говорил о премудрости, за написанным и сказанным всегда стояли уроки «Книги притчей Соломоновых» — «Начало мудрости — страх Господень; глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление» […] (1, 7–8) или «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, […]: "Доколе, невежды, будете любить невежество? доколе буйные будете услаждаться буйством? доколе глупцы будут ненавидеть знание?"» […] (1, 20–22), или «Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению; Если будешь призывать знание и взывать к разуму […], То уразумеешь страх Господень и найдешь познание в Боге. Ибо Господь дает мудрость; из уст Его — знание и разум» […] (2, 1–6) и т. п., вплоть до знаменитых 8–ой и 9–ой глав, цитируемых выше].

Человеку, недостаточно представляющему себе, сколь широка область служения Богу и о Боге и сколь разнообразны формы этого служения, легко может показаться, что для Константина между ним и Богом стоит Премудрость, в известной степени отделяющая его от Бога и удаляющая его от Него, как бы заменяющая Его собою, и, более того, что Константин был подвержен, по крайней мере смолоду, гностическим соблазнам. Возможно, что и составитель ЖК, приступая к работе, к последовательному изложению жизнеописания, в начале которого самый яркий образ, конечно, София–Премудрость, как бы спешит предупредить эти возможные сомнения и в заключение вступительной части несколько прикровенно обозначает мысль, которая в эксплицированном виде содержит идею подражания святости Константина, соотносимую с идеей такого же подражания апостолов (и — предполагается — равноапостольного Философа) Христу; при этом подражание Константину имеет в виду прежде всего его труженичество, бодрость, отметание лености — «Житіе же его являеть и по малу сказаемо якоже беше, да, иже хощетъ, то слыша, подобится ему, бодрость приемля, a леность отметаа, якоже рече апостолъ подобни ли бываите якоже и азъ Христу». Кстати, и само ЖК, его фактографическая часть, в которой говорится о родителях Константина, усиленно подчеркивает их преданность заповедям Божиим, их жизнь в Боге, особенности, которые по идее должны в еще большей степени быть присущи их сыну («Бе же благоверенъ и праведенъ сохраняа въся заповеди божіа»…, об отце Константина; «Се же бысть по божію смотрению», о намерении матери кормить сына своим молоком; «но тако живяста о господе, яко братъ и сестра», о жизни родителей после появления Константина на свет; «веру ими ми, жено, надеюся бозе»…, слова отца перед смертью).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1."

Книги похожие на "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Топоров - Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1."

Отзывы читателей о книге "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1.", комментарии и мнения людей о произведении.