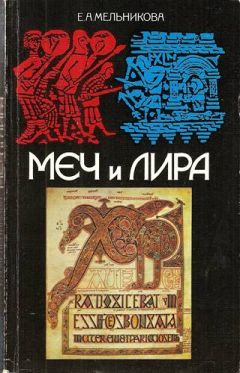

Е Мельникова - Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе"

Описание и краткое содержание "Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена истории Англии VIII–X веках. Одним из исторических источников этой эпохи является англосаксонский эпос. Малоизвестные до сих пор советскому читателю разно-жанровые эпические памятники англосаксов в поэтическом, идеализированном образе героического мира воссоздают жизнь дружинной среды периода зарождения и становления феодальных отношений в Англии.

Был изобильный город,

бани многие; крыши крутоверхие; крики воинские, пенье в переполненных пиршественных палатах…

(Руины, 21–23)

…он вспомянет, мучаясь,

молодость ратную и подарки в застольях государя-златоподателя, и как был он его любимцем…

…государя как будто обнимает он и целует, и руки ему на колена и голову слагает,

как было, когда слугою в дни минувшие делил он дары престола…

(Скиталец, 34–36, 41–44).

Принципиально иным предстает перед ним мир настоящего. Это скорее не мир, а микромир одного человека, весь без остатка заполненный им самим. В нем не остается места для других людей (единственное исключение, возможно, составляет поэма «Послание мужа», где рядом с героиней находится гонец. Правда, часто предполагается, что это и не человек, а дощечка с рунической надписью). Поэтому излюбленная в элегиях форма повествования — монолог, рассказ героя о своих собственных переживаниях, о своей судьбе.

Вещественное окружение сведено к минимуму: это корабль в «Морестраинике», жалкая лачуга, землянка— жилище героя и природа, на фоне которой развертывается картина страданий героя. Безлюден и не имеет предметно-вещных атрибутов мир настоящего, но тем более он эгоцентричен, сфокусирован на герое. Человек показан как бы крупным планом, так что виден весь, целиком. Его тело, члены начинают привлекать внимание рассказчика: герой жалуется, что «холод прокалывал ознобом ноги» («Морестранник», 8–9), «озябло тело» («Скиталец», 33), «он меряет взмахами (руки. — Е.М.) море ледяное» («Скиталец», 4); еще чаще упоминаются «разбитое, полное печали» сердце, угнетенный дух, томимая горем душа. Тело и душа героя заслоняют весь окружающий мир, оказываются достойными внимания и описания. Можно ли представить себе Беовульфа, жалующегося на замерзшие ноги? Очевидно, такое упоминание вызвало бы комический эффект своим несоответствием героическому идеалу, парящему высоко над прозой будней. В элегиях же мир настоящего допускает такое «снижение» образа, видимо, именно в силу несоразмерности, непропорциональности его частей. Становится заметным и, более того, важным то, что в другом контексте мелко и несущественно. Вырванный из мира людей герой заполняет собой все пространство, открывающееся взору создателей элегий.

Лишь изображение фона, на котором развертывается картина переживаний героя, в какой-то степени попадает в поле зрения рассказчика. Этот фон создается двумя типами картин: пейзажами и изображением покинутых, разрушающихся дворцов, замков. В некоторых элегиях предпочтение отдается одной из них — в «Морестраннике» это только изображение бушующего моря; в «Руинах» — развалины крепости. Но часто обе картины соседствуют, и взор рассказчика перемещается от одной картины к другой.

Описания природы приурочены к изображению настоящего героя, его жизни в изгнании. Ни одно из них не связано с воспоминаниями героя о его счастливом прошлом, т. е. о том времени, когда он жил среди людей, имел имя, друзей, покровителя. Разорванные социальные связи в какой-то степени восполняются или замещаются возникающими связями героя с природным окружением:

…холод прокалывал ознобом ноги,

ледяными оковами мороз оковывал,

и не раз стенало горе в сердце горючее…

(Морестранник, 11).

Параллельные ряды образов: состояние героя— состояние природы — устанавливают взаимосвязь между тем и другим, создают ощущение активного взаимодействия между ними.

Частые и обширные в элегиях описания природы: зимнего моря, шторма, наступления весны — конкретны и достоверны. зерна ледяные пали на пашню…

…мга все гуще,

пурга с полуночи, земь промерзает,

(Морестранник, 31–33)

Но это не пейзажные зарисовки в их современном понимании. Число образов-картин природы ограниченно: зима, морозная штормовая ночь, летающие над бушующим морем птицы, скованное льдом море. Эти образы переходят из поэмы в поэму, выполняют одну и ту же функцию: они являются своего рода штампами, символами эмоционального состояния героя. Чувства тоски, одиночества, безысходности, охватившие героя, находят поэтическое выражение в образах зимнего моря: и с неба снег,

и со снегом дождь; и с новой силой стонет старая рана— память о павшем: не спит злосчастье…

Но ото сна очнувшись,

вновь он видит, сирота-скиталец,

темные волны и как, воспаряя на крыльях,

ныряют морские птицы,

(Скиталец, 45–50)

Бездеятельность, угнетенность героя находят параллель в образе моря, скованного льдом, в неподвижности зимней заледеневшей природы. Пробудившимся надеждам на избавление и возврат к прежнему благополучию соответствует образ весны, пробуждения природы: поля зеленые,

земля воспряла,

,рощи цветами покрылись, стал наряден город,

и все это в сердце мужа, сильного духом, вселяет желание вплавь пуститься к землям дальним по стезе соленой…

(Морестранник, 48–52) перекликаются с его настроением. Гибель дворца или крепости — это одновременно и гибель тех, кто давал жизнь этим зданиям, наполняя их шумом и весельем. В картины «мертвого города» вплетаются изображения судеб людей, его населявших:

Очень редко вспыхивает перед героем элегий луч надежды, редки и описания весенней природы, и даже в них проскальзывают печальные нотки: крик кукушки — символ весны — напоминает героине «Послание мужа» о разлуке и «горестно» звучит для нее.

Стереотипность изображения природы связана с набором образов, метафор, эпитетов, которые постоянно употребляются в элегиях. Так, во многих описаниях встречаются образы моря в ледяных оковах, птиц, летающих над морем с пронзительными криками, снежной бури. Дополнительные ассоциации между переживаниями героя и природой создает использование одних и тех же слов и словосочетаний, образующих параллельные ряды: «мороз сковал землю» — «сон и печаль сковали сердце одинокого человека» (Морестранник, 32; Скиталец, 40). Природа и душевное состояние человека создают некое единство, вытекающее из общей эгоцентрической направленности элегий: картины природы значимы лишь тогда, когда они соотнесены и находятся в прямой связи с изображениями героя. Их ценность — ценность символов, емких и красочных, «обозначающих» определенное состояние героя.

Более самостоятельны в элегиях картины «мертвого города»4. Хотя и они являются символами гибели мира, в котором жил герой в прошлом, их распространенность, широта и разнообразие изображаемого бесспорно свидетельствуют об их собственной, не зависящей от изображения героя значимости. В противоположность описаниям природы картины «мертвого города» не переплетаются с характеристикой эмоционального настроя героя, они вкраплены в повествование как более или менее самостоятельные эпизоды, не требующие постоянного соотнесения с героем. здания упадают,

вожди покоятся,

утрачена радость, рать побита…

…ветрам открытые, покрытые инеем стены остались,

опустели жилища,

(Скиталец, 76–79).

Развалины, опустевшие, безлюдные палаты, непригодные для жизни, заросшие плющом стены — эти безрадостные, наводящие тоску картины, проносящиеся в сознании героя элегий, объясняют и в то же время

…рать побита гордая, возле города,—

кого-то из битвы гибель проворная умчала,

кого-то ворон унес через пучину высокую, кого-то волчина серый растерзал по смерти,

кого-то в землю глубоко зарыли соратники…

(Скиталец, 79—8.

Самостоятельность этих описаний, возможно, обусловлена «пограничным» положением «мертвого города», связующего оба временных плана. Именно крепость, дворец являются материальным воплощением прошлого в настоящем, хотя от него и остались лишь руины. Это та сцена, на которой развертывались картины как великолепного прошлого, так и печального настоящего. Необычайное значение картин «мертвого города», их полифункциональность заставляют рассказчика элегий расширять их, вновь и вновь возвращаться к ним в рамках одной поэмы. Более того, одна из элегий (возможно, правда, что сохранилась лишь ее часть) полностью посвящена описанию разрушенной крепости:

Каменная диковина—

великанов работа. Рок разрушил.

Ограда кирпичная. Пали стропила; башни осыпаются; украдены врат забрала; мороз на известке; щели в дощатых — в щепки изгрызены крыши временем… стены красно-кирпичные видели, серо-мшаные,

держав крушенья; под вихрями выстояли; рухнули высокосводчатые…

(Руины, 1 — 11)

Исследователи поэмы полагают, что в ней изображено одно из каменных строений (или группа строений) времен римского господства в Англии (I–IV вв.), возможно в Бате. Но важен не конкретный объект, описанию которого посвящена поэма, — перед нами на мгновение предстает мир, в котором живет англосаксонский скоп. Это картина жизни окруженного дружиной вождя, жизнь, полная сражений и радостей пира, скрепленная верностью и преданностью дружинников и вождей. Гибель дворца, запустение — далеко не только разрушение данного здания. Это гибель целого мира с определенным укладом, нормами, традициями. Мертвы дружинники — сотоварищи героя поэмы, и порваны связи, соединявшие его с миром, он лишен опоры привычных действий и отношений. Погиб правитель — и герой утратил смысл своего существования: он ни с кем более не связан узами верности, он никому ничем не обязан, но он одновременно и лишен покровительства, защиты, жизненных благ.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе"

Книги похожие на "Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Е Мельникова - Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе"

Отзывы читателей о книге "Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе", комментарии и мнения людей о произведении.