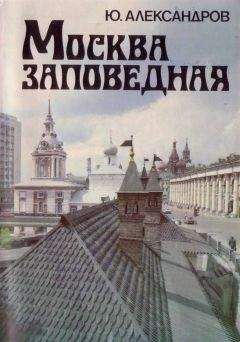

Ю. Александров - Москва заповедная

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Москва заповедная"

Описание и краткое содержание "Москва заповедная" читать бесплатно онлайн.

Слово «заповедный», по свидетельству толкового словаря русского языка В. Даля, означает: особенно дорогой, заветный, а потому тщательно оберегаемый, неприкосновенный. Заповедные места столицы дороги и близки сердцу москвича, а их историческая и художественная ценность непреходяща. Каждая такая улица, составляя часть живой плоти современного города, — своеобразная экспозиция, развернутая под открытым небом, в которой достопримечательности и исторические ассоциации, с ними связанные, составляют мощные полюсы притяжения туристов и любознательных москвичей. Ведь посещение мест, отмеченных памятью народной, в наши дни — настоятельная культурная потребность человека.

Заповедные места столицы раскрывают свое очарование по-разному. У каждого из них богатая история. Застройка этих зон многослойна. Она несет отпечаток многих эпох являет пример смены эстетических вкусов, подчас кричащих контрастов. Городская застройка — не мертвые камни, а безмолвные свидетели ушедших времен. Это воспоминание о «звездных часах» жизни города, крутых поворотах его биографии, творческом взлете гения и будничном труде многих поколений, оставивших нам драгоценное наследие.

Петровка и Кузнецкий мост — один из центров культурной и общественной жизни Москвы. Днем архитектурный облик этих городских артерий неотделим от — бурного потока пешеходов, выплескивающегося за пределы тротуаров и заполняющего прилегающие переулки, особенно Столешников, один из самых оживленных в столице. Многочисленные витрины, вывески, световая реклама подчеркивают характер улиц.

К вечеру людские потоки устремляются в новых направлениях: зажигаются огни у театральных подъездов. В зоне расположены наиболее известные театры столицы: Большой, Малый, Художественный, его филиал и др.

Зубчатые силуэты заповедных улиц, поднимающихся в гору, имеют некоторое сходство. Невысокие жилые дома и торговые пассажи перемежаются здесь с многоэтажными громадами. Лишь очаровывающая неправильностью форм ажурная колокольня Высокопетровского монастыря, давшего имя Петровке и завершающего ее перспективу, не находит аналогии в высоких домах у выхода Кузнецкого моста на улицу Дзержинского. Пласты истории в этой зоне чрезвычайно глубоки, что подтверждает обилие мемориальных досок, более 30 крупных ансамблей и множество отдельных памятников.

Петровка — одна из древнейших радиальных улиц, возникла на месте дороги из Кремля к Высокопетровскому монастырю, основанному в XIV столетии. Она проходила по высокому правому берегу реки Неглинной и заканчивалась у Кутафьей башни. Мост через реку соединял ее с Троицкой башней Кремля. Со временем улица становилась все короче: от нее отделялись центральные улицы и площади (современные пл. 50-летия Октября — б. Моховая ул., проспект Маркса — б. Охотный ряд, пл. Свердлова — б. Петровская пл.).

В современных границах улица застраивалась не одновременно: к середине XVIII столетия дома стояли только на ее западной стороне, а восточная, обращенная к Неглинной, вследствие ее постоянных разливов, представляла собой пустошь с редкими деревянными строениями и огородами. Тем не менее уже тогда улица приобрела аристократический характер: здесь селилась московская — знать. После того, как в 20-е годы прошлого века Неглинную заключили в подземный коллектор, восточная сторона улицы Петровки быстро обросла домами, между которыми возникли переулки, связывающие ее с новой улицей — Неглинной.

Улица Петровка, получившая свое название по Петровскому монастырю «что на Высоком» (месте), уже со второй половины прошлого столетия быстро приобрела характер оживленной торговой улицы, чему содействовала ее близость к Кузнецкому мосту. Это сразу отразилось на ее облике: на смену привольным барским усадьбам пришли многочисленные лавки и «торговые галереи» или пассажи. Однако начало улицы сохранило торжественно-парадный облик, приобретенный я конце XVIII столетия с постройкой монументального «огромного и великолепного» Петровского театра, который, однако, скоро сгорел. На его месте был возведен по проекту О. Бове и А. Михайлова новый театр, открытый 6 января 1626 года. Однако и этот великолепный образец русского классицизма с восьмиколонным портиком ионического ордера и гипсовой квадригой Аполлона простоял недолго. В 1853 году театр также сгорел. Работами по восстановлению руководил архитектор А. Кавос. Он сохранил композиционные основы здания, но увеличив его ширину, утяжелил пропорции и силуэт. На смену строгому изяществ\ декора О. Бове пришла эклектика. Уничтоженную в огне гипсовую квадригу Аполлона сменила бронзовая, отлитая под руководством П. Клотта. С исключительной роскошью был отделан ярусный зал с позолоченной лепниной барьеров лож цвета слоновой кости, ярко-красной обивкой мебели, хрустальными люстрой и бра. Главная сцена страны, связанная с лучшими традициями отечественной оперы и балета и самыми прославленными артистическими именами, вписала одну из самых ярких глав в летопись русского искусства.

Само здание Большого театра — не только ценное произведение зодчества, но и памятник истории. В его стенах проходили съезды Коммунистической партии и Советов, неоднократно выступал В. И. Ленин. 30 декабря 1922 года I Съезд Советов провозгласил образование СССР. Театр неоднократно реставрировался в советские годы, в том числе и после разрушений, причиненных во время налетов фашистской авиации на Москву.

С противоположной стороны с отступом от красной линии улицы на площадь Свердлова обращен фасад Малого театра. (Названия театры получили по размерам соседствующих друг с другом зданий). Это единственный сохранившийся из четырех корпусов, составлявших великолепный в классическом стиле ансамбль Театральной площади, который проектировал О. Бове (б. дом купца Варгина в 1838–1640 гг. был специально перестроен под театр; арх. К. Тон).

Драматический Малый театр за широкую просветительскую деятельность называли вторым московским университетом. Театр Щепкина и Ермоловой, оставшийся верным жизненной правде на протяжении все го творческого пути, начал свою деятельность в 1824 году. Более 30 лет он был связан с А. Н. Островским, который почти все свои произведения отдал на его сцену. Памятник великому драматургу установлен у театрального подъезда в 1929 году (скульптор Н. А. Андреев).

Коммерческое значение Петровки в жизни Москвы на рубеже XX столетия подчеркнуло возведение в,1909 году рядом с театральными зданиями большого универсального магазина «Мюр и Мерилиз», который имел претенциозный облик в духе неоготики (арх. Р. Клейн). Активное вторжение эклектики и модерна в цитадель классицизма разрушило уникальный ансамбль.

Один из его фрагментов сохранился на Петровке (Д. № 3). Жилой дом с лавками в нижнем этаже построен в 1822–1824 годах во владениях Хомяковых. Фасад, обращенный к площади, сохранился лучше. Он состоит из трех объемов. Левый боковой украшен тосканской колоннадой, стоящей на цоколе, имеющем арочные проемы окон. Уличный фасад имел в центре колоннаду, а по бокам ризолиты. Во время перестройки на рубеже столетий правый портик был уничтожен, а фасад со стороны Петровки радикально перестроен и лишился части колонн. Тем не менее сохранившийся памятник дает наглядное представление о характере застройки Петровки после пожара 1812 года.

На ее современный облик, так же как и на пересекающий Петровку Кузнецкий мост большой отпечаток наложило бурное строительство н^ рубеже XX века. К этому времени относятся многие здания. Несущий явное влияние модерна дом № 15, строившийся для страхового общества «Якорь» {арх. Э. Розен, здесь экспонировалась первая в Москве выставка художников, входивших в группу «Мир искусства»), доходный дом с многочисленными эркерами,(№ 17, арх. Г. Гельрих), торговые линии Петровского пассажа (№ 10, 1906 год, арх. С. Калугин). В простенке между входами в пассаж установлен рельеф «Рабочий» (1920–1921 гг., скульптор М. Манизер) — одна из лучших скульптур, созданных в первые годы Советской власти. Но среди позднейшей и ординарной архитектуры 'Петровка сумела сохранить один из шедевров московского классицизма — дом купца Губина (№ 25), воздвигнутый — М. Казаковым в конце XVIII столетия. Выдвинувшуюся к улице центральную часть (в те времена улица была уже) отмечает великолепный портик коринфского ордера, поднимающийся на рустованном цоколе. Изыскан и богат декор больших окон крыльев дома. Спаренные пилястры ионического ордера поддерживает иллюзорный аттик, в котором размещена трехчастная скульптурная композиция.

Если творение Казакова бросается в глаза всем, проходящим по Петровке, то другой интереснейший памятник скрывается в глубине одного из дворов по отходящей от нее влево улице Москвина. Это великолепных пропорций особняк '(д. № 6) с мезонином, большое полукружье окна которого отмечает центр главного фасада. Удивительную пластичность ему придают полуколонны коринфского ордера различных размеров, обрамляющие узкие окна, и богатый лепной декор. Рельефные изображения заполняют так же полукруглые филенки над окнами боковых крыльев. Цокольный этаж рустован.

Недавно реставраторы обнаружили, что этот дом, в котором жил прославленный зодчий О. Бове, под классическим обликом скрывает палаты в стиле нарышкинского барокко с пышным карнизом и кружевными белокаменными наличниками окон. В XVIII веке они принадлежали князьям Трубецким, а первым владельцем, по мнению исследователей, мог быть дядя Петра I Л. К. Нарышкин.

Особое историческое и художественное значение среди памятников этой заповедной зоны имеет ансамбль Высокопетровского монастыря, который завершает перспективу улицы с правой стороны. Он был основан в XIV столетии, но дошедшие до нас сооружения относятся, в основном, к концу XVII. Строительство велось на средства бояр Нарышкиных, из семьи которых происходила Наталья Кирилловна — мать Петра I. Главный кубовидный храм с пятью главами типичен для того времени, как и церковь Сергия Радонежского, стоящая на высоком арочном подклете. Она воздвигнута Петром I в ознаменование его победы в борьбе за власть с честолюбивой сводной сестрой — Софьей. Богатый белокаменный наряд: арочные пояски и спаренные колонки на стройных световых барабанах, раковины в тимпанах закомар, пышные «разрезные» фронтоны над окнами, — говорит о влиянии «московского барокко». Центричность и ярусность объемов, присущие постройкам этого стиля, демонстрирует небольшая, но монументальная церковь Петра Митрополита (1690 г.). На восьмилепестковом в плане основании поднимается восьмигранник, Завершающийся шлемовидной главой. Его рельефный декор заменен орнаментальной живописью в духе барокко. Черты этого стиля несут и две другие церкви XVIII века на территории монастыря: Толгская (1744 г.) и Пахомия (1753–1755 гг.), отличающаяся стройностью силуэта.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Москва заповедная"

Книги похожие на "Москва заповедная" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ю. Александров - Москва заповедная"

Отзывы читателей о книге "Москва заповедная", комментарии и мнения людей о произведении.