Борис Соколов - Врангель

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

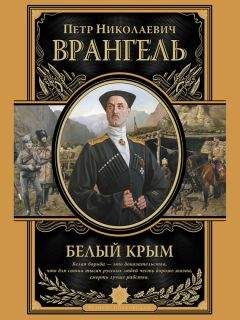

Описание книги "Врангель"

Описание и краткое содержание "Врангель" читать бесплатно онлайн.

Книга об одном из вождей Белого движения Петре Николаевиче Врангеле прослеживает его жизненный путь блестящего гвардейского офицера царской России, получившего генеральский чин на тринадцатом году службы, до Верховного правителя Крыма и главы русской эмиграции. Автор, известный писатель и историк Борис Соколов, строит убедительные предположения об исторических альтернативах: какова была бы судьба Белого движения, если бы Врангель с самого начала возглавил его, и что изменилось бы, если бы ему удалось осенью 1920 года заключить союз с Польшей. В биографии рассказывается, как появился хрестоматийно известный образ генерала в черкеске, почему Врангель не поддержал выступление Корнилова против Керенского, в чем суть его конфликта с Деникиным, как на самом деле проходила эвакуация белых из Крыма в ноябре 1920 года и какова была истинная причина смерти того, кого современники называли последним белым рыцарем и кровавым черным бароном.

Теперь я от Вас и от генерала Сидорина получаю требования добровольческие части посылать в Кавказскую и Донскую армии. Не ирония ли в параллели тех упреков, которые я от Вас получил теперь и которые получил от Вашего начальника штаба в апреле, когда он представлял выдержки из Вашего письма, отстаивавшего Царицынское направление.

Вы пишете: „… в то время, как там у Харькова, Екатеринослава и Полтавы войска одеты, обуты и сыты, в безводных калмыцких степях их братья сражаются за счастье одной Родины, оборванные, босые, простоволосые и голодные“, а генерал Юзефович в письме от 30-го марта № 04472 пишет о войсках, которым по Вашему я особо благоприятствую (Добровольцы): „надо их пополнить, дать им отдохнуть, сохранить этих великих страстотерпцев, босых, раздетых, вшивых, нищих, великих духом, на своих плечах, своим потом и кровью закладывающих будущее нашей Родины, сохранить для будущего. Всему бывает предел. И эти бессмертные могут стать смертными“.

И Вы знаете, что этим страстотерпцам ни одного дня отдыха не было дано. В свое время надо было кому-то отстаивать Каменноугольный район, и отстаивали безропотно Добровольцы, теперь надо кому-то быть в безводных и голодных степях, которые к тому же, по Вашим же телеграммам, не так уж безводны и голодны, и куда Вы в свое время просили сосредоточить Кубанцев, считая это направление наиболее блестящим и победным.

Странно мне всё это писать; ведь это так просто восстановить при малейшей объективности. Еще более странно входить в обсуждение личных отношений. Никто не вправе бросать мне обвинения в лицеприятии. Никакой любви ни мне не нужно, ни я не обязан питать. Есть долг, которым я руководствовался и руководствуюсь. Интрига и сплетня давно уже плетутся вокруг меня, но меня они не затрагивают, и я им значения не придаю и лишь скорблю, когда они до меня доходят.

Уважающий Вас А. Деникин».

Читая сегодня эти письма, невозможно отделаться от чувства, что оба генерала не столько старались в чем-то убедить друг друга, сколько писали «для истории». У каждого из них была своя правда, свои резоны. Деникин не кривил душой, когда говорил, что отнюдь не личная неприязнь к Врангелю, а стратегические соображения привели к тому, что согласно «Московской директиве» главный удар наносила Добровольческая армия Май-Маевского, а не Кавказская армия Врангеля.

Прав он был и в том, что указывал на крайнюю ограниченность материальных средств Добровольческой армии во время двух кубанских походов. В сравнении с 1918 годом снабжение, которое удалось получить к середине 1919-го за счет трофеев и англо-французских поставок, должно было казаться почти изобилием. Но этот фактор и сыграл с ним злую шутку. Красную армию в 1919 году Деникин оценивал примерно так же, как и в 1918-м. Между тем она стала не просто многочисленнее, но и дисциплинированнее, сплоченнее да и снабжалась уже гораздо регулярнее. Победе деникинцев на Северном Кавказе, например, во многом способствовали противоречия между таманцами и сорокинцами, нередко выливавшиеся в прямое вооруженное противостояние. Теперь такого у красных уже не было, хотя мятежи отдельных военачальников, например Григорьева, случались. Троцкий железной рукой наводил порядок, безжалостно карая, вплоть до расстрела, и красноармейцев, и командиров, и комиссаров — за невыполнение приказов, самовольный отход, за грабежи и насилия по отношению к мирному населению и даже за расстрел пленных. Большевики с самого начала не расстреливали пленных огульно, репрессировали только офицеров и добровольцев. Впрочем, и офицеров расстреливали далеко не всех — иначе откуда же взялись 10–15 тысяч «военспецов», служивших в Красной армии?

Деникин же в силу природной мягкости не готов был сурово наказывать своих соратников-добровольцев и союзников-казаков даже за настоящие преступления, в чем его совершенно справедливо упрекал Врангель.

Красноармейцы уже не сдавались в плен десятками тысяч, уже не бежали от горстки белых. Царицын и Камышин были последними успехами, когда удалось взять много пленных и трофеев. И эти успехи были одержаны армией Врангеля. Однако от пленных толку было мало, поскольку лишь незначительную их часть можно было поставить в строй Кавказской армии. Здесь опять сказалось отсутствие у белых сколько-нибудь привлекательных для крестьян политических лозунгов.

Деникин в тот момент еще не осознал порочности своей «Московской директивы» и всё еще был полон оптимизма. Врангель же, напротив, уже не сомневался в близком поражении Вооруженных сил Юга России, но предотвратить его был не в силах. Его армия была ближайшей к Восточному фронту красных, и оттуда против нее щедро перебрасывались новые дивизии, освобождавшиеся после разгрома Колчака. Ни о каком наступлении Кавказской армии к Саратову, а потом к Москве не было и речи. Нельзя было и сколько-нибудь существенно ослаблять Кавказскую армию. Единственная помощь, которую Врангель мог оказать операциям на главном, Московском, направлении, заключалась в перемалывании советских подкреплений, перебрасываемых с Восточного фронта. Однако для разгрома Добровольческой армии Май-Маевского большевикам вполне хватило подкреплений, переброшенных с Польского и Украинского фронтов.

Деникин, повторим, в конце июля — первой половине августа еще не понимал неизбежности поражения. Врангель же в нем не сомневался и фактически своим письмом Деникину начал долгосрочную кампанию по дискредитации главкома и смещению его с поста. Свои письма он стал распространять среди генералитета и офицерства.

Деникин, пытаясь отвести от себя обвинения в распылении сил, высказанные Врангелем, утверждал в мемуарах:

«Мы расширяли фронт на сотни верст и становились от этого не слабее, а крепче. Добровольческая армия к 5 мая в Донецком бассейне числила в своих рядах 9600 бойцов. Невзирая на потери, понесенные в боях и от болезней, к 20 июня (Харьков) боевой состав армии был 26 тысяч, к 20 июля (Екатеринослав — Полтава) — 40 тысяч. Донская армия, сведенная к

5 мая до 15 тысяч, к 20 июня насчитывала 28 тысяч, к 20 июля — 45 тысяч. Для наступления в киевском направлении в конце июля от Добровольческой армии отделилась группа всего в

6 тысяч. В начале июня с Ак-Манайских позиций начал наступление 3-й армейский корпус силою около 4 тысяч, который, пополняясь по пути, прошел весь Крым, вышел на Херсон и Одессу и составил группу войск Новороссийской области под начальством генерала Шиллинга, к 20 сентября увеличившуюся до 16 тысяч.

Состав Вооруженных сил Юга с мая по октябрь возрастал последовательно от 64 до 150 тысяч. Таков был результат нашего широкого наступления. Только при таком условии мы имели возможность продолжать борьбу. Иначе мы были бы задушены огромным превосходством сил противника, обладавшего неисчерпаемыми человеческими ресурсами. Наконец, движение к Киеву приводило нас к соединению с противобольшевистской польской армией, что значительно сокращало фронт и должно было освободить большую часть войск Киевской области и Новороссии для переброски их на гомельское и брянское направления».

Здесь Антон Иванович немного кривит душой и играет цифрами. 150 тысяч человек — это максимальная численность Вооруженных сил Юга России с учетом тех, кто находился в тылу. Рост ее состава происходил частью за счет оседавших в тылу офицеров, но по большей части — за счет мобилизованных пленных красноармейцев, отправляемых в тыл на бесконечное формирование. А вот шесть тысяч человек, брошенных на Киев, и четыре тысячи отправленных в Крым и на юг Украины — это были полновесные штыки и сабли, которых так не хватало на Московском направлении. Когда же Деникин пишет, что движение добровольцев к Киеву должно было привести к соединению с польской армией, он утрачивает чувство политической реальности. Как раз вторжение белых на Правобережную Украину укрепило Пилсудского в мысли о необходимости заключить временное перемирие с Советами.

Согласно оценкам советских историков, к 2 (15) августа 1919 года Вооруженные силы Юга России достигли своей максимальной боевой численности и насчитывали 90–95 тысяч штыков и сабель (в том числе в Кавказской армии — до 15 тысяч), около 200 орудий, 600–800 пулеметов. Противостоявшие им части Красной армии имели 230–235 тысяч штыков и сабель (Деникин в тот момент ошибочно считал, что 140–160 тысяч), 900 орудий, 3,5 тысячи пулеметов. 5 (18) октября 1919 года на главных Орловско-Курском и Воронежском направлениях деникинцы имели 27 тысяч штыков и сабель, до 600 пулеметов, около 100 орудий. У красных здесь было 88 тысяч штыков и сабель, более 1300 пулеметов и более 350 орудий. На прочих участках фронта, включая царицынский, перевес советских войск был не столь ощутимым: в полтора-два раза по людям и вооружению. Здесь сказалась порочность деникинской стратегии, стремления быть сильным везде. В результате в решающий момент у белых на главном направлении оказалось меньше сил, чем на второстепенных. А 7 (20) ноября 1919 года, после того как Вооруженные силы Юга России оставили Курск и Воронеж, у них осталось 75 тысяч штыков и сабель, около 300 орудий, примерно 1100 пулеметов. Им противостояло 155 тысяч красных штыков и сабель, 3800 пулеметов, 850 орудий. При этом на центральном участке фронта, против Добровольческой армии и части Донской, где красные нанесли главный удар, их перевес стал еще более значительным.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Врангель"

Книги похожие на "Врангель" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Борис Соколов - Врангель"

Отзывы читателей о книге "Врангель", комментарии и мнения людей о произведении.