Станислав Золотцев - Столешница столетий

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Столешница столетий"

Описание и краткое содержание "Столешница столетий" читать бесплатно онлайн.

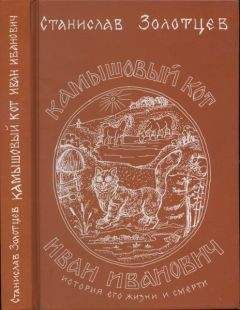

Повесть Ст. Золотцева «Камышовый кот Иван Иванович», рассказывающая о жизни в сельской глубинке 90-х годов минувшего века, относится к тем произведениям литературы, которые, наряду с эстетическим удовольствием, рождают в душах читателей светлые, благородные чувства.

Оригинальная по замыслу и сюжету сказка об очеловеченном коте написана простым и сильным, истинно далевским литературным языком. Она по сути своей очень оптимистична и хорошо соответствует самой атмосфере, духу наших дней.

Повесть, дополненная художественными иллюстрациями, а также включенное в книгу художественное мемуарное сказание «Столешница столетия», рассчитаны на широкую аудиторию.

(задняя сторона обложки)

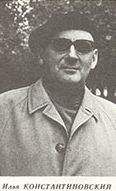

Родился в 1947 году в деревне Крестки под Псковом. Трудовую деятельность начал с пятнадцати лет, работая слесарем на одном из псковских заводов. Окончив вечернюю школу, поступил в Ленинградский госуниверситет на филологический факультет. Получив в 1968 году диплом ЛГУ, два года работал переводчиком в Индии, затем преподавал в Историко-архивном институте в Москве. Несколько лет служил офицером морской авиации на Северном флоте. Кандидат филологических наук.

Печататься начал с 1970 года в журналах «Аврора» и «Новый мир». Первая книжка стихов вышла в 1975 году, тогда же принят в Союз писателей СССР. Он автор 25 поэтических книг, трех сборников прозы и четырех книг литературных исследований, а также более 20 книг переводов на русский язык поэтов Востока и Запада, многих статей и очерков по отечественной и зарубежной литературе.

В конце 80-х годов широкую известность С.А. Золотцеву принесли его публицистические выступления в печати, направленные против разрушения отечественной культуры и распада Советского Союза.

[collapse collapsed title=Содержание]

A. Салуцкий. В тени эпохи 2

Камышовый кот Иван Иванович 9

[b]Столешница столетья 127[/b]

Статьи и рецензии 283 Честь, сбереженная смолоду 283

Причудливая песнь Причудья 292

Ничего общего 296

[b] B. Рахманов. Чуткость поэта 302[/b]

[/collapse]

Нет уж, братцы, нет, господа-товарищи, я скорее согласен хмуро усмехнуться, услышав, как во дворе моего нынешнего талабского дома хмельной земляк орёт ту же самую попевку, которую сто с лишним лет назад орали во хмелю его прадеды-мастеровые: Какая барыня не будь, А всё равно её е…ть!

Не зря же, ох, не случайно эта непечатная частушка пережила всё Двадцатое столетие, придя в него из предыдущего, и до наступившего века дожила. Да, груба, да, детям её нельзя слушать, да, нехорошо, что этот мужик ее орёт рядом с песочницей, — подо чего же точно она отражает суть людских взаимоотношений в обществе. В любом обществе — любого времени и века. Да и суть самого общества. И времени тоже…

…Так что я не время нынешнее порицаю. Завет своего прародителя помню и соблюдаю: «Что толку время хаять? Времена — всегда одни и те же. Это с нами что-то не то деется…»

Но и отцовские слова помню: «Нас поломать-то никто не поломает, пока мы сами не поломаемся».

Так-то, ребята…

…А, кроме того, в тех грубоватых речениях, в тех далеко не изысканных словесных оборотах, коими изъяснялись ближние и дальние мои родичи, односельчане и земляки той поры, было столько всякого своеобразного и терпкого колорита, самой жизнью рождённого, столько меткости! — мудрено ли, что те высказывания запоминались сразу и навсегда, словно строки чеканных стихов. Хотя и не сразу доходили до моего ребячьего понимания.

В тупик однажды затянули меня наставления, которые втемяшил в своего молодого внучатого племянника один из моих «дедухов» (то есть, двоюродных и троюродных дедов). Мне было тогда уже лет около десяти, и меня отпустили к нему с этим самым молодым парнем; шло лето, и мне очень хотелось на озеро, а старик жил в приозёрном селе. После рыбалки и ужина меня уложили на лежанку за тёплой печкой: июнь стоял прохладный, и хозяин протопил избу. Я сразу же провалился в сон, однако вскоре проснулся от двух громких мужских голосов, доносившихся из кухни. Громко-то говорил именно «дедух», молодой родственник отвечал ему твёрдо, но негромко, хотя чувствовалось, что оба они пьют не только чай… Скоро мне стал ясен предмет их горячей беседы. Старик убеждал молодого в том, что он должен жениться только на той, которую он, «дедух», ему приглядел и уже сватает. Парень же в ответ говорил примерно так: да, девка всем хороша и пригожа, и хозяйка добрая из неё, видно, будет, но вот не по душе она мне, не по вкусу, не по нутру. Хозяин избы от этих возражений своего молодого родича взвивался боевым петухом:

— Ах, не по скусу?! Не по душе? Ишь ты какой разборчатый возрос… Лёнька, Лёнька, дурья твоя голова, ить совсем ты сопливый ещё, оказывается, стручок зелёный, а я тут с тобой, как с ровней, толкую… Не по скусу она ему, вишь ли! А ты её, что, скусил уже, что ли? Нет? ну и слава Богу, что нет, такую девку портить до венца ни к чему, — хоть я, к примеру, будь твоих годков, от такого греха не удержался бы… Да не про тот скус ты говоришь, Леонид! Я тебе таку ладну деваху нашёл! — нойма таких, считай, уже и нетути, да и даве, в мои года, немного было. Сам же сказал: и личьём приятна, и руками быстра, и опрятна, дух от неё добрый без всяких там помад и пудер — и отец-мать, и весь корень ихний такие же. Вот на что я глядел, когда её тебе высматривал, вот тебе тот самый скус, чтоб семью заводить, брат ты мой! А всё прочее — это не скус, это… так, баловство… Ну и тут, однако, чтоб с бабой в этот самый скус войти, с ней же ведь пожить надо, чтобы и ты сам ей скусным стал, но ить такое ж в семье, в доме делается. А в лопухах да впопыхах — тут не до скусу!

…Ты понимай, внучок, знаю, про что говорю, в этих делах давно уж пихаюсь. Ведь сам знаешь — я уж с третьей жонкой живу, и кажная новая прежней слаже! Хоть и первая моя, Анфиска, ух, горяча была, изба у нас с ней по ночам ходуном ходила — во как мы с ей друг дружку баловали, куды там твой скус! Да вот прибрал её Христос — вторыми родами от горячки померла… А уж другая жонка, Лизавета, так всем взяла: так телесна была, прям-таки током титьки ейные ударяли, и такая, вишь ты, жалостна да заботлива — и моих от Фиски дитят взростила, и двойню сама родила. И ещё б родила, да последняя война не дала. Погибла моя Лизанька под траком танковым, раздавили её, сволочи, когда на Талабск пёрли… Ладно ещё, что детишки с ей не сгинули, бабка твоя, Лёля, дай ей Бог здоровья, брата моего Михаила жонка, всю войну их у себя держала… А я с войны пришедши был токо что не на костылях, еле можаху, думавши было — зачахну, заморюся с двумя младшенькими моими, — ну, слава Богу, старшие их ростить принялись. Вот и гляжь, Лёнька, что значит, когда детей не один и не два, как нойма у вас мода пошла… А тут и Татьяна с того берега на нашем появилась — и в одночасье мы друг другу глянулись. Это уж мне, точно, последняя милость боженькина: и детве моей не мачехой, а ронной стала, и грамотна, сельсоветом правит, и разносолы стряпает, каких я допреж не едал… И вот тебе, внучок, про твой скус-то последнее, я ить уж и не мыслил посля контузий своих, что к полюбовному делу пригоден буду, по первости-то Татьяне от меня радости никакой не доставалося, ан год-другой прошёл — и таким прытким я с ей заделался, сам себе часом дивлюсь! Зря, что ль, на старости-то лет обратно батькой стал: вот, Митька, дядька твой, тебя на пятнадцать годков помлаже — чудеса!.. Это вы с Шуркиным мальцом в гостях пойма, дак Татьяна спит, а не будь вас — рази дал бы я ей дрыхнуть, да ни в жисть! А ты мне тут — про скус…

Эх, Леонид, да только та баба твоя по настоящему-то, которая тебе детей рожает, кашу варит да спит с тобой кажную ночь; которая когда-либо над могилкой твоей выть будет… али ты над ейной, не дай Бог. А всё прочее — вода в решете да песок скрозь пальцы. Знал бы ты, парнишка, скоко у меня того песку перебывало, когда шинельку носил, но войнам ходил — сам я со счёту сбившись! Атолку? Ещё на той, на первой войны с германцем я и австриячек мял, и немок подминал, и румынок заваливал… На гражданской татарок довелось попробовать и степнячек всяких, у которых косы ниже жопы… А на последней, на великой-то войны, уж вроде и не до баб мне было, ан всё одно — венгерка подвернулась, да, вишь ты, точно венгерка, навроде этих слив-венгерок — сочная да сладкая…

Ай, да все они хороши, у всех титьки лучше любых подушек, да только так скажу — все как одна. У всех вдоль, а не поперёк. Вот и весь твой скус. Не про то тебе думать надо, внучок, семью-то заводить решивши!

…Разговор старика с парнем ещё продолжался, но я опять заснул. Утром же, с незнакомым прежде волнением вспоминая подробности услышанной ночной беседы, я понял, что, несмотря на моё малолетство, основное её содержание до меня вполне дошло, даже и в некоторых подробностях. Что тут удивительного? сельский ребёнок, видящий, как «вяжут» и случают домашних животных, разумеется, знает, что «и у людей точно так же». Да и немало всяческого «интима» успевали насмотреться в тесном и напряжённом быту — что сельском, что городском — сверстники и сверстницы мои, прежде чем войти в возраст любви и брака. И вот что примечательно, однако: целомудренно-одухотворённое отношение к понятию «любовь» мы в большинстве своём до седых волос в себе сохранили — при всей внешней грубоватости нашей.

А всё же некоторые подробности той ночной беседы остались для меня тогда совершенно непонятными. Ну, никак не мог я взять в толк, о чём говорил мой пожилой родственник, уверяя молодого — мол, у всех «вдоль, а не поперёк». Что именно вдоль, а не поперёк могло быть у всех женщин — над этим я долго ломал голову, но в конце концов махнул рукой. И правильно сделал. Через энное количество лет истина сия открылась сама собой. Как говорится, жизнь сама подсказала…

…А вот шершаво-корявые мужицкие откровения моего «дедуха» о взаимоотношениях мужчин и женщин, услышанные мною в детстве, врезались мне в память навсегда и накрепко. Жаль — не всегда и не во всём я следовал тем наставлениям в своей взрослой жизни.

Что и говорить, многое в тех сокровенных сторонах жизни, среди которой я вырастал, сегодняшним людям, росшим в более поздние времена, может показаться грубоватым, простоватым, прямолинейным, в чём-то даже и примитивным — как, наверно, вся наша жизнь той поры. Пожалуй, так оно во многом и было. Но — лишь внешне… Да, вот те же лица женщин, что вспоминаются мне сейчас — конечно же, в их глазах жила простодушность, верней — простодушие доброты; да, обветренными, с «вечным» загаром от сельских трудов были эти лица. Но примерно так же выглядели и многие тогдашние горожанки, особенно окраинные: и жестковатыми, и суровыми становились с возрастом их облики, а у некоторых и то проглядывало, что запечатлено в тех строках Некрасова из «Тройки», которые никогда (и справедливо, это — не для песни, а для плача) не поются, «выраженье тупого терпенья и бессмысленный вечный испуг». Изнурённые лица… «Долюшка женская», словами того же гения говоря, у россиянок простых никогда лёгкой не была. Ни в какие времена — и сегодня то же…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Столешница столетий"

Книги похожие на "Столешница столетий" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Станислав Золотцев - Столешница столетий"

Отзывы читателей о книге "Столешница столетий", комментарии и мнения людей о произведении.