Станислав Золотцев - Столешница столетий

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Столешница столетий"

Описание и краткое содержание "Столешница столетий" читать бесплатно онлайн.

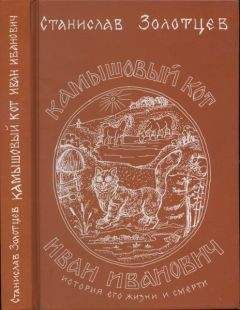

Повесть Ст. Золотцева «Камышовый кот Иван Иванович», рассказывающая о жизни в сельской глубинке 90-х годов минувшего века, относится к тем произведениям литературы, которые, наряду с эстетическим удовольствием, рождают в душах читателей светлые, благородные чувства.

Оригинальная по замыслу и сюжету сказка об очеловеченном коте написана простым и сильным, истинно далевским литературным языком. Она по сути своей очень оптимистична и хорошо соответствует самой атмосфере, духу наших дней.

Повесть, дополненная художественными иллюстрациями, а также включенное в книгу художественное мемуарное сказание «Столешница столетия», рассчитаны на широкую аудиторию.

(задняя сторона обложки)

Родился в 1947 году в деревне Крестки под Псковом. Трудовую деятельность начал с пятнадцати лет, работая слесарем на одном из псковских заводов. Окончив вечернюю школу, поступил в Ленинградский госуниверситет на филологический факультет. Получив в 1968 году диплом ЛГУ, два года работал переводчиком в Индии, затем преподавал в Историко-архивном институте в Москве. Несколько лет служил офицером морской авиации на Северном флоте. Кандидат филологических наук.

Печататься начал с 1970 года в журналах «Аврора» и «Новый мир». Первая книжка стихов вышла в 1975 году, тогда же принят в Союз писателей СССР. Он автор 25 поэтических книг, трех сборников прозы и четырех книг литературных исследований, а также более 20 книг переводов на русский язык поэтов Востока и Запада, многих статей и очерков по отечественной и зарубежной литературе.

В конце 80-х годов широкую известность С.А. Золотцеву принесли его публицистические выступления в печати, направленные против разрушения отечественной культуры и распада Советского Союза.

[collapse collapsed title=Содержание]

A. Салуцкий. В тени эпохи 2

Камышовый кот Иван Иванович 9

[b]Столешница столетья 127[/b]

Статьи и рецензии 283 Честь, сбереженная смолоду 283

Причудливая песнь Причудья 292

Ничего общего 296

[b] B. Рахманов. Чуткость поэта 302[/b]

[/collapse]

Да — эта дама приходилась моей мамочке троюродной тёткой. Отец Ядвиги был младшим братом «инсургента», участника польского восстания 1863 года, который, отбыв несколько лет в Сибири и получив «ограниченное» помилование, осел в русско-белорусском захолустье, в Малоне, — как ему поначалу верилось, временно. А потом влюбился в дочь кузнеца — и стал моим прадедом по материнской линии. И, обжившись, взял под опеку осиротевшую дочь своего младшего брата Ядзю. А она в свою очередь взяла под крыло — уже через годы, во времена послеоктябрьской смуты — осиротевших внучек своего опекуна, среди коих особенно привязалась к средней, которую звали Анелью, к моей будущей маме. И «вела» она свою любимицу до начала 30-х годов, до получения ею диплома «шкраба». А у неё самой, у Ядвиги, тогда же началась в жизни «полоса препятствий», тяжких горестей, а то и лютых мук… Но преодолела она эту длительную полосу. Перенесла всё с тем достоинством, какое и подобало, и соответствовало её титулу. Не сословному, а жизненному: пани Ядвига!

«…Нас поломать-то никто не поломает, пока мы сами не поломаемся».

…Здесь уместно сказать, что мама и назвала меня в честь своего деда-поляка (или кашуба?), тем самым нарушив одну из заповедных традиций семьи своего мужа. В ней от поколения к поколению чередовались два мужских имени: Александр и Николай. Не назвав меня Николаем, мама в очередной раз вызвала отчуждение к себе со стороны родителей моего отца. Но древний чудотворец из Мир Ликийских всё-таки стал моим святым небесным покровителем. Дед с бабкой настояли на своём: в крещении я стал Николаем…

И ещё одно надобно упомянуть о маминой родственнице, всерьёз числившей Шопена и Огинского среди своих сородичей по племени кашубов. На груди пани Ядвиги, особенно заметные на тёмном фоне её платья и рядом с белыми кружевами воротника сверкали и позвякивали несколько наград. Некоторые из них я уже умел различать и запомнил два ордена: боевого Красного Знамени и Красной Звезды. А ещё одна награда была для меня совершенно невиданной: она висела на цепочке, и в центре её золотился одноглавый орёл. Мама позже объяснила мне: «Это польский, орден военной чести, „Виртути Милитари“, по-моему, так он зовётся… Тётя Ядзя ведь до Варшавы дошла с польской армией, а организовали эту армию у нас в Рязани. Вот её туда, в это войско польское прямо из лагеря, из Казахстана и направили, еле живую, Ядвигу-то нашу несгибаемую…»

Да, было от чего моей бабушке после её «двуязычной» беседы с маминой троюродной тёткой восторженно всплеснуть руками и выдохнуть: «Во какие диковинные люди в нашей родове есть!»

…Но и другие родственники мамы, тоже довольно-таки дальние (близкие почти все либо в Гражданской войне сгинули, либо в Великой войне пали), иногда навещавшие моих родителей, тоже казались мне весьма «диковинными» людьми. Это были жители деревень, сёл и хуторов, затерянных в глубинных лесных далях вокруг Малоня, хотя кое-кто жил и в самом этом райцентре, родном мамином городке. Но меня прежде всего удивлял их говор. Он был несколько похож на речь многих тогдашних жителей талабской селыцины: к примеру, вместо «он где-то бродил» всегда говорилось «он блыкал» или «блукал». Да и сегодня кое-кто аж в самой столице нашей области не расстался с твёрдым и сочным звуком «ч» в своём выговоре — «чЫстый», «чОрный»… Но если вместо «они его деды» люди говорят «яны яго дзяды», а хозяйство называют «гаспадаркой», то ясно, что это уже не другой говор — это другой язык.

А ещё вспоминается, что эти мамины малоньские родственники под пиджаками и жакетами носили белые косоворотки, расшитые петухами, косыми крестами и прочими замысловатыми узорами. Такие домотканые одеяния давно уже вышли из обихода к тому времени даже в глухих деревнях нашей местности. В лучшем случае предметы русского народного костюма лежали в старушечьих сундуках и ждали своего часа — той поры, когда стали возрождаться наши фольклорные праздненства. А вот жители маминого родного края, граничившего с Белоруссией, продолжали носить не только «покупное»…

Впрочем, многое становилось понятным в этом колорите, когда обнаруживалось, что кое-кто из «многоюродников» моей мамы, отродясь не менявший места жительства, давно уже стал согласно паспорту обитателем не только другой области, но и другой республики, — «Мы з Бяларуси». Но, что примечательно, они тоже считали себя русскими… Малонь остался в Талабской области, но часть земель его бывшего уезда по воле державной власти была «отрезана» в пользу соседней Витебшины. Однако в те времена, в годы после Великой Победы подобные перемены даже и не замечались простыми людьми в едином государстве. И уж тем более не могли они становиться причинами трагедий людских, как произошло это десятилетиями позже, в конце XX века…

И ещё одна примета «диковинности» тех дальних родичей моей мамы врезалась мне в память. Когда они, эти мужчины и женщины из дальнего залесья и заозерья, а то и «з Бяларуси», в большинстве своём ни разу не бывавшие в нашей округе и в Талабске, впервые оказывались гостями дедова дома и других домов нашей родовы, то не было конца возгласам восторга и удивления, которыми хозяева осыпали своих гостей. «Господи, Христина, да ты прям-таки двойняшка нашей Нюрки Подплитновой!» «Богдан Петрович, вы с моим крёстным просто на одно лицо, в сутемье так вас бы за него приняла!» Вот такие восклицания слышались под крышами пригородных и городских талабцев, принимавших гостей из далёкой окраины своей области и с витебских земель. Или: «Николай, гляжь-ка на этого мальца! — уж не согрешил ли ты с его мамкой, обличьем-то он весь в тебя!».. И в самом деле, при всей разнице в говорах и в одежде меж гостями и хозяевами сходство между типами их физической внешности, между обликами, лицами многих из них просто бросалось в глаза. Столь разительным было оно, что и впрямь можно было принять не одного из этих малоньцев и витебчан за наших кровных «фамильцев». Разве что мамины «многоюродники» были почти все льняноволосыми и синеокими, а среди нашей родовы встречалось немало и темнорусых, и кареглазых.

На все восторженные возгласы хозяев по поводу этого сходства гости скромно отвечали примерно так: «У нас усех адны дзяды». Думается, более точного ответа и не сыщешь. Ни по жизни, ни по исторической сути: «дзядами» — предками, пращурами нашими были действительно одного корня люди — славяне северо-запада Руси, кривичи, словене…

…А в говоре моей мамочки, в наставнически-правильном произношении учительницы до конца её дней, словно некая устная «родинка», сохранялся еле заметный, но всё же ощутимый на слух звук «ч», тот самый, твёрдый и сочный. И сейчас мне ещё слышится из запредельно-неземных далей её тихий родной голос: «СыночЭк, покушаешь чЭго-нибудь?» Никогда, никогда мне уже не услышать этот голос наяву!..

Но этот — «этнический» — колорит в портрете нашей семейно-родственной общности будет неполным, если не упомянуть ещё об одном его оттенке. Далеко не самом существенном, ибо речь идёт о людях, которые по сути, к родове-то имели очень косвенное отношение, однако — имели.

В двадцатые и особенно в тридцатые годы минувшего столетия сама жизнь, как штормовая стихия, размётывала многих парней и девушек нашего, некогда патриархально-спокойного древнего города и его сельских окрестностей по разным краям революционно-советской страны. Кто-то оказывался в ближнем Питере, иные — в столице, но многих уносило и дальше, южнее и восточнее. И естественно, что в те сугубо «интернациональные» времена, когда многим молодым поверилось в светлое будущее — согласно строке Маяковского — «без России и Латвии», без разделения людей на русских, татар и прочие народы и племена, — естественно, что эти потомки талабских славян-кривичей нередко обзаводились семьями, не размышляя над генеалогическими древами своих избранниц и избранников. Женились на армянках и еврейках, выходили замуж за таджиков и чеченцев… Вот и кое-кто из питомцев нашей родовы, оказавшихся вдалеке от отчих гнёзд, не избежал такой любовно-брачной участи.

Вот и приезжали они из больших городов и дальних краёв, навещая родителей, со своими молодыми супругами — кто со смуглыми, раскосыми и скуластыми, но плосконосыми, кто с белолицыми, но глаза и волосы у них чернотой соперничали с антрацитом. А уж носы! Даже неслабые по размерам, «чудские», хрящевато-сильные, а то и крупным морковкам или картофелинам подобные «паяльники», какими до сих пор отличаются лица большинства коренных талабцев, иногда казались миниатюрными пипками в сравнении с грозно-могучими клювами тех уроженцев и уроженок Кавказа и Памира. Их носы, казалось, повторяли если не величиной, то формой скалы и утёсы их родных гор, а гортанное и рокочущее звучание их говоров лишь усиливало это впечатление…

А кое-кто из наших родичей, угнездившихся в иных краях и городах, приезжал с кучеряво-рыжеватыми жёнами и мужьями, чья речь была не просто быстрой, а какой-то «прыгучей» и очень часто картавой. И лица их детишек тоже, как правило, были усеяны рыжими конопушками, и медью отливали их курчавые шевелюры, и местные мальчишки, дразня этих приезжих своих сверстников, приставали к ним: «Скажи — всё равно! Ну, скажи, что всё равно!» На что бойкие юные потомки Моисея язвительно отвечали: «Ты — равно, уже давно!»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Столешница столетий"

Книги похожие на "Столешница столетий" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Станислав Золотцев - Столешница столетий"

Отзывы читателей о книге "Столешница столетий", комментарии и мнения людей о произведении.