Станислав Золотцев - Столешница столетий

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Столешница столетий"

Описание и краткое содержание "Столешница столетий" читать бесплатно онлайн.

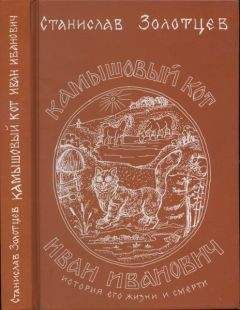

Повесть Ст. Золотцева «Камышовый кот Иван Иванович», рассказывающая о жизни в сельской глубинке 90-х годов минувшего века, относится к тем произведениям литературы, которые, наряду с эстетическим удовольствием, рождают в душах читателей светлые, благородные чувства.

Оригинальная по замыслу и сюжету сказка об очеловеченном коте написана простым и сильным, истинно далевским литературным языком. Она по сути своей очень оптимистична и хорошо соответствует самой атмосфере, духу наших дней.

Повесть, дополненная художественными иллюстрациями, а также включенное в книгу художественное мемуарное сказание «Столешница столетия», рассчитаны на широкую аудиторию.

(задняя сторона обложки)

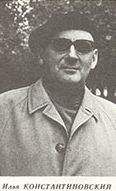

Родился в 1947 году в деревне Крестки под Псковом. Трудовую деятельность начал с пятнадцати лет, работая слесарем на одном из псковских заводов. Окончив вечернюю школу, поступил в Ленинградский госуниверситет на филологический факультет. Получив в 1968 году диплом ЛГУ, два года работал переводчиком в Индии, затем преподавал в Историко-архивном институте в Москве. Несколько лет служил офицером морской авиации на Северном флоте. Кандидат филологических наук.

Печататься начал с 1970 года в журналах «Аврора» и «Новый мир». Первая книжка стихов вышла в 1975 году, тогда же принят в Союз писателей СССР. Он автор 25 поэтических книг, трех сборников прозы и четырех книг литературных исследований, а также более 20 книг переводов на русский язык поэтов Востока и Запада, многих статей и очерков по отечественной и зарубежной литературе.

В конце 80-х годов широкую известность С.А. Золотцеву принесли его публицистические выступления в печати, направленные против разрушения отечественной культуры и распада Советского Союза.

[collapse collapsed title=Содержание]

A. Салуцкий. В тени эпохи 2

Камышовый кот Иван Иванович 9

[b]Столешница столетья 127[/b]

Статьи и рецензии 283 Честь, сбереженная смолоду 283

Причудливая песнь Причудья 292

Ничего общего 296

[b] B. Рахманов. Чуткость поэта 302[/b]

[/collapse]

Но, говорю, то были редчайшие исключения. По-настоящему сиротское чувство тоски от одиночества в детстве мне было неведомо. Мне выпал, считаю, счастливейший удел в жизни. До той поры, покуда я из маленького мальчика не стал вызревать в подростка, меня не только ежедневно, но и почти ежечасно окружала добрая забота старших. Вокруг меня был мир родных мне людей. Этот мир взрастил меня и наполнил меня собой. И как бы потом ни меняла и ни ломала меня жизнь, какие бы невозвратные потери ни понесла моя душа, пробиваясь вместе с телом сквозь время — он оставался и остаётся во мне.

И как же было не поверить мне, когда осознавал, что я живу на белом свете, как было не преисполниться мне наивной и чистой верой в то, что на белом свете живут одни лишь родные мне люди? И жил я в этом убеждении довольно долго — до тех пор, пока не ощутил, что люди — смертны, и что я тоже могу умереть. Причём — от насильственной смерти…

А до того часа мне твёрдо верилось, что мои родные будут жить всегда, и что они всегда были мне или бабушками и дедушками, или тётушками и дядьками. Они, был я убеждён, уже родились такими.

Особенно — родители.

III

Да, особенно родители…

Поулыбайтесь над моей полумладенческой наивностью, но я очень долго был в ней схож с тою дореволюционной гимназисткой из анекдота, которая вздыхала: маменьке было хорошо, она за папеньку вышла замуж, а вот мне за кого-то чужого придётся… Я действительно был неколебимо уверен, что отец и мать изначально являют собой единое и нерасторжимое целое и от рождения до кончины никем друг другу не могут быть, кроме как мужем и женой. Причём не только мои, но и любые отцы и матери. В такой уверенности пребывал я, кажется, аж лет до десяти, покуда в моё сознание не вошло понятие «развод». Не слово, но именно понятие. Слово-то это приходилось слышать в разговорах старших, но я как-то не вникал в его смысл, пропускал мимо ушей. Помнится, и во «взрослых» книжках, до которых был я охоч, оно мне встречалось, да и газеты я уже начал читать, а в них тогда в обязательном порядке расторгающие свой брак должны были публиковать о том объявления. Но всё это опять-таки мимо меня проходило, скорей всего потому, что ни в среде родственников, ни меж знакомыми, ни вообще в округе ни о каких разводах тогда всерьёз, близко к сердцу принимая, никто не говорил. После войны их почти не было, вот свадеб звенело невероятное множество…

Когда же это событие произошло в одной семье, находившейся, можно сказать, на дальней окраине нашей родовы, но всё-таки внутри неё, оно стало главной, если не единственной темой разговоров надолго, особенно среди женского населения Кресток и соседних деревень. Пересуды клубились — выше неба! И под крышей нашего дома тоже: как только рядом с бабушкой оказывалась мама (родители к тому времени уже начали учительствовать в пригородной школе) или кто-либо из родственниц и соседок — так сразу в их беседе начинало потрескивать, словно искры в «электрической машине» на школьных уроках физики — «развод! развод!». Это слово произносилось и с гневом, и с возмущением, и с осуждением, и с оттенками сочувствия и сострадания. Но кое у кого и потаённая зависть звучала в голосе!

Короче — сенсация, словно бомба взорвалась в тогда ещё почти патриархальной тиши местных нравов. Отзвуки взрыва слышались и в болтовне детей и подростков, начинавших открывать «тайны плоти»… Для меня же осознание сути этого скандала стало и впрямь чем-то таким страшным, как будто одна из тех мин, которые откапывали в старых окопах мои старшие «братики», уже готова взорваться, вот-вот рядом со мной прозвучит взрыв, и мне уже никуда от него не спрятаться! Так мне было страшно понять, что родители Гошки, мальчишки из пригородного рабочего посёлка, мальчишки, с которым я и не дружил, и знал о нём только то, что он мне какой-то дальний-дальний «многоюродник», — так вот, его родители больше не будут жить вместе, перестают быть друг другу родными. Но ведь этого не может быть, не должно быть! — вопило и выло всё во мне. Разве сестра и брат могут перестать быть сестрою и братом? Разве моя мама может перестать быть мне мамой? Так как же родители могут не быть больше друг другу мужем и женой?! Конечно, я «проецировал» случившееся на себя, представлял себя на месте Гошки — и мне хотелось кричать от страха и от несправедливости, и мне казалось, что земля начинает уходить из-под ног… И спасло меня от неизбежного потрясения и недуга психики только то, что я не выдержал и все эти свои переживания выплеснул на родителей. И они оба в голос мне спокойно сказали: «Да, к несчастью, так иногда бывает. Но с нами ничего подобного случиться не может». И я понемногу стал успокаиваться…

Разумеется, поверилось мне в правду родительских слов потому, что уж очень хотелось поверить и скорее отойти от нахлынувшего кошмара. Но была тому ешё одна причина — собственно, та самая, по которой и возник во мне этот кошмар, и поднялись эти сводящие меня с ума переживания. Ведь именно мои родители были для меня первообразом (тут можно и научное словцо употребить — «архетипом») понятий «родители», «отец и мать», «супруги», «муж и жена». И любые другие муж с женой, и родители любых других детей в моих глазах, а, верней, в подсознании моём существовали некими «вариациями» той самой первой супружеской пары, моих отца и мамы. Отсюда и моя тогдашняя логика: если нечто, из ряда вон выходящее, происходит с какой-то другой четой супругов, значит, это может стрястись и с моими родителями.

И развод тоже… Но такое событие в жизни моих — моихі — отца и мамы, по моему детскому разумению, было бы равно их исчезновению, смерти их обоих; значит, оно не могло с ними произойти! Потому что… да просто потому, что не могло произойти никогда. Иначе, иным образом я не мог мыслить и чувствовать.

…И в общем-то эта моя детская логика была почти безукоризненной. Уже в зрелом возрасте, размышляя над жизнью отца и мамы, я стал понимать то, что сегодня, когда обоих уже нет в живых, стало для меня абсолютной истиной по отношению к ним. Нет, никогда я не идеализировал своих родителей, и теперь их образы не превратились для меня в «образа», в иконы. Никакие «тишь-гладь да Божья благодать» меж ними никогда не царили, какое там! Слишком непростыми характерами они оба отличались, и немало всяческих «сучков и задоринок» было в сильной и независимой натуре каждого из них. И ссоры меж ними мне помнятся, и горькие размолвки, хотя и не частые, и недолгие. Но подумайте, разве могло быть идеальным или хотя бы прочным состояние психики у людей, чьё детство совпало с Гражданской войной, молодые годы прошли в бурях предвоенного десятилетия, а потом каждый из них двоих прошёл свои муки ада в самой кровавой из всех войн: отец — на фронте, в плену и в санбатах, мать — в первой блокадной зиме и в мытарствах эвакуации. А всё остальное — несколько десятилетий учительского труда, по большей части — в сельской глухомани… Это — лишь самые основные приметы их судеб, о более мелких терниях не упоминаю. Так что тому надо поражаться, что мои родители, прожив вместе ровно пятьдесят пять лет, ни в одной из своих самых крупных размолвок даже и не помыслили о расставании друг с другом навсегда. (Последняя фраза — почти буквальное повторение строк из дневниково-мемуар-ных записок отца, которые он, оказывается, стал вести после смерти мамы; я их лишь недавно обнаружил). Их действительно разлучила только смерть.

И всё-таки, если можно вообще говорить о гармонии во взаимоотношениях мужа и жены, то я не назову более гармоничной супружеской четы, чем мои родители. Мужчины и женщины, которые в такой же мере были бы подходящим и друг другу, как мои мама и отец, я просто не встречал за уже многолетнюю свою жизнь…

…Как-то раз, уже давно (скажем так: в дни моей «ранней зрелости»), я, пережив одно из кораблекрушений своей личной жизни и немного отойдя от него, задал маме грустный вопрос, который относился ко мне, но для неё, пожалуй, был не менее болезненным, чем для меня — если не более. Я сказал ей: как же так? — если ещё в детское моё сознание понятия «брак» и «семья» впечатались как нечто святое, незыблемое и неприкосновенное, и если я, повзрослев, сохранил в себе это отношение настолько, что даже в самые разгульные мои годы ни одна «окольцованная» женщина не могла стать предметом страсти или вожделения моих; если это так, спросил я маму, то почему же мои старания создать такую же семью оказываются возведением «замков на песке»? …Печально помолчав, она вдруг улыбнулась как-то по-молодому, даже чуть озорно, а потом заговорила уже серьёзным голосом: «И наша с отцом тут вина тоже есть… Мы же тебя в этом отношении никак не направляли, думали: есть перед тобой наш пример — и довольно, ни к чему тебе нравоучения-то наши нудные. А ты на этом нашем примере решил образец себе создать для построения семьи, а получилась-то у тебя — схема. Лекало какое-то, или, там, колодка… А ни люди, ни чувства живые в схему никакую не влезают. Папа это всегда понимал, потому и уступал мне часто, и на глупости мои внимания не обращал. А у тебя всё должно быть только по-твоему, и — от сих до сих. Какой женщине это по нраву будет, да ещё из нынешних? Они-то (мама назвала имена двух известных ей моих избранниц) тебя любили, да только под схему твою ни одна не подходила… А характер-то у тебя не папин — дедов, тебе бы чуть помягче да полегче быть надо!»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Столешница столетий"

Книги похожие на "Столешница столетий" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Станислав Золотцев - Столешница столетий"

Отзывы читателей о книге "Столешница столетий", комментарии и мнения людей о произведении.