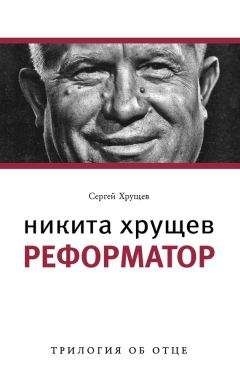

Сергей Хрущев - Никита Хрущев. Реформатор

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Никита Хрущев. Реформатор"

Описание и краткое содержание "Никита Хрущев. Реформатор" читать бесплатно онлайн.

Книга «Реформатор» открывает трилогию об отце Сергея Хрущева — Никите Сергеевиче Хрущеве — выдающемся советском политическом и государственном деятеле. Год за годом автор представляет масштабное полотно жизни страны эпохи реформ. Радикальная перестройка экономики, перемены в культуре, науке, образовании, громкие победы и досадные просчеты, внутриполитическая борьба и начало разрушения «железного занавеса», возвращение из сталинских лагерей тысяч и тысяч безвинно сосланных — все это те хрущевские одиннадцать лет. Благодаря органичному сочетанию достоверной, но сухой информации из различных архивных источников с собственными воспоминаниями и впечатлениями Сергея Никитича перед читателем предстает живая картина истории нашего государства середины XX века.

«По сравнению с довоенным уровнем, поголовье коров в личной собственности сократилось на 6,5 миллионов голов, бескоровные колхозные подворья составляют 45 процентов, — сетует отец и требует до конца покончить с неправильной практикой ущемления интересов колхозника в отношении скота, находящегося в частной собственности». Далее отец говорит о недавно принятом законе, стимулирующем выращивание скота в индивидуальных хозяйствах, — при покупке коровы сразу вдвое снижался взимаемый с подворья налог.

Однако он не отвечает на главный вопрос: как и чем кормить этих «индивидуальных» коров? Специальные корма в магазинах не продаются, в колхозах и совхозах их тоже в обрез, на свой огород нечего и рассчитывать. Остается или воровать корма в том же колхозе, что подсудно, как и всякое воровство, или кормить скотину хлебом из магазина, благо, он дешев. Продав часть мяса, не только возместишь все расходы, но останешься с прибылью.

В 1953 году хлеба в магазинах продавалось настолько мало, что людям едва хватало, и такая угроза представлялась гипотетической. Но стоит поднять производство зерна, ликвидировать дефицит и… Отец или не понимал, какую мину замедленного действия подводит под собственную политику будущего изобилия, или посчитал, что будущее покажет, — не знаю. Но проблема скармливания скоту дешевых хлебных буханок преследовала его все последующие годы. Цены на хлеб он повысить не мог, дела с кукурузой шли через пень-колоду, кормов по-прежнему недоставало. Оставались административные меры, запреты, что в противодействие экономическим стимулам всегда неэффективно. За эти стимулы постоянно ратовал отец. Только в случае с хлебом, скармливаемом свиньям и коровам, эти стимулы обернулись против него.

Лейтмотив доклада: надо снижать налоги, увеличивать закупки по добровольно согласованным с крестьянином-продавцом ценам и дать больше свободы колхозам, пусть они сами решают, что и как им выгоднее производить.

Перечитал написанное и удивился банальности всего вышесказанного, а тогда доклад прозвучал набатом. Сталин о жизни в деревне, а значит и стране, судил по чудесному «сказочному» кинофильму «Кубанские казаки» с песнями, танцами, столами, больше похожими на взлетные полосы аэродромов, ломящимися от всякой снеди. Конечно, сами полуголодные, горожане знали, что на деле крестьяне живут иначе. Но одно дело знать, а совсем другое в те годы сказать правду, да еще на Пленуме ЦК. А отец сказал, что крестьяне живут еще беднее и униженнее, чем горожане. Налогами из них давно высосали все соки, так жить они не хотят больше, не хотят работать задаром, только и норовят сбежать куда глаза глядят.

В 1930-е годы индустриализация страны финансировалась Сталиным за счет ограбления крестьян, деньги ниоткуда не появляются, их надо у кого-то отобрать. Отобрать у врага. В «мелкобуржуазности» крестьян усматривалась враждебность и даже опасность новой «Вандеи», Вандеи, когда-то погубившей Французскую революцию. Крестьян грабили осознанно, идеологически обоснованно. Сталин в своем деле преуспел, промышленность построил, но сельское хозяйство разорил. Пришла пора возвращать награбленное. Ох, как это не просто возвращать долги, особенно чужие. Собственно, это главное, что отец предложил на Пленуме ЦК: перестать грабить деревню, а если мы пока не в состоянии вернуть ей долги, то хотя бы надо снизить налоги, начать платить колхозам и колхозникам по труду, дать им чуть воли, чтобы люди почувствовали интерес к работе. Все так просто: хочешь иметь хлеб, не отнимай, лучше заплати. С этого в 1921 году начался переход от военного коммунизма к нэпу, с этого начинал и отец. Еще год назад за такие слова записали бы во «враги народа», а то и на Лубянку отправили. Я уже писал, чего стоили отцу «агрогорода», намерение хоть немного облегчить крестьянам условия жизни. Теперь же отец всерьез покусился на самые устои сталинского отношения к деревне. Его выступление на Пленуме вселило в крестьян надежду.

На пленуме, по предложению Маленкова, должность отца переименовали из просто Секретаря ЦК в Первого секретаря, проштамповали тем самым сложившуюся расстановку сил. Я не запомнил никаких обсуждений этого решения, оно считалось естественно рутинным, так же, как и то, что выступил с ним Маленков, формально первое, а по существу второе лицо в государстве, второе после Берии, а теперь после отца.

О реформах и реформаторах

От сентября 1953 года начинается отсчет реформаторства отца. Он теперь обладал достаточной властью. Однако до того как говорить о Хрущеве-реформаторе, следует задать себе вопрос: что же такое реформы в России и кто такие российские реформаторы? Чем реформы отличаются от других способов преобразования общества, к примеру, бескровных революций? Изменение фундаментальных основ общества, переход от частной к общественной или, если хотите, государственной собственности и наоборот — это реформа или нечто иное? Такой слом реформами не назовешь — это революция или контрреволюция, но никак не реформация. Реформы не ломают устои в одночасье, а постепенно преобразуют их на благо живущим. Так считает Владимир Иванович Даль, понимавший под реформой новизну, преобразование в порядках, устройстве. Ему вторит послереволюционный словарь иностранных слов, толкующий реформу как изменения, не затрагивающие основ существующего строя.

Наверное, это верно, как верно и то, что никакая реформа, в этом ее отличие от революции, не задается целью порушить все и вся. Реформа начинается с упорядочивания частностей, с конкретных преобразований в различных отраслях народного хозяйства, необходимых в данном месте и в данный момент, а уж потом, в силу логики реформирования, вовлекает в свою орбиту все новые аспекты жизни общества. Глубина преобразований зависит от решимости реформатора и готовности общества воспринять нововведения. Основная сложность всякой реформы, особенно успешной, заключается в том, что реформатор действует не по учебнику, а движется вперед вслепую, каждый раз оценивая содеянное и затем выбирая, каким должен стать следующий шаг. Здесь на первые роли выходит интуиция, чутье, способность ориентироваться в незнакомой обстановке, талант.

В некотором смысле реформатор сродни военачальнику, принимающему решение, от которого зависит исход сражения, когда как неверный шаг, так и промедление — смерти подобны. Научить отыскать единственно верное решение невозможно, ибо принимать его приходится в новых условиях, что исключает возможность опереться на опыт предшественников. Во всех военных академиях мира слушателей учат побеждать в прошлой войне, тогда как их выпускникам предстоит командовать в битвах будущей войны, и никто не знает, какие они преподнесут сюрпризы. Победители потому и становятся победителями, что в отличие от побежденных смогли, используя прошлый опыт и одновременно дистанцируясь от него, сотворить будущее. Уже потом их победы начинают штудировать в академиях.

Позволю себе пояснить мысль примером. Осенью 1941 года сложилась критическая ситуация вокруг Москвы, немцы разбили и окружили советские армии. Защищать столицу оказалось практически некому. Командование фронтом впало в растерянность. В этот критический момент ответственность за оборону Москвы легла на плечи Георгия Константиновича Жукова. Однако в его распоряжении не оказалось боеспособных соединений. Подкрепления из Сибири ожидались, но еще не подошли, а немцы могли, должны были вот-вот ударить. Жуков принял, на первый взгляд, малообоснованное решение: сосредоточил все, что у него имелось, на трех ведущих к Москве дорогах, оставив остальной фронт открытым. Согласно правилам, приказ на передислокацию войск вместе с ним, командующим, подписывал первый член Военного совета фронта Николай Александрович Булганин. В случае неудачи, поражения, ему предстояло наравне с командующим испить до дна чашу ответственности.

Совсем недавно за разгром немцами советских войск в Белоруссии и в назидание другим расстреляли командующего Западным фронтом, члена Военного совета, начальника штаба. Так что Булганину было о чем беспокоиться. Перед тем как поставить подпись, он допытывался у Жукова, чем тот руководствуется, оголяя фронт и концентрируя все наличные силы на трех направлениях.

— Не знаю, — откровенно ответил Жуков, — но, если бы я командовал на той стороне, я бы наступал именно здесь, по этим трем дорогам.

Приказ подписали, войска передвинули. И вовремя. Немцы начали наступление именно по трем «жуковским» дорогам. Наткнувшись на сопротивление, наступление захлебнулось. Жуков выиграл время, а там и сибирские подкрепления подоспели.

Повторюсь: именно дар предвидения отличает победителя от побежденного, хорошего военачальника от плохого, успешного реформатора от неудачливого. Конечно, одной интуиции недостаточно. Для успеха реформ кроме интуиции необходимы и знания, и умение быстро учиться на своих и чужих ошибках, и инициатива. Только все это вместе взятое способно сдвинуть устоявшиеся годами и десятилетиями общественные устои, одолеть противников, повести за собой сторонников, заставить поверить в себя сомневающихся.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Никита Хрущев. Реформатор"

Книги похожие на "Никита Хрущев. Реформатор" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Хрущев - Никита Хрущев. Реформатор"

Отзывы читателей о книге "Никита Хрущев. Реформатор", комментарии и мнения людей о произведении.