Иеромонах Дамаскин (Христенсен) - Не от мира сего

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Не от мира сего"

Описание и краткое содержание "Не от мира сего" читать бесплатно онлайн.

Для уединенных жилищ отцы использовали доски трех полуразвалившихся лачуг, некогда оставленных лесорубами на месте «старой» Платины. В 1973 году отцы получили разрешение разобрать «строения» с тем, чтобы расширить место. Тяжелая работа выпала отцам: старые доски были необструганы, однако о. Серафим каждый день приходил бодрым и в духе. Он еще не забыл свою мечту принести Православие в край ковбоев. Его радовало, что из хижин первопроходцев- мирян вырастают кельи «первопроходцев» — монахов.

Однажды к ним приехал о. Спиридон — справить свои именины. Как раз в этот день отцы закончили келью «Валаам». Хотя у о. Спиридона пошаливало сердце, он отважно полез в гору с отцами — благословить келью. Отец Герман вспоминает: «Поразительно, как по–детски непосредственно обрадовался он, увидев скромную деревянную хибарку — ему она представилась едва ли не отшельническим российским скитом или афонской каливой. Он вошел в нее с трепетом, лицо его озарилось, разрумянилось, он принялся целовать стены, на ходу наставляя нас, сколь необходимы такие скиты и как важно построить их по всей земле. Он задыхался, то и дело прикладывал руку к сердцу. Так состоялось освящение нашего «Валаама», откуда вышло немало монашеских изданий».

ЕЩЕ В 1972 ГОДУ ОТЦЫ начали печатать в «Православном Слове» жития русских пустынников XIV‑XVII веков. Впоследствии 12 из них составили книгу, вышеупомянутую «Северную Фиваиду». 26–го ноября 1975 года она была закончена. Отец Серафим писал в предисловии: «Какое православное сердце не обуяет восторг при воспоминании о египетской Фиваиде, где жил и боролся первый среди Отцов монашества св. Антоний Великий, где расцвело отшельничество, где создавались монашеские общины, где подвизался св. Пахомий, и где Ангел дал ему устав общежительного монашеского жития, где жили и трудились их последователи, тысячи монахов и монахинь, построившие в пустыне целый христианский город, обитатели которого устремлялись всей жизнью своей к небесам, подобно Ангелам.

Однако мало кто знает о Северной Фиваиде — православных русских пустынях, затерянных в лесах и топях, где не меньшее число монахов и монахинь искало спасения, шло ко спасению по стопам других великих святых Отцов, более близких нам по времени: Сергия Радонежского, Кирилла Белозерского, Нила Сорского и сотен других, чьи имена записаны в календаре православных святых».

Восполнить этот пробел и должна была «Северная Фиваида». Отцы посвятили ее «блаженной памяти любимого учителя, Ивана Михайловича Концевича», отдавшего годы трудов исследованию, дабы сравнить русское подвижничество с аскезой древнего Египта. Вступлением к «Северной Фиваиде» послужила глава проф. Концевича из книги «Стяжание Святого Духа в путях древней Руси». Познавательно–поэтичные, в святоотеческом духе написанные строки, настраивали читателей на определенный лад, указывали достойное место русских схимников в истории христианства.

Да и сами жизнеописания изрядно пополнились по сравнению с официальными вариантами. Отцы по крупицам собирали дополнительные сведения и иллюстрации. И святые словно предстали перед нами во плоти, открывая свои жизненные пути. Отцы беседовали о них, молились им, устраивали крестные ходы в их честь в дни поминовения. И святые Северной Фиваиды ответствовали отцам, их молитвам, помогали донести весть о русских подвижниках жителям Нового Света. Показателен случай с публикацией в «Православном Слове» жития валаамского монаха XVI века, преп. Александра Свирского. Отцы сокрушались: они получили редкую рукопись из Финляндии с жизнеописанием святого, но ни одной его иконы у них не было. Шел 1973 год. Вскоре после Пасхи по пути на свою «стройку» они заехали на почту. Там их ждал конверт с иконой преп. Александра! Позади святого на ней были изображены точно такие же хижины, какие замышляли построить братия! Отцы были потрясены — ведь ни у кого они иконы не просили! И, возблагодарив Господа, немедленно присовокупили икону к житию и опубликовали.

Уже работая над «Северной Фиваидой», отцы заметили существенный пробел: у них не было ни единого жития святых подвижниц. Будучи знакомы с такой ревнительницей веры, как Барбара, отцы считали, что надо исправлять положение. Отец Герман обратился к Е. Ю. Концевич, нет ли каких‑нибудь сведений о пустынницах на Руси? Увы, у нее ничего не нашлось. Тогда о. Герман занялся первоисточниками: пересмотрел множество книг, иногда уникальных, и наконец обрел то, что искал. На этом материале родилась поэтичная статья (на 30–ти страницах!) «Жены Святой Руси», рассказ о более чем сорока русских подвижницах, особенно подробно говорилось о жизненном пути пустынниц: Дорофеи Кашинской, Анастасии Паданской, Параскевы Пинежской. Особенно радовалась это работе Елена Концевич. Не оставила ее вниманием и игуменья Ариадна, поблагодарившая о. Германа «за Дорофею Кашинскую».

Заключение к «Северной Фиваиде» написал о. Серафим. Кратко описал положение монашества на Руси за последние три века (этот период не вошел в книгу), остановился на прозападных реформах Петра I и императрицы Екатерины II в XVIII веке, при которых монастыри либо закрывались, либо становились «государственными учреждениями», что, бесспорно, имело целью сокрушить самую суть монашества. Однако реформы эти не достигли конечной цели: монашеский дух пронизал все слои общества и убить его не удалось. Жившие ранее в пустынях не отказывались от своего подвига, лишь некоторые ушли за пределы России, не захотев идти в «правительственные» монастыри. Новые монашеские общины зарождались, несмотря на все препоны. Появились и Отцы монашества, не убоявшиеся открытого неподчинения властям ради сохранения монашеского духа».

Рассказав о нескольких воистину героических фигурах монашества в XVIII веке, о. Серафим остановился на веке XIX — наиболее благоприятной поре российского монашества. Период этот по своему значению мало чем уступает временам Северной Фиваиды. В это время наблюдается расцвет монастырей в России в отличие от Греции, где благодаря русским поднялось и тоже расцвело афонское монашество, ведомое великими старцами Иеремией и Арсением, чья духовность питалась российскими истоками.

И, наконец, о. Серафим обозрел перспективы монашества в современной России. Условия в порабощенной России, по его мнению, куда более благоприятные, чем на свободном Западе, «потому что невзгоды и страдания, выпадающие людям каждый день, более способны породить духовное начало. Многое свидетельствует о том, что религиозное пробуждение России началось, и итог его нам не предсказать, но не исключено, что возродятся некоторые былые центры монашества, о которых рассказывается в книге».

Сегодня, годы спустя, мы видим, что его надежды были не совсем беспочвенны. Снова появились монахи на Валааме, в монастырях, основанных святыми Трифоном Вятским, Иосифом Волоцким, Мартирием Зеленецким, Арсением Коневским. Даже монастырь на Соловках, где долгие годы был концентрационный лагерь, сегодня реставрируется — миллионы долларов на это пожертвовал Александр Солженицын. Еще более ста монастырей на Севере России также обустраиваются.

«Северная Фиваида» с бесценными фотографиями и литографиями, свидетельствующими о славном духовном прошлом России, явилась подлинным праздником для читателей. Открыв книгу, они попадали в средоточие православного подвижничества. Удалось осуществить лишь два небольших издания книги, но и этого хватило, чтобы возжечь сердца ревнителей православного монашества во всем мире. Особенно полюбилась книга монахам Святой Горы Афон. В 1980 году благочестивые православные перевели книгу на греческий и издали у себя на родине большим тиражом. «Северная Фиваида» читаема и почитаема там и сегодня.

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ СВЯТЫХ Северной Фиваиды, писал о. Серафим, помогло расчистить русло для мощного потока Православия, нахлынувшего позже — с XVIII века и по XX — это пора преп. Паисия Величковского и других близких нам по времени святых старцев. Именно этому и хотели посвятить отцы следующую книгу, как бы продолжение «Северной Фиваиды». Долго не могли решить: знакомить американцев сперва с преп. Паисием Величковским или с оптинскими старцами — продолжателями его традиции. После некоторых колебаний решили начать с преп. Паисия. Пусть читатель познакомится сначала с духовным основателем Оптиной, а уж потом с ее старцами. Платинские отцы справедливо полагали, что преп. Паисий Величковский — ключ к разгадке всей русской духовности, а не только такого необычайного явления, как Оптина. Преп. Паисий всю жизнь изучал святоотеческие труды. Отцы попросили своего духовного наставника, связующего их с традицией Оптиной, еп. Нектария написать предисловие к англоязычному изданию жития преп. Паисия, дополнив его воспоминаниями епископа об Оптиной пустыни.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

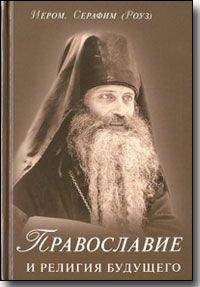

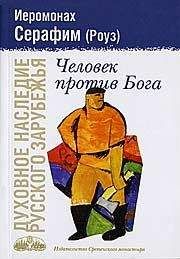

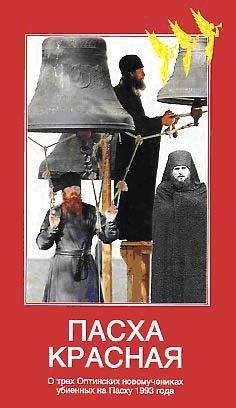

Похожие книги на "Не от мира сего"

Книги похожие на "Не от мира сего" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Иеромонах Дамаскин (Христенсен) - Не от мира сего"

Отзывы читателей о книге "Не от мира сего", комментарии и мнения людей о произведении.