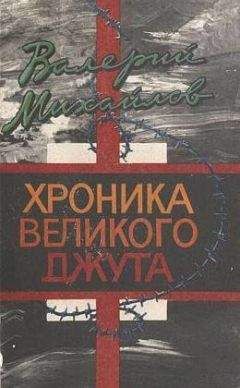

Валерий Михайлов - Хроника великого джута

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Хроника великого джута"

Описание и краткое содержание "Хроника великого джута" читать бесплатно онлайн.

Эта книга – первое крупное исследование истоков, причин и характера великой казахской трагедии, произошедшей в начале 30-х годов. Тогда под видом сплошной коллективизации большевики попытались осуществить этиоцид – уничтожение народа. «Важнейшее» мероприятие в ходе мировой революции, стоившее Казахстану миллиона с лишним жертв, провел соратник Ленина и Сталина, личный друг Свердлова, один из организаторов и исполнителей убийства царя Николая II Ф.И. Голощекин.

В книге, раскрывающей технологию большевистского этноцида, приводятся потрясающие свидетельства тех, кто уцелел в период массового голода.

Документальная повесть рассчитана на массового читателя.

Мекемтас Мырзахметов, известный литературовед, поведал редкий по трагичности случай:

– В детстве, когда, бывало, я вовсю начинал шалить и проказничать, мать все время произносила в сердцах одни и те же загадочные слова: «Ох, уж лучше бы я тогда оставила – тебя…» И так странно она выговаривала это, что я невольно притихал. Ничего не мог понять: где она меня должна была оставить, почему именно меня? А спросить отчего-то не решался…

Потом, когда я подрос и мне исполнилось лет пятнадцать, я однажды все-таки спросил маму, почему она произносит всегда эту непонятную фразу. Мать задумчиво поглядела на меня, отерла слезы и рассказала такую Историю.

…Была ранняя весна 1933 года. Самая ужасная пора, когда голод выкосил почти весь наш аул (жили мы в Тюлькубасском районе Южного Казахстана). Спасаясь от верной смерти, мать решилась уйти в соседнее село к родственникам. Мою маленькую сестренку она несла на руках, а я – мне тогда было года два с половиной – шагал рядом, держась за подол.

Вышли мы под вечер. За околицей аула начиналась колхозная бахча. Только мы ступили на тропу, как навстречу вышла стая волков. К тому времени домашней скотины давным-давно уже не осталось на сотню верст в округе, и голодные звери сбивались в стаи и повсюду нападали на людей, чего раньше и в помине не было.

Мама закричала, стала звать на помощь, но поблизости никого не было. Волки окружили нас. Стоят, воют и землю рвут когтями. Мать оказалась перед ужасным выбором – либо нас всех растерзают, либо она оставит кого-нибудь из детей, а сама с другим ребенком попробует убежать.

Конечно, в казахском сознании исстари заложено: спасешь мальчика – и весь род сохранится. Мама решилась. Она положила на землю завернутую в пеленки девочку, а меня, от истощения еле-еле бредущего, подхватила на руки. И побежала вперед.

Потом, когда она вернулась с людьми, – кто ружьем вооружился, кто дубинкой, – там никого уже не было. Только тряпица валялась, вся в крови.

Ей, моей младшей сестре, я обязан жизнью.

…Я спросил тогда маму – многого еще не понимал! – почему же она не оставила меня. Она сказала: «Сын был нужнее…» Невыносимо представить, что она перечувствовала, что думала про себя всю жизнь…

От слез мать тогда совсем иссохла…

* * *Много смертей и людского горя довелось видеть за свою долгую жизнь Галыму Хакимовичу Ахмедову. В 1921 году пятнадцатилетним юношей он учился в Оренбурге и запомнил заваленный мертвецами вокзал, повозки со штабелями трупов, с утра громыхающие по улицам. Но то, что увидел спустя десять лет, было куда страшнее.

– Ой, и много же людей тогда поумирало, – рассказывает Галым Хакимович. – На нашей улице в городе Аулие-Ата детдом находился – каждый день трупы детишек телегами отвозили. По утрам их забирали…

В 1932 году Ахмедову (он работал директором техникума) пришлось трижды участвовать в комиссиях, разбиравших случаи каннибализма.

– Из Алма-Аты гэпэушник приехал, по фамилии Петров. Очень похож на казаха. Я заговорил с ним по-казахски – мотает головой, дескать, не понимаю. Оказалось, якут. Четыре ромба в петлицах. По письму, что ли, приехал, в общем, проверять…

Отправились в один из аулов. У одной из женщин нашли под горкой золы человеческую голову, куски мяса. Убила она кого-то. Увезли ее охранники, уж не знаю куда…

В крайнем ауле неподалеку от города, там колхоз имени Свердлова был, остался в живых один парень.

Уцелел потому, что питался человечиной. Женщину зарезал. Стали мы допрашивать его – не признается. «Нет! Не трогал я никого!» Как же никого, когда все тут у него в доме и обнаружилось… «Побойся Аллаха, умирать же тебе скоро!» – сказал кто-то. А он, действительно, опухший уже лежит, не движется. Не выдержал, сознался. Плачет. Говорит: совсем с ума сошел от голода, вот и зарезал…

А третий случай был со стариком из соседнего аула, тот месяц жил на человечине…

Страшно вспоминать тогдашнее, но и молчать об этом больше нельзя. Разве забудешь, как в зиму 1932 года, в злющие холода, шли к нам в Аулие-Ату из Сарысуйского района люди? Какой там шли – еле-еле тащились. Женщины, дети, старики – грязные, полубезумные, в лохмотьях. Удалось ли им спастись? Ведь и город голодал…

А сильнее всего меня поразил один вроде бы незначительный эпизод. Пришел я как-то в самом начале голодовки на базар. Крик, шум, пятна крови на земле. Повернул обратно, а там, недалеко от пустых лавок, яма какая-то, довольно глубокая. И сидит на дне молодой паренек-казах. Прижался боком к земле, голову руками обхватил и дрожит. А голова вся в крови. Ужас, бессловесная мука застыли на лице… Оголодал, видно, он вконец и попытался лепешку утащить у торговки, да неудачно – поймали, и голову разбили…

* * *…А что же документы официальные? Архивные работники говорят: о голоде времен коллективизации почти ничего не сохранилось. Им вторят историки: данные приходится собирать по крупицам… Словно бы и не было в Казахстане голодного мора, унесшего неисчислимое множество жизней.

Несколько дней я пересматривал в Центральном госархиве республики папки с документами тридцатых годов – материалами различных казахстанских наркоматов. Действительно пусто! Такое впечатление, будто кто-то нарочно вычищал всякое, даже косвенное, упоминание о народной беде. Что же, вполне возможно, что устроители мора позаботились и о том, чтобы замести следы.

Среди тысяч документов лишь в одном встретилось свидетельство надвигающейся всеобщей голодухи. Каркаралинский окружной отдел здравоохранения сообщал 28 мая 1931 года в Наркомздрав республики о санитарном состоянии района:

«С питанием в настоящее время обстоит дело очень плачевно, если не катастрофично. В совхозе «Овцевод» с 1 апреля сняты со снабжения семьи всех рабочих и служащих. Выдают хлебную норму только на самого рабочего и 1/2 литра молока и больше абсолютно ничего, хотя рабочий и имеет семью в 5-10 человек… Ни сахару, ни крупы – ничего не дается.

…В городе около 300 человек заключенных последние дни абсолютно ничего не получают и живут только на передачах, если кому носят.

Служащие за март и апрель на всю семью, независимо от ее количества, включая и себя, получили по 7-ми килограмм плохого пшена. Часть же и ничего не получила…

Работники разбегаются. Один работник Глебенко ушел даже в Семипалатинск пешком за 360 верст. Если картина не изменится, большинство работников, в том числе и врачи, к осени могут уехать совсем.

В домзаке цинга, обострение туберкулеза: цинга в детдомах, среди матерей… в больнице 80 процентов цинготных.

Станицкий».[212]

…Многочисленная родня Жолдыбая, прадеда Альжапара Абишева, как раз проживала в окрестностях Каркаралинска…

* * *Старое это и почти что позабытое всеми событие – «конфискация имущества и скота 700 крупных баев-полуфеодалов». Но есть люди, которые помнят…

Рассказывает Данабике Байкадамова:

– Отца я помню лет с пяти-шести. Среднего роста, плотный, загорелый, он под вечер приходил домой, устало садился за стол, и, сняв круглые синие очки, долго молча пил чай. Я подсаживалась к нему и спрашивала: «Папа, что это у тебя за стеклышки? И почему ты ими закрываешь глаза?» – «Э, дочка, – отвечал он, – приходится закрывать. Когда я был чуть постарше тебя, много переписал всяких бумаг в канцелярии. А по ночам на толстых белых листах чертил линии. Коптилка тусклая, чертежи еле видать. Утром выйдешь, глаза режет от света. Испортил себе зрение. Вот теперь и ношу очки, чтобы не болели глаза от солнца».

Отец отсыпался и вновь уезжал по делам. На юге за Тургаем люди под его началом перегораживали реки Кабырга и Токанай. Строили плотины и арыки для орошения безводной земли. Отец был на вид строг и замкнут. По скромности своей он и словом не обмолвился в доме, как нужны тургайским беднякам эти плотины. Позже я узнала, что он проделал утомительный путь в Москву, и там, согласно докладной записке, 10 июня 1919 года ему, председателю Тургаиского уисполкома Байкадаму Каралдину, по личной просьбе выделен 1 миллион 720 тысяч рублей для строительства этих плотин. Немало, наверное, хлопотал в отделе земельных улучшений Наркомзема СССР. В степи уже начинался голод, и, если бы вовремя не построили плотины, неизвестно, выжил бы уезд или нет. Отец создал артель «Кенжетай», и люди стали сеять тары – просо – на этих орошенных полях. В артели было 143 семьи, или 840 едоков. Так и спаслись. Да еще скольким помогли пережить невиданный голод!

Никто не учил отца строить плотины. До всего доходил своим умом. Пятнадцатилетним юношей, после окончания Тургаиского русско-киргизского двухклассного училища, он уже работал в уездном управлении. Был переписчиком, переплетчиком, счетоводом, позже стал переводчиком. Выписывал журналы, дружил с ветеринаром, пожалуй, самым грамотным человеком в уезде. Ко всему относился вдумчиво, серьезно и добросовестно. В 28 лет канцелярский служащий 3-го разряда Байкадам Каралдин заслужил серебряную шейную медаль «За усердие» на Аннинской ленте. Наградили папу за устройство в урочище Кырхан плотины для задержания снеговых вод. Благодаря этому тургайцы засеяли хлебом пустоши. С тех пор земляки испытывали к моему отцу особое почтение.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Хроника великого джута"

Книги похожие на "Хроника великого джута" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Валерий Михайлов - Хроника великого джута"

Отзывы читателей о книге "Хроника великого джута", комментарии и мнения людей о произведении.