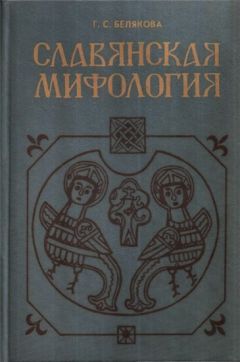

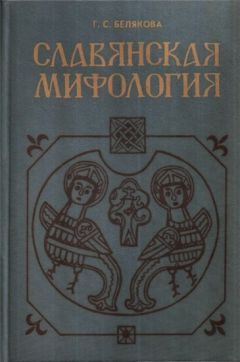

Галина Белякова - Славянская мифология

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Славянская мифология"

Описание и краткое содержание "Славянская мифология" читать бесплатно онлайн.

Многое в обычаях, верованиях, обрядах и традициях русского народа уходит корнями в необычайно богатую, полную самых неожиданных сюжетов, мотивов, аллегорий, созвучий, метафор славянскую мифологию, связано с яркой и неповторимой историей славянских народов. Что мы знаем обо всем этом? Автор книги приоткрывает завесу времени и рассказывает об истории происхождения славян, об их древних сказаниях, пантеоне богов, праздниках, мифах о человеке, Космосе и Земле, жизни и смерти, добре и зле…

Книга адресуется учащимся, а также всем, кого интересуют исторические истоки славянской культуры.

У чехов, словаков и украинцев Сварогу аналогичен огненный дух Рарог, а в восточнославянских заговорах — «Страха» (Раха).

Имя Сварога довольно часто употребляется в письменных памятниках. Так, в Ипатьевской летописи[155] читаем: «Некогда царствова на земле Соварог, высочайшее существо, отец света, научи человека искусству ковать и брачным связям». В другой летописи говорится: «И бысть по потопе и по разделению язык, поча царствовати первое Местром от рода Хамова, по нем Ермий, по нем Феоста, иже и Сварога нарекоша египтяне, и по сем царствова сын его именем Солнце, его же наричют Даждьбог…»

Сварог-Сварожич был посредником между небом и землей. Русские сказки о божественном кузнеце, который выковал плуг в 40 пудов, победил страшного черноморского змея и пропахал на нем целую оборонительную линию (Змиевы валы), близки к летописному рассказу о божестве Свароге, научившем людей ковать оружие, владеть им и обрабатывать землю.

СВАРОЖИЧИ

Сыновей Сварога — «рождающего божества» — называли Сварожичами. Сварожичем был Даждьбог, занимавший почетное место в славянском пантеоне богов. На Руси он — бог солнечного дня — был известен еще и как «податель благ» (вероятно, по совпадению имени со словом «дать»).

Солнечные лучи представлялись славянину стрелами Даждьбога. Яркими лучами своими солнце гонит поутру ночь и рассеивает туманы, разбивает ранней весной льды и снега, карает в летний жар землю и ее обитателей. Ярославна недаром молила «тресветлое солнце» не простирать своих горячих лучей на воинов ее мужа.

С солнцем связан мифологический родоначальник династии сколотских (скифских) среднеднепровских «царей» — Колаксай, Солнце-царь. Фрагмент этого мифа попал в летопись XII в., где Даждьбог назван «Солнце-царь». Последнего русского великого князя-язычника Владимира в былинном эпосе именовали Владимиром-Красное Солнышко, а праправнуков Владимира в «Слове о полку Игореве» — «Даждьбожьими внуками». Интересно, что имя греческого бога солнца Гелиоса, которого изображали едущим на колеснице, запряженной четверкой огнедышащих коней, славяне переводили как «Даждьбог».

Месяц в славянской мифологии был мужем богини Солнца, а Луна — супругой, женой Даждьбога. «Солнце — князь, Луна — княгиня». В качестве супруги Солнца Луна почиталась и у скифов.

Как и Перуна, Даждьбога называли дедом. А. Н. Афанасьев приводит украинское предание «о старом беловласом и сопливом деде, который бродит по свету, и, если утереть ему нос, он тотчас рассыпается серебром. Белорусы говорят, что это Белун, в образе которого олицетворялось ясное небо и который поэтому соединял в себе черты бога-солнца и бога-громовника, как первый прогоняет ночь, так и последний — темные тучи».

У балтийских славян Сварожичи назывались по-разному. В средневековом городе Ретра, где жили полабские славяне, существовал просто Сварожич. Кстати, полабскими здешних славян стали называть из-за соседства их поселений с рекой Эльбой, которая по-славянски называлась Лаба. Тут стояли идолы, исчертанные таинственными письменами, убранные в страшные шишаки со щитами. Посреди них стоял Сварожич, почитаемый более всех. В храме в мирное время хранились знамена, под которыми полабские славяне ходили на войну. Город, где стоял идол Сварожича, назывался Редерариум. Его окружала священная роща, и он считался главным культовым центром. Описания его можно найти у известного средневекового автора Дитмара Мерзебургского.

Сварожича называли то Радегастом, то Радгостом, то Ридигостом, то как-то иначе, но независимо от имени непременными атрибутами его идолов были конь и копье. Это означало, что Сварожичей воспринимали как светоносных начал, а различия возникли потому, что славяне по-разному представляли проявления этих начал в разное время. Несомненно, можно найти аналогию с конями Аполлона у греков, Митры у зендов (иранцев). Митра у зендов считался непобедимым богом, пробегающим Вселенную с луком, мечом и булавой, поражающим злых духов — дэвов.

Сварожичем был и Свентовит. Его называли также Свантовид, Святой Вит, Свентовид (так называемый Збручский идол). Вот какие известия, посвященные Свентовиту, богослужение которому отправляли на острове Рюген, находим мы у средневекового автора Саксона Грамматика.

На меловом утесе северо-восточного Рюгенского мыса стоял укрепленный небольшой город Аркона, в котором происходили богослужения и люди укрывались от набегов. Посреди города была площадь, на ней стояло деревянное здание, в котором находился идол Свентовита. Внешний ход в здание был сделан в виде арки, а карнизы украшены рисунками. Храм делился на две части. В середине здания располагалось отделение с четырьмя колоннами, вместо стен ему служили висячие покровы, потолок был выкрашен красной краской. И здесь, в отгороженном от внешнего мира внутреннем отделении, стоял идол. Он был выше человеческого роста, и у него было четыре головы на четырех шеях. Борода идола была прибрана, а волосы острижены так, как стригли их рюгенцы. В одной руке идол держал рог с вином. Ежегодно в строго определенный день его наполнял жрец, и по количеству этого вина угадывалось благоденствие будущего года. Левая рука идола была согнута, словно он держал лук. Одежда его спускалась до колен, а подошвы ног входили в землю. Около идола находились его принадлежности: седло, узда и огромный разукрашенный меч, ножны и рукоятка которого блистали серебром. Богослужения Свентовиту проходили в одни и те же дни года, тогда же люди гадали о будущем.

Збручский идол

Свентовит был богом плодов земных и войны. Каждый мужчина и каждая женщина считали благочестивой обязанностью принести ему в дар монеты. Ему же принадлежала часть добычи от войны. Для его охраны существовала вооруженная гвардия из 300 конных воинов и стольких же пеших стрелков. Все дары жрец хранил в запертых сундуках, в особых коморах. Кроме денег, здесь были также пурпурные материи.

Существовали и другие капища с идолом Свентовита. За ними смотрели жрецы, но рангом ниже, чем арконский жрец.

Кроме сокровищ, при арконском храме находился белый конь, гриву и хвост которого было запрещено свивать. Только жрец мог кормить коня и садиться на него. Но на коне нельзя было ездить часто: славяне считали, что на нем ездит сам Свентовит (Свантовид) и сражается со своими неприятелями. Существовали предания, в которых рассказывалось, как конь, вечером поставленный в конюшню, к утру бывал весь в пене словно после долгой езды. Этот конь служил для прорицаний: когда собирались на войну, то перед храмом ставили шесть копий, попарно воткнутых остриями в землю. После торжественных молитв жрец за узду проводил коня через три ряда скрещенных копий, и если конь, перепрыгивая, поднимал прежде правую ногу, то это было счастливым предзнаменованием, левую — несчастливым. Во втором случае дело (мирное предприятие, военный поход и т. п.), о неудачном исходе которого свидетельствовал конь, не затевалось.

Кроме этого, гадали по дощечкам, у которых одна сторона была белая, а другая — черная: белая — к счастью, черная — к несчастью. Женщины при храме гадали по линиям в пепле после того, как затухал огонь.

При храме Свантовида хранились также священные знамена и орлы, использовавшиеся на войне.

СВЯТОЙ ВИТ

В «Славянской хронике» средневекового немецкого историка и миссионера Гельмгольда (XII в.) есть упоминание о том, что под Свантовидом славяне разумели Солнце — бога богов и всегда просили его о помощи. Свантовид — это не только солнечная животворная сила, но и конкретный человеческий образ. По свидетельству Гельмгольда, славяне были так привержены своему богу, что и после крещения долго не забывали его обрядов. Тогда для постепенного успокоения вместо Свантовида им подставили Святого Вита — по сходству имен.

Имя Свантовид, по толкованию известного слависта XIX в. П. И. Шафарика (автора трудов «Славянские древности», «Славянская этнография» и др.), происходит от слова «свантый» (святой) и «вит» — слово, означавшее достоинство человеческой природы («витязь», «вития» — красноречивый, мудрый).

Збручский идол. В 1848 г. из реки Збруч был поднят знаменитый идол Свентовита. Считают, что он был сброшен в реку, когда на этих землях стало вводиться христианство.

Збручский идол представляет собой четырехгранный столб с четырьмя ликами. На голове идола — убор, напоминающий древнерусскую княжескую шапку. С четырех сторон статуя украшена тремя ярусами изображений, отвечающих религиозным представлениям о трех сферах мира: о небе — жилище богов, о земле — обиталище людей и о подземном мире — царстве злых сил. Среди небесных богов на главном месте — богиня с рогом изобилия, рядом с ней — бог войны с мечом.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Славянская мифология"

Книги похожие на "Славянская мифология" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Галина Белякова - Славянская мифология"

Отзывы читателей о книге "Славянская мифология", комментарии и мнения людей о произведении.