Георгий Кнабе - Корнелий Тацит: (Время. Жизнь. Книги )

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Корнелий Тацит: (Время. Жизнь. Книги )"

Описание и краткое содержание "Корнелий Тацит: (Время. Жизнь. Книги )" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена жизни и творчеству крупнейшего римского историка и писателя Корнелия Тацита. Давая широкую картину жизни императорского Рима I–II вв., автор анализирует сложные социальные процессы, распад прежней системы ценностей и показывает, как это отражалось в судьбе, общественном поведении и психологии конкретных людей.

С точки зрения реальных отношений и условий описанной в книге эпохи все это невероятно. Апр, как мы помним, — «доносчик», Мессала — ревнитель старины, Матерн — ненавистник современности, поэт, близкий к стоикам. За каждым из них стоят реальные прототипы, живые люди, чьи отношения были менее всего похожи на дружбу. «Доносчик» Коссуциан не дружил с ревнителем старины Тразеей Петом, а был его заклятым врагом и не беседовал с ним по теоретическим вопросам, а добивался (и добился) в сенате его осуждения на смерть. «Доносчик» Марцелл обменивался со стоиком и разоблачителем придворной клики Гельвидием не соображениями о развитии риторики, а «яростными упреками».[163] Близкий к стоикам поэт Персий не делился своими творческими планами с защитниками императорских прокураторов и отпущенников; когда он умер, его архив пришлось скрывать от «доносчиков» во избежание неминуемой конфискации. Друзья недовольных, вроде младшего Плиния, не пускали к себе в дом Аквилия Регула, а в случае необходимости общались с ним через посредников, встречались только в общественных местах и называли его не «дорогим», а «негодяем» и «пройдохой».[164] Критика современного красноречия была не предметом дружеского спора, а поводом для обвинения и расследования, как недовольство окружающей действительностью и стремление уйти от нее в частную жизнь — поводом для осуждения на смерть.

И в то же время изображенные Тацитом отношения не просто выдумка или ложь. Основные социально-психологические типы, общественные позиции и концепции культуры эпохи раннего принципата, представленные в «Диалоге», были порождены единой исторической ситуацией — все углубляющимся, но не законченным процессом превращения Рима-города в Рим — мировую державу при сохранении системы ценностей, ориентированной на полис. Поэтому различные взгляды на жизнь, общество и культуру были связаны рядом переходов и росли из единой основы до тех пор, пока с Антонинами Рим не стал и в идеологическом отношении подлинно мировым государством, не оторвался окончательно от полисных представлений и не перешел в иную культурно-историческую эру. Создавая «Диалог об ораторах» в первые годы Антонинов, Тацит, с одной стороны, ясно помнил время, когда отразившиеся в его книге противоречия были четкими я непримиримыми, с другой — не мог не ощущать, что этой непримиримостью положение не исчерпывалось, что в ретроспекции становилась очевидной объективная сближенность полюсов, равно принадлежащих целостной, законченной исторической системе. Оттого-то он и стремился воссоздать здесь прошлое не как ряд событий, а как духовную среду, как тип людей и отношений, словом, как определенную культурную атмосферу, и потому же он ощутил это прошлое как область постоянного взаимодействия того, что было, с тем, что могло быть, факта с вымыслом или, по крайней мере, с домыслом. Предмет его изображения раскрывался как действительность особого типа — еще реальная и в то же время уже художественно организованная.

Иллюстрацией к сказанному может служить хотя бы время описанного в книге разговора. Оно точно указано и вполне реально — шестой год правления Веспасиана (гл. 17), т. е. между 1 июля 74 г. и 1 июля 75 г. н. э. Но тут же выясняется, что это, пожалуй, и не совсем так, ибо разговор происходит через сто двадцать лет после смерти Цицерона, т. е. позже 7 декабря 76 г. Этот разговор, безусловно, был, так как Тацит при нем присутствовал (гл. 1), но, может быть, все-таки и не был, раз два главных действующих его лица, с одной стороны, — «знаменитейшие в ту пору таланты нашего форума» (гл. 2), а с другой — не упоминаются ни в одном из многочисленнейших источников по флавианской эпохе и, таким образом, почти определенно относятся к лицам вымышленным. Тацит запомнил происходивший разговор совершенно точно и обещает пересказать его с сохранением даже всех риторических фигур (гл. 1), но почему-то не может вспомнить, сколько томов речей древних ораторов было к этому времени опубликовано (гл. 37), хотя факт этот был, так сказать, профессионально важен для каждого из участников беседы и для самого Тацита.

Точно так же и весь диалог представляет собой одновременно рассказ о реальных столкновениях действительно противоположных точек зрения, выражавших враждующие общественные силы, и ретроспективную утопию. В речи Апра прорываются кровожадные намеки, указывающие на то, что в своем поведении он мало чем отличался от Суиллия Руфа или Меттия Кара. Он говорит о своем низком происхождении и своем презрении к знати почти теми же словами, какими временщики Клавдия добивались в сенате репрессий против аристократии. Мессала противопоставляет себя Апру и Секунду с презрением, действительно звучавшим в обращениях исконных знатных римлян к провинциальным выскочкам (гл. 28). Собеседники говорят «взволновано и как бы по вдохновению» (гл. 14), «решительно и смело» (гл. 15), с «горячностью, страстью и пылом» (гл. 24), и это естественно, потому что каждый из них выражает одну из магистральных линий в развитии Рима и его культуры, за каждым стоят люди, книги, эпоха. И в то же время весь диалог представляет собой шуточную инсценировку судебного разбирательства (гл. 4, 5, 16, 42). Люди умерли, книги прошли, эпоха кончилась, и в защите их возникает элемент некоторой стилизации, а воссоздание несуществующих больше споров превращается в веселую эстетическую игру. «Споры такого рода дают пищу уму и доставляют приятнейшее, насыщенное ученостью и литературой, развлечение, и не только вам, спорящим об этих предметах, но и всякому, кто вас слушает» (гл. 14). Воспоминание о культуре прошлого, ее исторический, философско-нравственный, эстетический анализ, само повествование о ней приобретают характер свободной художественной деятельности и таким образом становятся уже фактом новой культуры, принадлежащей будущему.

Какие же выводы следовали из всего того, что Тацит понял и выразил в «Диалоге об ораторах»? Во-первых, что решения пережитых проблем надо было искать в пережитой истории: не в этике — наставлениях о том, как надлежит вести себя образцовому сенатору и полководцу, и не в общей теории культуры — утешительном, в конечном счете, противопоставлении Рима как единого целого варварству, а в истории — каким было то, что было и чего нет, почему оно было таким и стало иным, что это значит? «Диалог об ораторах» образует не только развернутый эпизод «Истории», но и логический переход от «Агриколы» и «Германии» к первому большому историческому сочинению Тацита.

Второй вывод состоял в том, что теперь писать историю флавианства можно; «с того берега» Тацит понял, в чем суть пережитой эпохи и нашел метод постижения прошлого, соответствовавший его жизненному и общественному опыту; он мог теперь писать «серьезно и достойно», не рискуя примкнуть «ни к хулителям, ни к льстецам». Третий вывод гласил, что историю писать не только можно, но и нужно. Тот факт, что «Диалог» создавался одновременно с «Историей», очень важен для понимания как обоих этих произведений, так и творческой эволюции Тацита в целом. В «Диалоге» противоречия доантониновой эры выступили в их относительности и завершенности; их диалектика была поэтому нестрашной и даже веселой, сродни художественной игре — именно о такой диалектике Энгельс однажды сказал, что «у нее есть и консервативная сторона: каждая данная ступень развития познания и общественных отношений оправдывается ею для своего времени и своих условий».[165] В «Истории» в целом преобладала другая сторона Тацитовой диалектики — острое ощущение живой еще нормы римского исторического развития, римской virtus, и поругания ее в деятельности и идеологии как Флавиев, так и их противников. Анализируя «Историю», мы убедились в том, что эта норма сохраняла для Тацита все значение и обаяние общественного идеала — колебавшегося, как всякий идеал, на границе действительности и веры, но который тем более нужно было показывать и вспоминать: «Я считаю главнейшей обязанностью летописи сохранить память о проявлениях доблести и противопоставить бесчестным словам и делам устрашение позором в потомстве».[166]

Наконец, последний вывод состоял в том, что писать историю величия и унижения римской virtus было не только можно и нужно, но еще и стоило. Стоило потому, что — и до тех пор, пока — деятельная ответственность гражданина перед своим государством была не просто воспоминанием и не просто иллюзией старого историка, а именно общественным идеалом, живым в сознании многих, «нерушимая верность»[167] ему оставалась хоть и не политической, а духовной, но все равно живой и актуальной общественной позицией. В этой атмосфере и в этом убеждении Тацит и создал «Историю», ставшую его самым совершенным и прекрасным произведением, где трагизм и энергия жизни звучат единой мелодией. И эта атмосфера, и это убеждение изменились в годы работы над «Анналами» — последним сочинением историка.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

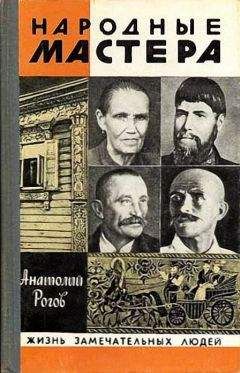

Похожие книги на "Корнелий Тацит: (Время. Жизнь. Книги )"

Книги похожие на "Корнелий Тацит: (Время. Жизнь. Книги )" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Георгий Кнабе - Корнелий Тацит: (Время. Жизнь. Книги )"

Отзывы читателей о книге "Корнелий Тацит: (Время. Жизнь. Книги )", комментарии и мнения людей о произведении.