Алексей Лебедев - Церковно-исторические повествования

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Церковно-исторические повествования"

Описание и краткое содержание "Церковно-исторические повествования" читать бесплатно онлайн.

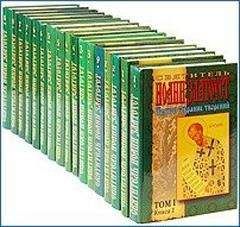

Алексей Петрович Лебедев (2 марта 1845 — 14 июля 1908) — русский историк церкви, византинист.

Алексей Лебедев родился в селе Очаково Рузского уезда Московской губернии в семье священника. Образование получал в Перервинском духовном училище, Московской семинарии и Московской духовной академии в Сергиевом Посаде, которую закончил в 1870 году. По собственному рассказу Лебедева, после окончания курса руководством академии ему было предложено на выбор занять одну из пяти кафедр в alma mater, а также кафедру метафизики в Киевской духовной академии. Свой выбор и дальнейшую свою научную судьбу Лебедев связал с кафедрой церковной истории, на которой прослужил более 25 лет. В феврале 1875 года Священным Синодом он был утверждён в звании экстраординарного профессора.

Профессор А. П. Лебедев пользовался популярностью у студентов, его аудитория была одной из самых посещаемых. Он ежегодно предлагал новые курсы, из его «школы» вышли более десяти магистров. Его ученики заняли кафедры в высших учебных заведениях Петербурга, Москвы и Одессы. Он прослужил в МДА четверть века. Характеризуя учено-литературную деятельность и заслуги А. П. Лебедева в области церковно-исторической науки, профессор А. А. Спасский писал: «Он не только поднял русскую науку на надлежащую высоту, но и привлек к ней внимание ученого Запада, сделав ее общеевропейским явлением».

Алексей Петрович Лебедев скончался 14 июля 1908 г. после непродолжительной тяжелой болезни.

______________________

* Hefele. Conciliengeschichte. Bd. I. S. 184. Zweite Auflage. ** Ibid. S. 207. *** Правила св. Апостолов, св. соборов с толкованиями. С. 617. Изд. Общ. Люб. Дух. Просвещ. Т. I.

______________________

Запрещая христианам исполнение зрелищных увеселений, Церковь, чтобы не оставлять лиц, снискавших себе пропитание таким занятием, без средств к жизни, брала на себя содержание бывших комедиантов. С подобным примером встречаемся в писаниях св. Киприана. Св. отец пишет к некоему Евкратию: "Ты почел нужным узнать мое мнение о комедианте, который, находясь у вас, не оставляет своего постыдного ремесла и учит этому других не к назиданию юношества, а к разорению: должен ли быть таковой в общении с нами? Я думаю, что это несообразно ни со славой божественной, ни с евангельским благочинием. Чистота и достоинство Церкви не должны быть оскверняемы столь гнусной и нечистой язвой. Если закон воспрещает мужчинам надевать женскую одежду и поражает таковых проклятием, то не большего ли осуждения достоин тот, кто не только надевает женскую одежду, но и с помощью постыдного искусства старается выразить гнусные и нескромные жесты, свойственные женщинам? И пусть никто не извиняет себя тем, что сам отстал от театра, тогда как учит тому других: нельзя почитать отставшим того, кто оставляет после себя преемников и вместо себя одного готовит многих подставных. Если таковой ссылается на недостаток и нужду от бедности, то в этой нужде можно помочь ему в числе тех, которые питаются от Церкви, только бы он захотел довольствоваться хоть и умеренным, но зато невинным содержанием. Потому употреби все зависящие средства к тому, чтобы обратить его от занятия столь зазорным и бесславным ремеслом, убеди довольствоваться содержанием от Церкви, хотя и умеренным, но спасительным. Если бы у вас в Церкви не было достаточных средств для доставления содержания нуждающимся, то может перейти к нам" (т.е. в Карфагенскую церковь)*.

______________________

* Св. Киприан Карфагенский. Письма. С. 21-22 (Твор. св. Киприана. Изд. 1-ое Киев. Духовн. академии. Т. I).

______________________

Что касается церковных законов о зрителях, то запрещаются посещения зрелищ как лицам духовным, так и всем мирянам.

В 24-м правиле Шестого Вселенского собора читаем: "Никому из числящихся в св. клире, ни монаху, не позволяется ходити на конския ристалища, или присутствовати на позорищных играх... Аще же кто обличен будет в сем: или да престанет, или да будет извержен". В правилах соборов Африканских запрещается посещение зрелищ всем вообще христианам (пр. 18-е): "Детям священных лиц не представляти мирских позорищ и не зрети оных. Сие же и всем христианам всегда заповедуемо было, да не входят туда, где бывают хуления". Непослушные этому правилу подвергались отлучению от Церкви (VI Вселен, собора пр. 51-е).

Как не строги эти церковные правила, из церковной практики, однако же, видно, что наиболее ревностные пастыри Церкви не колебались отлучать от церковного общения неисправимых театралов. Пример можно видеть в св. Иоанне Златоусте. Этот святитель, когда его внушения оказались недейственными для любителей театра, с церковной кафедры объявил их лишенными церковного общения. "Предупреждаю и объявляю громким голосом, - говорил он в церковной беседе, - если кто после этого увещания пойдет на нечистые и гибельные зрелища, того я не пущу внутрь этой ограды (церкви), не сделаю причастником Таинств, не позволю ему прикоснуться к Священной Трапезе; но как пастухи отделяют шелудивых овец от здоровых, чтобы болезнь не распространилась на прочих, так точно поступлю и я. Итак, пусть не входит в церковь никто из предающихся этому прелюбодеянию (театру), но пусть будет отвержен и вами и станет общим врагом. Сделайте вот что (обращает речь свою Златоуст к слушателям): не разговаривайте с таким, не принимайте его в дом, не разделяйте с ним трапезы, не имейте с ним общения ни при входе, ни при выходе, ни на торжище. Таким образом, мы легко обратим его"*. У таких пастырей, как Златоуст, у которых слово не расходилось с делом, подобные угрозы, конечно, не оставались пустым звуком.

______________________

* Св. Иоанн Златоуст. Слово против зрелищ. С. 346-347.

______________________

Церковь в своих соборных постановлениях стремилась сначала ограничить зрелища, а потом и совсем запретить их в христианском обществе. Охраняя святость праздничных дней в христианстве, соборы Карфагенские запрещают игрища в дни воскресные и на Пасху. "Да воспретятся, - говорится в 70-м правиле этих соборов, - представления позорищных игр в день воскресный и в прочие светлые дни христианский веры: тем паче, что в продолжение восьми дней св. Пасхи народ более собирается на конористалища, нежели в церковь. Должно пременяти определенные для позорищ дни, когда они встречаются с праздничными". Собор Шестой Вселенский в своих постановлениях идет еще дальше: он безусловно запрещает всякие зрелища (пр. 51-е). "Св. Вселенский собор сей совершенно возбраняет быти смехотворцам и их зрелищам, такожде и зрелища звериныя творити и плясания на позорищи".

Смысл последнего правила ясен. Им вовсе запрещаются зрелища. Тем не менее многие из христиан и даже клириков, неравнодушные к некоторым видам зрелищ, напр. конским ристалищам, старались ослабить силу правила и давали ему свое толкование. Об этом находим свидетельство у знаменитого греческого толкователя церковных правил патриарха Антиохийского Вальсамона. По Вальсамону, некоторые следующим образом перетолковывали указанное правило: "Говорили, это правило запрещает конские ристалища, некогда бывшие, а не те, которые бывают с дозволения и в присутствии императора. Ибо в те времена, - развивали свое доказательство возражатели, - когда конские ристалища были во власти народа и когда народ устраивал ристания когда и как хотел, когда и царь был приглашаем и не имел в этом деле никакой власти, случалось, что во времена ристаний происходило много возмутительного и неприличного. В некоторые времена происходили даже междоусобные битвы между противниками. Притом не воспрещалось сторонам и биться об заклад, и они игрой в кости и судьбу призывали к себе победу, что совершенно возбраняется божественными правилами. Допускали также и бой зверей, и иное постыдное и неприличное. А ныне, - говорили возражатели, - когда конские ристания происходят в присутствии царя и не бывает на них ничего такого, чего должно отвращаться, не подозревается, чтобы выходило что-либо худое (из посещения ристалищ). Поэтому похвально, если кто-нибудь совсем не вкушает удовольствия ни от конских ристалищ, ни от другого чего услаждающего сердце; но не подлежит наказанию и то, если клирик (даже!) будет ходить на такие конские ристания. Ибо если всякое конское ристание, как то, которое совершалось в древности, так и бывающее ныне, по мнению многих, запрещается точно так же, как и все зрелища, то иной будет вынужден сказать, что никогда ничего такого не должны делать ни царь, ни другой кто. Итак, посему, - заключали ряд своих доказательств возражатели против правил, - ристалища и зрелища должны быть разделяемы на два вида: на совершенно недозволенные, на которые непозволительно ходить не только клирикам, но и мирянам под страхом отлучения, и на дозволенные, которые и совершаются ныне, на которые не только миряне, но и клирики могут ходить без рассуждения". Вальсамон, однако, не соглашается с таким либеральным воззрением, существовавшим в Церкви. Выражая свое мнение, он пишет: "Так говорили некоторые о конских ристалищах, не подводя, впрочем, под свои рассуждения прочих позорищных игр. Но большей части и особенно людям более благоговейным, с которыми соглашаюсь и я, не нравилось это, и потому они говорили, что правила должны быть изъясняемы в смысле душеполезнейшем, а не в том, какой ведет к распущенности и безнравию", т.е. в смысле буквальном. Но и сам Вальсамон признает некоторые из существовавших в его время игр позволенными. "Может быть, - замечает он, - по причине епитимий, налагаемых этими правилами (собора VI Вселенск.), придумали царские игры, которые не возбуждают в зрителях рассеяния и нескромного смеха". Затем он поименовывает эти игры*.

______________________

* Правила св. Апостолов, св. соборов и пр. с толкованиями. С. 522-525, 617-618.

______________________

В заключение нашего очерка следует сделать несколько замечаний о мерах, которые принимались гражданской властью, христианскими императорами древней Церкви против зрелищ. Ибо и императоры со своей стороны действовали в том же направлении относительно зрелищ, как и сама Церковь. Церковь и государство в этом вопросе шли рука об руку. Император Феодосии Великий (IV в.) запретил устраивать зрелища в дни воскресные и в главнейшие праздники христианской Церкви. Другими законами христианских императоров воспрещено было воздвигать статуи в честь комедиантов, распорядителей игр и возничих, употреблявшихся при конских ристалищах; также возбранено было как в цирке, так и в театре делать что-либо оскорбительное для христианской Церкви; возбранено было назначать для театральных игр детей и женщин хорошего поведения и исповедовавших христианскую веру. Теми же законами дозволено было комедиантам, если они в опасной болезни приняли христианские таинства и однако же снова выздоравливали, не возвращаться к своим прежним театральным занятиям. Об императоре Анастасии (кон. V и нач. VI в.) известно, что он запретил неприличные театральные представления, которые давались юношами, переодетыми в женское платье. Знаменитый греческий император Юстиниан I (VI в.) во время правления Империей своего дяди Юстина I сделал было попытку закрыть театры во всей Восточной империи, а именно запретил пантомиму, за исключением города Александрии, но безуспешно*. С большей энергией и большим успехом велась христианскими императорами борьба против гладиаторских игр. Эту борьбу начал первый христианских император Константин Великий**. Его примеру последовал и император Гонорий (V в.). О нем церковный историк Феодорит рассказывает следующее: "Император Гонорий отменил издавна производившиеся в Риме поединки гладиаторов, и сделал это по такому поводу: был тогда некто Телемах, монах, человек подвижнической жизни. Однажды он направился с Востока и с определенным намерением пришел в Рим именно в то время, когда здесь происходило ненавистное зрелище гладиаторских побоищ; во время разгара борьбы двух гладиаторов он неожиданно бросился на арену и останавил борцов. Но зрители пришли в негодование от такого поступка, расстроившего зрелище, - в неистовстве на св. мужа они тут же побили его камнями. Когда об этом узнал Гонорий, он причислил Телемаха к победоносным мученикам и запретил гладиаторские бои"***. Событие примечательное; к сожалению, оно не привело к цели; последовало, по-видимому, только временное запрещение этих ужасных игр. Борьбу с этим жалким увеселением продолжает император Анастасий I, но опять без большого успеха. Привести это дело к счастливому окончанию удалось только императору Юстиниану****.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Церковно-исторические повествования"

Книги похожие на "Церковно-исторические повествования" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Лебедев - Церковно-исторические повествования"

Отзывы читателей о книге "Церковно-исторические повествования", комментарии и мнения людей о произведении.