Руслан Скрынников - Василий III. Иван Грозный

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Василий III. Иван Грозный"

Описание и краткое содержание "Василий III. Иван Грозный" читать бесплатно онлайн.

Василий III и его сын Иван IV Грозный.

Их судьбы по сей день вызывают у ученых множество вопросов…

Как случилось, что Василий III оказался первым венценосным заложником крупного боярства?

Почему его брак с Соломонией Сабуровой завершился скандальным разводом и женитьбой на Елене Глинской?

Как совмещались в Иване IV Грозном черты талантливого государственного деятеля, мудрого реформатора — и кровавого тирана, ввергшего свой народ в хаос чудовищных репрессий?

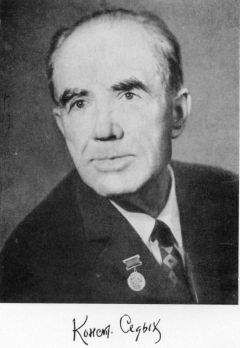

Ответы на эти и многие другие вопросы предлагает в своей увлекательной книге известный историк, ученый с мировым именем, профессор Санкт-Петербургского государственного университета.

Участники заговора — смоленские бояре — были повешены на стенах крепости. Подарки, полученные ими от московского князя, украшали виселицы. «Которому князь великий дал шубу соболью с камкою или з бархатом, того и в шубе повесил; а которому князю или пану дал ковш серебряной или чарку серебряну, и он, ему на шею связав, да и того повесил».

Имея шесть тысяч воинов, Острожский не решился штурмовать Смоленск. «Смута» в Смоленске привела к тому, что жалованная грамота утратила силу. Всякие упоминания о ней были старательно вычеркнуты из московских документов и летописей. Многие смоленские бояре и шляхтичи, вовсе не причастные к заговору, лишились вотчин и были переселены в замосковные уезды, где получили поместья.

Глинский попытался бежать в Литву, но был схвачен и посажен в тюрьму.

Король поспешил уведомить европейские дворы о том, что в битве под Оршей московиты потеряли тридцать тысяч воинов, из чего следовало, что он выиграл войну с Москвой. Но цифра потерь была преувеличена, а войну выиграл тот, кто удержал Смоленск.

Нападение татар на Москву

После смерти Менгли-Гирея, давнего союзника Ивана III, на крымском троне утвердился Мухаммед-Гирей. Татары не забыли о тех временах, когда пограничные земли Южной Руси платили дань одновременно Орде и Литве, и старались использовать этот факт в переговорах с Россией. Мухаммед-Гирей пенял Василию III, что тот нарушил договор, не уведомив Крым о своем походе под Смоленск: «Ты нашему другу королю недружбу учинил: город, который мы ему пожаловали (Смоленск), ты взял от нас тайком; этот город Смоленск к литовскому юрту отец наш пожаловал, а другие города, которые к нам тянут, — Брянск, Стародуб, Почеп, Новгород Северский, Рыльск, Путивль, Карачев, Радогощ — отец наш, великий царь, твоему отцу дал. Если хочешь быть с нами в дружбе и в братстве, то ты эти города отдай нам назад, потому что мы их королю дали… Если хочешь быть с нами в дружбе и в братстве, то помоги нам казною, пришли нам казны побольше».

Заявления такого рода должны были подготовить почву для требования дани. Кроме денежной казны, хан желал получить кречетов и разные дорогие вещи.

В обращении к великому князю Московскому Крым соблюдал дипломатический этикет: «Брату моему поклон» или «Много, много поклон». Но обращение к великому князю Рязанскому было иным: «Великия Орды великого царя Махмет-Гиреево царево слово другу моему и становитину, рязанскому Ивану, князю, ведомо было… Мы, великий царь и государь твой».

Московский доброхот Аппак-мурза уведомил великого князя: «У тебя хан просит восемь городов, и если ты ему их отдашь, то другом будешь, а не отдашь, то тебе другом ему не бывать; разве пришлешь ему столько казны, сколько король присылает, тогда он тебе города эти уступит. А с королем им друзьями как не быть? И летом, и зимою казна от короля, как река, беспрестанно так и течет, и малому и великому — всем уноровил». Послу великокняжескому Мамонову Аппак советовал: «Ты приехал нынче между великим князем и царем дело делать, так делай дело умеючи; чего у тебя царь ни попросит, ты ни за что не стой, тешь его. А не захочешь царю дать добром, так тебе без дела назад ехать; ведь царь у тебя силою возьмет все, что захочет; так ты бы царю не стоял ни за что, чего у тебя ни попросит добром, а позора бы тебе не дожидаться». Угроза была исполнена.

Аппак был недоволен подарками Василия III и ставил ему в пример щедрость польского короля. «Абдыр-Рахмановою службою литовский царю нашему посылает пятнадцать тысяч золотых, кроме платья, сукон и запросов; а царицам, царевичам, сеитам, уланам, князьям, мурзам особенно король посылает, всем довольно; никто на короля царю за поминки не жалуется; Абдыр-Рахману же от короля идет две тысячи золотых, кроме платья и сукон; на людей Абдыр-Рахману еще казну, которую Абдыр-Рахман раздает от себя царевичам, уланам, князьям и мурзам добрым для королевского дела. Так королевскому делу как не делаться? А ко мне сколько раз король приказывал: отстань от московского, служи мне и приказывай, чего от меня хочешь: все тебе дам. Но у всякого человека слов много, а душа одна; ты, король, познакомился с Абдыр-Рахманом и живи с ним».

Хан писал: «Ты многим людям не прислал подарков, и нам много от них докуки было, да и посол твой много докуки видел; и вот я, для того чтоб между нами дружбы и братство прибывало, неволею взял у твоего посла, да и роздал моим людям — иному шубу, другому однорядку». Хан приложил список людей, которым великий князь должен был вперед посылать поминки.

В Москве закрыли глаза на заявления и действия Бахчисарая. В грамоте хану Василий не упоминал об оскорблениях, нанесенных послу, и требовал одного — шертной грамоты. Посол Мамонов обратился с тем же запросом к сыну Мухаммед-Гирея, царевичу Богатырю; тот заявил: «Кто меня больше почтит, король или великий князь, о том я и буду больше хлопотать». Мамонов пытался повлиять на хана через его брата Ахмат-Гирея. Брат отвечал: «Видишь сам, какой царь мой брат; когда был отец наш царем, то мы его слушались; а нынче брат наш царем, сын у него царь же, князья у него цари же, водят им, куда хотят». Посол навестил старшую ханшу; та отвечала: «Великокняжеские и королевы поминки хан пропивает с своими любимыми женами».

Богатырь-царевич обещал хлопотать о том, кто его больше почтит; король, как видно, почтил его больше, и Богатырь в 1516 г. опустошил рязанскую украйну. Когда посол пожаловался Аппаку, тот отвечал: «Все это делается великому князю самому от себя: говорил я, чтоб великий князь столько же присылал, сколько король присылает». А сам хан писал в Москву: «Что сын мой Богатырь без моего ведома на Рязань ходил, то князь бы Василий лихим людям не потакал, кто станет говорить, чтоб ему за то со мною раздружиться». Хан объявил о готовности идти на Литву, но требовал, чтоб великий князь помог ему взять Астрахань: «Как возьмем Астрахань, то в ней великого же князя людям сидеть, тысячах в трех или четырех, с пушками и пищалями; рыба, соль — все это пойдет брату же моему, великому князю, а моя только бы слава была, что город мой. А что наши люди Мещеру воевали, то я не ручаюсь, что вперед этого не будет, хотя я с братом своим, великим князем, буду в дружбе и братстве; людей своих мне не унять; пришли на меня всею землею, говорят, что не будут меня в этом слушаться; а Ширины мимо меня вздумали воевать Мещеру, потому что нынче на Мещере наш недруг, а из старины этот юрт наш. Нынче брат мой, князь великий, не просит у меня на Мещеру брата или сына? Когда наш род был на Мещере, то смел ли кто из наших смотреть на нее?»

Невзирая на щедрые подарки, крымцы возобновили вторжения в литовские земли. В 1519 г. Крымская Орда нанесла поражение гетману К. Острожскому. Но уже через год Крым и Польша договорились о совместном военном выступлении против России.

В течение трех лет казанский трон занимал Шигалей. Весной 1521 г. местная знать свергла его, передав трон крымским Гиреям. Московский воевода был ограблен и выслан из Казани, многие из его слуг перебиты. Переворот в Казани ускорил последующие события. Мухаммед-Гирей не получил помощи от турок. Но в набеге крымских татар на Русь принял участие опытный литовский воевода с отрядом.

Летом 1521 г. хан обошел русские полки, собранные на Оке в Серпухове, и прорвался в окрестности Москвы.

Нашествие застигло Василия III врасплох. Поручив оборону Москвы зятю, татарскому царевичу Петру, великий князь бежал в Волоколамск. В пути, как писал австрийский посланник, ему пришлось прятаться в стоге сена. Дожидаясь подхода войск из Новгорода и Пскова, великий князь приказал начать переговоры с крымским ханом. Казначей Ю. Д. Траханиотов, находившийся с сокровищницей в столице, отправил крымскому хану богатые подарки. Приняв дары, Мухаммед-Гирей обещал снять осаду и уйти в Орду, «если Василий грамотой обяжется быть вечным данником царя (крымского хана. — Р.С.), какими были его отец и предки». Крымцы стояли под Москвой две недели, и за это время требуемая грамота была доставлена «царю». Достоверность приведенного известия С. Герберштейна не вызывает сомнений. В русских Разрядных записях отмечено, что при нападении татар на Москву «взял тогды царь крымской на великаго князя грамоту данную, как де великому князю дань и выход давать ему».

По предположению Г. Вернадского, грамоту о подданстве составил не Василий III, а наместник Москвы царевич Петр. Московские государи не скрепляли подписью свои указы и грамоты. Заменой подписи служила государственная печать, хранителем которой являлся казначей Ю. Траханиотов. Царевич и казначей могли изготовить грамоту в отсутствие государя. Но без ведома и разрешения Василия III, находящегося неподалеку от Москвы, они едва ли решились бы предпринять такой шаг. Уступчивость Василия III объяснялась тем, что обстановка в Подмосковье все более осложнялась. Воеводы, стоявшие в Серпухове, препирались между собой, вместо того чтобы действовать. Молодой и менее опытный воевода князь Д. Ф. Бельский отказывался слушать советы старших воевод И. М. Воротынского и других. Василий III направил под Москву брата князя Андрея с удельными полками. Но татары помешали русским объединить свои силы. Получив требуемую грамоту от Василия III, Мухаммед-Гирей отошел к Рязани. Во время остановки под Рязанью татары в течение нескольких недель вели торг с русскими. Бояре и состоятельные люди могли выкупить из плена своих близких. Мухаммед-Гирей сообщил рязанскому воеводе о грамоте, выданной ему Василием III, и потребовал, чтобы тот снабдил его войска продовольствием за счет запасов, хранившихся в крепости. Воевода попросил предъявить ему государеву грамоту. Как только документ был доставлен в крепость, рязанцы пушечным огнем отогнали татар от стен города. Вслед за тем крымцы 12 августа 1521 г. ушли в степи.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Василий III. Иван Грозный"

Книги похожие на "Василий III. Иван Грозный" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Руслан Скрынников - Василий III. Иван Грозный"

Отзывы читателей о книге "Василий III. Иван Грозный", комментарии и мнения людей о произведении.