Виктор Суходрев - Язык мой - друг мой

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

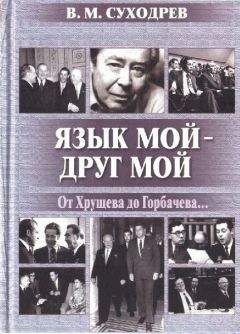

Описание книги "Язык мой - друг мой"

Описание и краткое содержание "Язык мой - друг мой" читать бесплатно онлайн.

Виктора Михайловича Суходрева по праву можно назвать легендарным, "генеральным" переводчиком. На протяжении почти сорока лет он был личным переводчиком политических лидеров нашей страны: Хрущева, Брежнева, Громыко, Микояна, Косыгина, Горбачева. Во время их переговоров с Никсоном, Кеннеди, Картером, Насером, И. Ганди и многими другими выдающимися политическими мировыми деятелями он персонифицировал собой интеллект, культуру и дипломатическую гибкость советских руководителей. Особенно важна последняя составляющая деятельности "главного переводчика страны", так как от того, что скажет первое лицо государства, от его слов зависело не только решение многих насущных вопросов в международных отношениях, но и в целом мир на планете (например, в эпоху холодной войны, дни Карибского кризиса и т. п.).

Автор предлагает читателю свое видение, так сказать с ближнего расстояния, сильных мира сего той поры. Рассказывает о том, что они были за люди, об их достоинствах и слабостях, привычках, о том, какое они производили впечатление, как вели себя не только в официальной обстановке, но и в неформальной ситуации, что называется за кадром, о том, что их отличает от нас, простых смертных.

Дети и отцы

Свои воспоминания о представителях нашей партийно-государственной элиты, о разных, скрытых от постороннего глаза, моментах их жизни хочу завершить рассказом об их трепетном отношении к собственным детям, а также о «непотопляемости» самих отцов в некоторых критических ситуациях.

В эпоху Брежнева слово «стабильность» в определенных кругах приобрело особенный смысл: всякий высокопоставленный чиновник остается на своем посту до тех пор, пока его не вынесут ногами вперед из служебного кабинета. «Номенклатура ЦК!» Человеку неискушенному этот термин мало что говорил, но попавшие в волшебный список номенклатуры могли считать себя материально обеспеченными и неуязвимыми до самой смерти. Номенклатурный чиновник мог быть переведен на другую должность, но при этом навсегда сохранял за собой машину, секретарей, помощников, спецобеспечение и прочие привилегии, даже если перевод был в другой город или республику. Нарушить данную систему могли только чрезвычайные обстоятельства.

Знаменательно то, что номенклатурные чиновники стремились распространить все эти блага и на своих детей. Номенклатура талдычила всем и вся через органы пропаганды, что мы живем в самой лучшей стране и люди у нас, соответственно, самые лучшие. Но почему-то большинство высокопоставленных чиновников хотели, чтобы их собственные дети жили и работали не дома, а за границей. Отсюда и тяга устроить своих чад учиться в МГИМО.

Каждый год, начиная с весны, тем, кто мог иметь влияние на руководство этого высшего учебного заведения, отовсюду без конца раздавались телефонные звонки. Разговоры, переговоры, просьбы… Меня такая проблема не волновала — своему сыну я сразу сказал: «Ты в этот институт не пойдешь». Хотя тогда из вожделенного МГИМО открывалась дорога за границу — в Европу, Америку, на худой конец — в Латинскую Америку и уж в самом худшем случае — в дружественные нам страны Азии и Африки. Весна в МИДе была периодом совершенно фантастическим: звонили все — всем. Звонили членам коллегии, звонили заместителям Громыко, звонили самому Громыко. Звонили даже мне. Некоторые наивно полагали, что и я способен чем-либо помочь в этом вопросе. Но никого в МГИМО я не знал, да и не оканчивал его, так что оказать содействия не мог.

Так продолжалось до тех пор, пока не завершались приемные экзамены. Не хочу называть фамилий, против которых в неофициальных списках абитуриентов стояли загадочные значки или точки. Скажу только, что в телефонном справочнике сотрудников МИДа и в персональном справочнике владельцев номеров «вертушек» с годами становилось все больше и больше однофамильцев. Интересно было сравнивать фамилии и отчества в мидовской книжке с фамилиями и именами в «вертушечной».

Среди детей номенклатурных чиновников тоже существовала своеобразная иерархия: кому какой факультет светит. Дети самых главных попадали на факультет международных отношений, что означало прямую дорогу в МИД и посольства. А тех, кто пониже, — на факультет международных экономических отношений. В данном случае — это путь во Внешторг и в зарубежные торгпредства. С юридическим факультетом и журналистикой дела обстояли сложнее — нужно было обладать определенными талантами.

Многих принимали по непосредственному приказу Громыко. Помню один случай, который меня сильно покоробил. Однажды Андрей Андреевич вызвал меня к себе по какому-то вопросу. Когда я уже был у него в кабинете, позвонила его жена. Оказывается, возникли проблемы у дочек каких-то ее дальних родственников — они поступали на техкурсы МИДа, где готовили, в основном для министерства, секретарей-машинисток. Там учили стенографии, машинописи, довольно неплохо преподавали иностранные языки. Словом, тоже вожделенное место, хотя и не МГИМО. Кстати, скажу, что раньше в МГИМО девушек принимали со скрипом. Их вообще начали набирать только тогда, когда подросла дочка Молотова. Выслушав жену, Громыко вызвал своего старшего помощника, который, судя по всему, был в курсе вопроса, и сердито сказал ему:

— В чем дело? Почему девочки получили двойки за диктант? Это безобразие! Просто возмутительно!

Помощник попытался возразить:

— Андрей Андреевич, они написали диктант на двойку, сделали массу ошибок…

Громыко вспылил:

— Знаете, я сейчас вам такой диктант задам! Вам! И вы у меня двойку получите! Немедленно займитесь этим!

Помощник не нашелся, что ответить, хотя было ясно: если уж родственницы Громыко получили двойки, значит, это было более чем заслуженно. Ведь кому-то поставили и пятерки…

Потом дети приходили работать в МИД, а папы зорко следили за тем, чтобы их чад повышали и в ранге, и в должности. Конечно, среди таких «позвоночных» выпускников МГИМО были талантливые люди. Но хватало и посредственностей, которые не беспокоились о том, чтобы стать лучше, потому что знали: за ними стоят их папочки. Соответственно, это сказывалось на качестве работы МИДа. Здание на Смоленке «засорялось» все больше и больше.

При Горбачеве началась вдруг кампания по борьбе с семейственностью. Проводником этой кампании в МИДе был Валентин Михайлович Никифоров, бывший работник ЦК (его привел с собой в министерство Шеварднадзе, в качестве своего заместителя по кадрам). Он развернулся вовсю: с его подачи в каждом отделе проводились партсобрания, на которых назывались конкретные фамилии. Мне пришлось, как заместителю заведующего отделом, выступить с докладом по этому вопросу. Состоялось даже заседание коллегии на тему семейственности. На нем один из членов коллегии, кстати ближайший помощник Шеварднадзе, встал и сказал: я подаю в отставку, потому что мой сын работает в советском посольстве за рубежом, и раз такое дело, пусть он работает, а я уйду.

Однако вся эта кампания в конце концов сошла на нет. Никифорову самому пришлось защищаться на том же заседании коллегии от натиска ее членов. Ему просто сказали: «Если так пойдет, то куда же мы придем?» Он что-то бормотал в свое оправдание… Короче, пришли к выводу: семейственность — явление, конечно, пагубное, но так же вредна борьба с нею, потому что и среди детей номенклатуры есть толковые люди, и не следует всех стричь под одну гребенку.

Наказанием для представителя номенклатуры — секретаря обкома или министра — было назначение в какую-нибудь страну послом. Должность посла для таких людей — закат карьеры. Правда, встречались исключения, например — Александр Яковлев. Он в свое время исполнял обязанности заведующего Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС, затем за вольнодумство «сослан» послом в Канаду. Отработал там десять лет, а вернувшись, стал «отцом перестройки».

Впрочем, среди «высылаемых» встречались послы и другого типа — им не только работу в области международных отношений, но и колхоз доверить нельзя было. Почему-то в этом плане всегда «везло» Австралии. Был такой деятель, ведавший радио и телевидением, — Месяцев. Человек абсолютно непригодный к работе послом. Однако его назначили. Помню, как он появился у нас в МИДе и развернул свои прожекты. Тыкал пальцем в карту и говорил, что вскоре Австралия станет ближайшим партнером Советского Союза.

— Посмотрите, где Австралия. Рядом же наш Дальний Восток! Мы же тут такую торговлю организуем! Здесь же буквально два шага до нас! — восклицал он.

В дальнейшем послом в Австралию назначили Басова — «героя» Новочеркасска. После расстрела рабочих в этом городе его, разумеется, оттуда убрали и послали сначала в Чили, откуда он еле ноги унес, потом на Кубу, советником при Кастро (представляю, что он там ему советовал!), и затем — в Австралию. Фантастический человек. Про него ходило столько забавных рассказов, что из них можно составить отдельную книгу. Например, я слышал о том, как он, будучи послом, приворовывал апельсины в супермаркетах, выпрашивал себе подарки в поездках по стране и тому подобное. Сотрудникам посольства часто приходилось краснеть за своего шефа.

Случалось и такое, что при определенных обстоятельствах вместо того, чтобы отдать чиновника под суд, его назначали послом.

В страны социалистического лагеря послы подбирались вообще не МИДом, а специальным отделом ЦК. Считалось, что советский посол там — это что-то вроде секретаря обкома. Находясь в этих государствах, наши послы чувствовали себя как древнеримские проконсулы в своих провинциях. В такой манере они общались и с первыми лицами соцстран, не утруждая себя никакой дипломатией, превышая служебные права.

Помню, после сессии Генассамблеи ООН Громыко заехал в Берлин для встречи с тамошним высшим руководством. Я в этих переговорах не участвовал и, оставаясь в особняке, где мы разместились, беседовал с опекавшими нас мидовскими работниками ГДР. Они жаловались на поведение нашего посла Абрасимова. В частности, недоумевали, почему в посольстве СССР в Берлине, когда туда на прием приходят руководители ГДР, исполняют сначала Гимн Советского Союза, а уже потом гимн ГДР. Это было вопиющее нарушение международных норм и правил протокола, существенное в сфере межгосударственных отношений.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Язык мой - друг мой"

Книги похожие на "Язык мой - друг мой" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктор Суходрев - Язык мой - друг мой"

Отзывы читателей о книге "Язык мой - друг мой", комментарии и мнения людей о произведении.