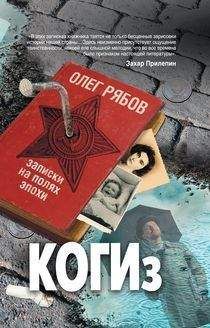

Олег Рябов - КОГИз. Записки на полях эпохи

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "КОГИз. Записки на полях эпохи"

Описание и краткое содержание "КОГИз. Записки на полях эпохи" читать бесплатно онлайн.

КОГИз, позабытая аббревиатура… В советские годы КОГИзами называли книжные магазины, служившие местом встреч интеллигенции. Книга известного писателя Олега Рябова – цельное и необычное полотно, изображающее послевоенную советскую жизнь. Имена многих героев романа известны всей стране: Лев Ландау, Василий Сталин, Константин Симонов… Но рядом с ними живут не менее любопытные товароведы, врачи, бездомные бродяги, сюжетные линии которых пересекаются, расходятся и снова соприкасаются друг с другом, как и музыкальные темы в сюите.

В тот же день я приехал к Серафиму домой, на проспект Ленина, потому что я никогда не отказывался от его приглашений, бывал у него десятки раз и чувствовал себя очень уютно в маленьком домашнем кабинете, аккуратном и до предела забитом книгами. Кроме огромного, до потолка, стеллажа и книжных шкафов, в комнате стоял еще один узенький неприметный стеллажик сзади письменного стола, заполненный исключительно книгами в шикарных переплетах, в основном сафьяновых и марокеновых.

Серафим ходил по центру комнаты маленькими птичьими шажками, потирая руки. Чтобы как-то начать беседу, я задал самый глупый вопрос, какой можно было придумать в этой ситуации.

– Серафим Ильич, а кто ваш любимый писатель?

Серафим остановился, на мгновение замер и, посмотрев на меня снизу вверх, то ли спросил, то ли воскликнул:

– Это мистика?! Или ты знал? – Он замолчал, ожидая ответа. Я молчал тоже. – Мой любимый писатель – Достоевский. Федор Михайлович Достоевский!

Я тебе расскажу сегодня две истории. Но они связаны между собой. Ведь ты знаешь, что мы не дружим с Глухарем, с Дмитрием Николаевичем Смирновым. Мы знакомы, здороваемся, но не дружим. Не любит он меня, и есть за что. Совершил я однажды в жизни некрасивый поступок, подленький, и до сих пор каюсь. Смирнов ведь никогда не работал на государство, всю жизнь книжками торговал на базаре, он инвалид, и ни за какое тунеядство его даже при Сталине не трогали. Покупал он книги мешками, мешок у него был не обычный, а наматрасник – не на каждых санках увезешь. Торговал он книгами на Средном рынке или на Мытном, когда где. И вот сразу после войны, году в 47-м, я заметил, что по субботам у Глухаря стали появляться какие-нибудь замечательные книжки: то пятитомник Хлебникова, то четырехтомник Агасфера в «Academia». Я покупал, но начал меня грызть изнутри какой-то жук: откуда он берет эти книги? Мучился я, мучился, да и выследил Дмитрия Николаевича, прознал адресок. А ходил он к Жиженковой.

Был такой Федор Жиженков – местный поэт средней руки. Вот как писали «купчишка средней руки», так Жиженков – поэтишка средней руки. Но библиотека у него была великая – по сводному каталогу семнадцать с половиной тысяч томов.

Жил он с женой и дочерью в большой двухкомнатной квартире с высоченными потолками: на кухне спали, в комнатах – библиотека. Жили бедно: хлеб да подсолнечное масло, но книги он приносил домой каждый день. Везло ему! Придет вечером, насвистывая, – под мышкой книжечка или стопочка книг, и сразу к себе в комнату, протиснется между книгами к столу у окна и тут же вписывает приобретения в картотеку. Когда-то книги ставились на стеллажи вдоль стен, потом на пол до потолка – около стеллажей второй ряд образовался, затем – третий – вот и остался узкий проход. Впишет книжки в картотеку и ходит по квартире радостный, что-то напевая, иногда подтянет гири на английских напольных часах: у них из мебели только эти часы были, шикарные Norton, а так все дрянь: стол грязный, стулья да две кровати с никелированными шишками, ну и стеллаж, который за книжками не видно.

Дружил Жиженков до войны с Демьяном Бедным, и когда нуждался в деньгах, брал кое-что из своих книжных редкостей – и в Москву. Демьян был богатый барин, московский. Здесь начинается другая история, ее мало кто знает, но на каждый роток не накинешь платок.

Был в Москве такой писатель и книжник – Бруно Ясенский, то ли поляк, то ли француз, но заядлый собиратель русских книг – любимчик всех арбатских букинистов. Как-то раз, в конце тридцатых годов, он зашел в один из букинистических магазинов, где его хорошо знали и предложили собрание сочинений Достоевского в «шнелевских переплетах». Ясенский загорелся сразу, как только ему вынули из-под прилавка юбилейный четырнадцатитомник под редакцией вдовы писателя Анны Григорьевны в марокенах болотного цвета. Он заволновался, попросил отложить для него книги и пообещал привезти деньги до конца дня. Жил он далековато, даже по московским меркам, и потому, выскочив на улицу, бросился к телефону-автомату и позвонил своему приятелю, такому же заядлому библиофилу Демьяну Бедному:

– Демьян! – сказал Бруно. – Не выручишь денежкой, не одолжишь до завтра?

– Выручу, выручу, – ответил Демьян, – заходи. А зачем тебе?

– Да мне тут на Арбате в «Букинисте» Достоевского в «шнеле» отложили, а у меня не хватает.

– Давай заезжай. Я тебя жду.

Ясенский пешочком направился к Демьяну Бедному, а тот тем временем пошел ему навстречу, но только прямиком в магазин. В «Букинисте», где его также хорошо знали, он без зазрения совести заявил:

– Мне тут только что Бруно позвонил и попросил для него у вас Достоевского забрать – у него, что ли, денег не было. Вечером, сказал, ко мне заедет.

Так Достоевский оказался у Демьяна Бедного, а Бруно Ясенского в ту же ночь арестовали. Совпадение, но Демьяну стало очень противно и даже как-то не по себе, и, глядя на четырнадцать марокенов, грустил он о своем ушедшем в небытие друге. Тут-то и приехал к нему нечаянно Федор Жиженков. Демьян расстался с Достоевским легко, как Богу свечку поставил, даже расписался на форзаце, не пожалел книгу: «Федору Жиженкову, товарищу по перу и топору. Демьян».

Не знаю, как эта история вышла на свет, но Жиженков через год или два узнал о неблагородном происхождении своего Достоевского и так же, как и Демьян, стал мучиться, и продал он мне его перед самой войной. Так этот четырнадцатитомник оказался на моей полочке.

После войны Жиженкова арестовали, и вздохнули его жена и дочь: стали книжечки продавать да покупать на базаре телятинку да сметанку. А продавали они книги Дмитрию Николаевичу Смирнову. Платил он двести рублей за мешок. Знаешь, что такое двести рублей в 47-м году, – как два рубля сегодня. И каждую неделю, зимой и летом, на салазках или тележке, он вез от Жиженковой мешок с книгами себе домой. Когда я к тем дурехам пришел, выследив Смирнова, оставалось в квартире только сто книжек, сложенных в углу, но самых ценных.

– Вот, – сказала мне хозяйка – прошу у Дмитрия Николаевича тысячу рублей, а он мне только четыреста дает. Посмотрите – может, вам надо.

Я пересмотрел все книги: это были перлы, редкости, о каких я даже не слышал. Почесался я, почесался да и брякнул:

– Тысячи у меня нет, а девятьсот готов хоть сейчас заплатить.

Так и договорились. Я заплатил деньги и побежал на базар искать работягу с тачкой, чтобы отвезти книги домой. Через неделю Смирнов пришел к женщинам и с ужасом увидел, что книг нет.

– Где?

– Да вот, приходил Серафим Ильич Богданов и купил все по нашей цене.

– Серафим? Да это ж мальчишка, щенок. Он и в книгах-то не понимает ничего!

– Да мы знаем, Дмитрий Николаевич, что вы в книгах лучше всех разбираетесь, только платит он больше – не так стесняется, как вы.

Смирнов разыскал меня через два дня у когиза на Свердловке и отчитал и отругал последними словами: «негодяй», «мошенник», «фашист», «скотина», «быдло» – это было прилюдно и очень некрасиво: мне даже пришлось искать встречи с ним и показывать первый том Достоевского как доказательство, что я был знаком с Жиженковым до войны и покупал книги у него еще тогда. Ничего не помогло: я для него стал врагом номер один в городе.

А вторая история такая. После того как я купил Достоевского в «шнеле» у самого Жиженкова, решил всего писателя прочитать, и начал читать, но пришла мне повестка на войну, и «попал я в переплет» – рядовым на фронт, в пехоту. До революции был в Нижнем Новгороде городским головой купец Переплетчиков, и построил он для босяков и нищих домовые ночлежки; те, кто попадал в них, говорили, что «попали в переплет». Это значит, что на свете хуже ничего нельзя придумать. Знаешь, кто в пехоте самый счастливый был? Кого ранили и кто в госпиталь попал. Остальные или погибали, или оставались гнить в окопах и сходить с ума от страха, и сходили с ума многие. В окопах-то я тогда и пожалел, что не успел прочитать своего Достоевского: вот убьют, а я так и не насладился.

Жалел я об этом до тех пор, пока меня не ранило. Первый раз задело меня в декабре 41-го, под Москвой. Лежу в госпитале и мечтаю только об одном: вот попаду домой и прочитаю всего Федора, и очень меня это грело. Оклемался, съездил в Горький, погладил корешки любимых книг – и снова на фронт, в окопы. В 43-м меня второй раз ранило, уже под Сталинградом, да с контузией, да серьезно так – врачи думали, не выкарабкаюсь. Все время в госпитале, и днем и ночью, думал и жалел лишь об одном: что так и не прочитал Федора Михайловича Достоевского.

Освободили меня после того ранения вчистую, и вернулся я домой летом 44-го. Подошел к стеллажу с книгами, смотрю на своего «шнелевского» четырнадцатитомного Федора Михайловича и думаю: вот кто меня с того света вытащил, а если что случится, так, может, и еще вытащит. Поэтому Достоевский – мой любимый писатель. А читать – я его не читал.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "КОГИз. Записки на полях эпохи"

Книги похожие на "КОГИз. Записки на полях эпохи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Олег Рябов - КОГИз. Записки на полях эпохи"

Отзывы читателей о книге "КОГИз. Записки на полях эпохи", комментарии и мнения людей о произведении.