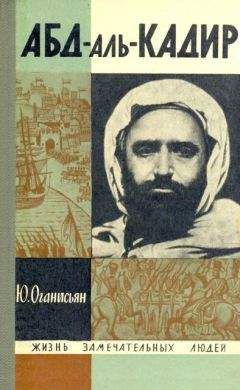

Юлий Оганисьян - Абд-аль-Кадир

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Абд-аль-Кадир"

Описание и краткое содержание "Абд-аль-Кадир" читать бесплатно онлайн.

В книге описывается жизнь и деятельность Абд-аль-Кадира.

В книге представлены иллюстрации.

В конечном счете колониальная цивилизация предлагает своим жертвам только два выбора: рабство или уничтожение. В Алжире, впрочем, она на первых порах допускала еще одну возможность:

«Раз их невозможно приобщить к цивилизации, необходимо оттеснить их подальше; точно так же, как дикие звери не могут жить по соседству с обитаемыми землями, так и они должны отступать до самой пустыни перед продвижением наших институтов, чтобы навсегда остаться в песках Сахары».

Но может быть, все это происходит потому, что осуществление «великой миссии» вышло из-под контроля высшей государственной власти — парламента, правительства, короля? Может быть, все дело в самостийных злоупотреблениях колонистов и военщины? И может быть, французское общество не знало, что творило?

Знало. И в целом и в частностях. И знало, что это жестоко и бесчеловечно. А 1834 году парламентская комиссия, обследовавшая положение в Алжире, представила доклад, который звучит как самообвинительный акт.

«Мы присоединили государственному имуществу все владения религиозных учреждений; мы наложили секвестр на имущество той части населения, которую обещали не трогать; осуществление нашего владычества мы начали с вымогательства (насильственный заем в 100 тысяч франков); мы захватили частные владения, не выплачивая никакого возмещения, и чаще всего владельцев, подвергавшихся такой экспроприации, мы даже заставляли оплачивать расходы по сносу их домов. Однажды это было сделано в отношении мечети.

Мы сдавали в наем третьим лицам постройки, принадлежавшие государственному имуществу; мы оскверняли храмы, гробницы, дома, считающиеся у мусульман священным убежищем.

Известно, что требования войны бывают иногда неумолимы, но в применении самых крайних мер можно найти деликатные и даже справедливые формы, которые скроют все, что есть в этих мерах отвратительного.

Мы убивали людей, которым выдавали охранные грамоты; мы по простому подозрению уничтожали целые группы жителей, которые впоследствии оказывались невиновными; мы отдавали под суд людей, имевших в стране репутацию святых, людей, уважаемых за то, что у них находилось достаточно смелости, чтобы, презрев наше бешенство, прийти хлопотать за своих несчастных сограждан; нашлись судьи, чтобы их приговорить, и цивилизованные люди, чтобы их казнить.

В варварстве мы превзошли тех варваров, которых пришли приобщить к цивилизации. И после этого мы еще жалуемся на то, что нам не удавалось завоевать доверие местных жителей…»

Вывод? Колонизацию надо продолжать, стараясь только избегать крайностей: «Умеренность, провозглашенная силой, является действенной силой».

Стало быть, отдавали себе отчет в том, что делают. И сознавали, что это дурно. А все-таки продолжали делать. Оговорки тут никого не обманут. Уже тогда было ясно (хотя колониальные историки и спустя сто лет будут это отрицать), что цель осуществлялась методами, единственно для этого возможными. Именно цель оправдывала дурные средства. Выходит, сама цель была порочна.

Вот это уже признать никак не могли. Согласиться с этим — значит отказаться от самой цели колонизации. Значит, снять с себя миссию «цивилизатора». Европеец прошлого века этого сделать не мог. И не хотел. В силу исторической необходимости, сказал бы детерминист, — что было, то было, и иначе быть не могло. Истина, против которой возражать не стоит. Но только в том случае, если ее не соединяют с идеей прогресса.

В итоге такой совокупности неизбежно возникает скользкая мысль о том, что колонизация, как, впрочем, и многое иное, раз уж была вызвана исторической необходимостью, в конечном счете была разумной, оправданной и прогрессивной. И что в плане мирового прогресса и в разрезе движения к всеобщему ублаготворению она явилась, как это ни огорчительно, необходимым звеном. В этом плане и в таком разрезе противники колонизации закономерно превращаются в ретроградов, вставлявших палки в колеса истории и мирового прогресса. Им можно сочувствовать, ими можно восторгаться и зачислять их в шеренгу великих, но приходится признать, что к историческому прогрессу они повернуты спиной.

Здесь надо внести некоторую ясность. Речь не о том, чтобы повернуть эмира лицом к прогрессу. А о том как раз, чтобы оградить Абд-аль-Кадира от легенд, представляющих его врагом или поборником прогресса.

В соединении с аксиоматичной истиной всякая идея может обрести силу объективной закономерности. Эта сила реальна или фиктивна в зависимости от того, произросла ли сама идея на ниве исторической действительности. Если нет, то рождается очередной миф. В данном случае — миф о всеядности прогресса, в котором по существу объективирован принцип дровоколов «цель оправдывает средства». Обращенная в прошлое, идея такого прогресса превращает аксиому «что было, то было» в верткую формулу о «разумности былого». Устремленная в будущее, она обращает реально вероятное «что будет, то будет» в безоглядно бодрое «будь что будет».

А в общем согласно этой идее все идет как надо в этом лучшем из миров. Так стоит ли ломать копья?

Наш герой копья ломал.

Рыцарь ислама

Перед ним была могущественная европейская держава. Располагающая передовой для того времени наукой и техникой. Обладающая мощной армией, прошедшей школу наполеоновских войн. Управляемая классом, который рвался к колониальным захватам и, говоря словами одного из представителей этого класса, рассматривал Алжир как «французскую землю, которой французы должны владеть, которую они должны как можно скорее заселить и обработать, чтобы она когда-нибудь могла стать в руках французов действенным орудием устройства судеб человеческих».

За ним была страна, живущая по законам средневековья. Лишенная единой системы государственности. Раздробленная на множество феодальных княжеств и племенных владений. Лишь немногие из них знали о нем и признавали его власть.

Войско его могло бы считаться передовым разве что во времена Гаруна-аль-Рашида.

Не один только Абд-аль-Кадир выступал претендентом на роль религиозного вождя алжирцев. У него были соперники, не уступавшие ему ни в воинской силе, ни по влиянию на алжирские племена.

В Константине властвовал бей Ахмед, которому подчинялись многие племена на востоке страны. В Тлемсене сидел паша Бен-Нуна, признававший одну только власть марокканского султана. В долине Шелифа самостоятельным властителем был шейх племени флиттов Сиди-аль-Араби, который считал ниже своего достоинства подчиняться юному эмиру. Точно так же относился к Абд-аль-Кадиру и могущественный вождь Мустафа бен-Исмаил, презрительно называвший эмира «безбородым мальчишкой». На юге Алжира отказалось признать власть Абд-аль-Кадира религиозное братство Тиджиния, возглавляемое марабутом Айн-Махди. Лишь собственным вождям соглашались повиноваться горные племена кабилов.

На западе страны, в Орании, влияние Абд-аль-Кадира на первых порах поддерживалось авторитетом Махи ад-Дина, который до конца жизни не оставлял сына своими советами и помощью. Но эта поддержка была недолговечной. Слова марабута о том, что его ждет смерть в случае избрания Абд-аль-Кадира султаном, и впрямь оказались пророческими: в июле 1833 года Махи ад-Дин умер.

Отныне Абд-аль-Кадир мог полагаться только на самого себя.

Молодой эмир поступил иначе: он положился на аллаха.

Безоговорочно. До конца. Самоотреченно. В делах мирских и духовных. В жизни личной и общественной. В абсолютном согласии с заповедью корана: «Если Аллах окажет вам помощь, то нет победителя для вас, а если Он вас покинет, то кто же поможет вам после Него? На Аллаха пусть полагаются верующие!» (3:154).

Всякий мусульманский вождь, равно как и любой правоверный, признавал эту заповедь. В этом нет ничего необычного. Однако не всякий был способен уверовать в нее до конца. Редкий из способных на это делал ее практическим руководством в жизни. И только исключительный человек мог настолько полно и беззаветно «положиться на Аллаха», чтобы в собственных глазах и в глазах окружающих обрести лик мессии, исполнителя воли всевышнего.

Никто иной не был бы в состоянии сплотить и возглавить алжирцев в борьбе против иноземных захватчиков. Религия была единственной силой, объединяющей людей, разделенными во всех прочих отношениях — политическом, социальном, этническом, культурном. Только человек, являвший собой для народа избранника божьего, мог превратить эту силу в политическое орудие, сделать ее формой алжирской государственности.

Для Алжира, как и для всего мусульманского мира того времени, эпоха средневековья еще не кончилась. Религия еще не отделилась от социальной и политической жизни. Поэтому массовые народные выступления неизбежно происходили в форме мессианских движений. «Так, — отмечал Ф. Энгельс по этому поводу, — обстояло дело со времен завоевательных походов африканских Альморавидов и Альмохадов в Испанию до последнего махди из Хартума, который с таким успехом сопротивлялся англичанам. Так же или почти так же обстояло дело с восстаниями в Персии и в других мусульманских странах»[4].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Абд-аль-Кадир"

Книги похожие на "Абд-аль-Кадир" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юлий Оганисьян - Абд-аль-Кадир"

Отзывы читателей о книге "Абд-аль-Кадир", комментарии и мнения людей о произведении.