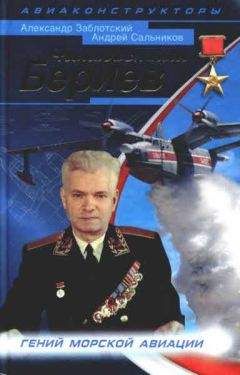

Александр Заблотский - Неизвестный Бериев. Гений морской авиации

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Неизвестный Бериев. Гений морской авиации"

Описание и краткое содержание "Неизвестный Бериев. Гений морской авиации" читать бесплатно онлайн.

Г. М. Бериева с уверенностью можно назвать самым незнаменитым великим авиаконструктором — широкой публике известно о нем до обидного мало, хотя в своей области Георгий Михайлович не знал себе равных, будучи создателем настоящих авиашедевров — от самого массового предвоенного отечественного гидросамолета МБР-2, который оказался эффективнее многих боевых кораблей, до первой реактивной летающей лодки Р-1; от катапультного разведчика КОР-2, предназначавшегося для «Большого океанского флота», до реактивного разведчика-торпедоносца со стреловидным крылом Бе-10; от легендарного Бе-12 «Чайка», по праву считавшегося лучшим самолетом-амфибией своего времени, до крылатых ракет.

Эта уникальная книга — лучшая на сегодняшний день творческая биография великого авиаконструктора, основанная на эксклюзивных материалах закрытых архивов, включая еще недавно совершенно секретные акты военной приемки, и предоставляющая исчерпывающую информацию обо всех разработках прославленного КБ, как серийных, так и опытных.

Поэтому неудивительно, что начальник Морских Сил РККА флагман флота 1 ранга Викторов и член Военного совета МС РККА корпусной комиссар Ильин направляют наркому авиационной промышленности М.М. Кагановичу докладную записку следующего содержания: «Построенный на заводе № 31 морской самолет КОР-1 на испытаниях дал неудовлетворительные результаты. Это положение усложняется тем, что для данного самолета даны импортные заказы на постройку катапульт.

Поэтому прошу распоряжения директору завода № 31 о том, чтобы при выхаживании самолета КОР-1 или постройке нового самолета были сохранены основные данные.

Прошу распоряжения о разработке ТТЗ на новый корабельный самолет улучшенного типа, удовлетворяющий всем современным требованиям для морских самолетов, и в постановке в Правительстве вопроса о включении в план опытного строительства 1938 года нового самолета».

Задание на разработку перспективного катапультного разведчика КОР-2 появилось уже в конце 1938 г. Но КОР-1 на вооружение все-таки приняли в качестве переходной машины до поступления на вооружение нового корабельного гидросамолета. Основным мотивом такого решения было желание получить опыт эксплуатации катапультного самолета в реальных корабельных условиях и подготовить кадры летчиков и технических специалистов авиационных боевых частей крейсеров.

Приняв КОР-1 на вооружение, военные моряки не переставали выражать свои претензии по поводу недостатков машины — прежде всего малой дальности и неудовлетворительной мореходности. Командующий морской авиацией генерал-лейтенант С.Ф. Жаворонков в 1940 г. в докладе «О проектировании и строительстве авиации ВМФ» откровенно назвал КОР-1 плохим самолетом. На голову Г.М. Бериева сыпались не только упреки и жалобы заказчика, но и гнев руководства наркомата, что могло привести к самым крутым «оргвыводам». Сам Георгий Михайлович в своих воспоминаниях эту тему обошел, но в 1939 г. свидетелем разноса из-за КОР-1, сделанного наркомом авиационной промышленности М.М. Кагановичем Бериеву, оказался авиаконструктор А.С. Москалев. Свою «воспитательную» беседу Каганович закончил так: «Ну, хватит, Бериев, я вижу, что ты все случаи знаешь! Так объясни мне — почему твой самолет плохо летает и моряки на тебя жалуются?»

Однако именно опыт, полученный при проектировании, испытаниях и доводке «плохого» КОР-1, позволил Г.М. Бериеву и всему коллективу ЦКБ МС в кратчайшие сроки создать действительно удачный корабельный разведчик КОР-2.

КОР-1 строился малой серией на заводе № 31 в 1937–1940 гг. Предприятие в это время имело очень напряженную производственную программу. Велось крупносерийное строительство МБР-2, осваивалось производство таких сложных гидросамолетов, как лицензионный ГСТ («Консолидейтед» PBY-1) и отечественный МДР-6. Поэтому всего за это время было построено только 12 катапультных разведчиков. Три первых серийных машины с заводскими номерами 3152, 3153, 3154 начали строить еще в середине 1937 г. Однако их сдача военной приемке постоянно откладывалась из-за неудовлетворительных результатов испытаний и постоянных переделок опытной машины. Исходя из обнаруженных документов, можно сделать вывод, что не все доработки прототипа были внедрены в серийное производство. Например, подкрыльевые поплавки устанавливались увеличенного объема, а вот длина стоек всех поплавков осталась соответствующей исходному варианту опытной машины. Самолеты № 3152 и № 3153 облетали только летом 1938 г. При этом выявились несинхронный выпуск закрылков, неудачное крепление капотов, кроме того, управление двигателем также требовало доработки.

19 октября 1938 г. летчик-испытатель С.Б. Рейдель облетывал очередной серийный КОР-1 с заводским № 3154. После выполнения восьми полетов он вывозил на нем заводского летчика Громодвинникова. Громодвинников посадил самолет на скорости выше посадочной, в результате чего была деформирована передняя часть центрального поплавка. Машину отремонтировали, однако последующие события показали, что конструкция этого поплавка требует дополнительного усиления.

Серийные КОР-1 неоднократно дорабатывались. Например, зимой 1939–1940 гг. на лобовой части капота были установлены управляемые жалюзи «по типу самолета ПС-84», предохранявшие двигатель от переохлаждения.

Сдача последних КОР-1 военной приемке продолжалась до декабря 1940 г., уже после того как завод № 31 полностью перешел на выпуск истребителей ЛаГГ-3. При проведении сдаточных испытаний 4 ноября 1940 г. самолет № 203107 потерпел аварию в районе Таганрога. Машина скапотировала при посадке, экипаж в составе летчика М.В. Цепилова и наблюдателя А.Н. Безуглого при этом не пострадал. Так как глубина на месте происшествия была небольшой, полузатонувший КОР-1 подняли уже на следующий день. Причиной аварии стало разрушение центрального поплавка на пробеге вследствие его недостаточной прочности. Восстанавливать самолет не стали, он был списан.

К концу 1938 г. сложилась парадоксальная ситуация: морская авиация имела строившийся серийно катапультный разведчик КОР-1, который еще ни разу не стартовал с катапульты. Причиной такого положения стали крайне медленные темпы создания отечественных катапульт. Свои проблемы были и с зарубежными поставками.

Переговоры с фирмой «Хейнкель» проходили достаточно сложно. Немцы пытались добиться испытаний и сдачи катапульты в Германии. В свою очередь, отдел кораблестроения Управления Морских Сил РККА был категорически против этого, настаивая на том, что «приемка обязательно должна производиться в СССР. Наиболее серьезным основанием в данном случае является недопустимость отправки за границу необходимого для испытания нового образца корабельного самолета КОР-1». Фирме о КОР-1 сообщили только необходимые для проектирования катапульты характеристики: полетный вес — 2375 кг, взлетную скорость — 125 км/ч и максимальное ускорение — 4,0 д. Переговоры шли почти весь 1936 г., и в конце года договор был наконец подписан. В одном из его пунктов особо оговаривалось, что окончательная приемка изделия будет производится в СССР. В следующем, 1937 г., фирма «Хейнкель» начала проектирование катапульты К-12, а в 1938 г. обе катапульты были построены и отправлены в Советский Союз.

Однако тут возникла новая проблема. «Хейнкель» давал гарантию 3 месяца с момента отгрузки катапульт и до установки их на корабли и еще на 9 месяцев эксплуатации. Поэтому гарантии на обе закупленные К-12 заканчивалась, соответственно, 1 августа и 1 ноября 1939 г., а их смонтировали только весной 1939 г. Пришлось обращаться к германской стороне с просьбой продлить гарантию до 1 февраля 1940 г. Немцы в наше положение вошли и просьбу удовлетворили.

Испытания и приемка немецких катапульт К-12 проходили в апреле 1939 г. в Николаеве. Одна катапульта была установлена на специальной барже — плавучем стенде, вторая — на крейсере пр.26 «Ворошилов», который достраивался у стенки судостроительного завода № 198 имени А. Марти. Целью испытаний были как проверка эксплуатационных характеристик К-12, так и возможностей КОР-1 к катапультированию, для чего из Севастополя был перегнан один самолет. Всего с 1 по 26 апреля с плавучего стенда было произведено 22 старта, из которых половина произведена с испытательной болванкой и половина — с КОР-1. Начиная с 13 апреля, еще 11 пусков КОР-1 произвели с катапульты крейсера «Ворошилов». Несмотря на «несчастливое» число все прошло благополучно, без отказов, причем несколько раз самолет взлетал с подвешенными бомбами.

В том же году прошли сравнительные испытания первых образцов отечественных катапульт Н-1 (НИИ-45 и николаевский завод № 198) и ЗК-1 (ЦКБ-19 совместно с ленинградским заводом имени Кирова). Первую Н-1 смонтировали на барже-стенде в мае и 7 июля закончили испытания. Опробование второй Н-1 завершили 9 августа. На первой удалось достигнуть максимальной скорости отрыва 102,5 км/ч, а на второй — 111 км/ч. 2 октября в ленинградском Гребном порту на плавучий стенд установили первый экземпляр катапульты ЗК-1 и с 8 по 13 октября произвели с нее пять стартов испытательной болванки и 11 стартов КОР-1. По результатам испытаний катапульта Н-1 из-за своего большого веса рекомендовалась для установки на линкор «Парижская Коммуна», а ЗК-1 на крейсера пр.26-бис.

В полном объеме авиационное вооружение крейсеров пр.26 было оценено во время государственных испытаний крейсера «Ворошилов», закончившихся в мае 1940 г. С 1 по 26 апреля 1940 г. с крейсера произвели 22 катапультных старта, из них 11 с КОР-1. Максимальная скорость отрыва самолета составила 123 км/ч, старт допускался при скорости корабля до 24 узлов, встречной скорости ветра не более 15 м/с и давлении в пусковом баллоне катапульты не менее 30 атм. Испытания выявили существенные недостатки авиационного вооружения корабля. На крейсере отсутствовал трап для экипажа самолета, не было погреба для авиабомб, вылет стрелы самолетно-барказного крана оказался недостаточным. На катапульте К-12 отсутствовали вспомогательные площадки для обслуживания и подготовки самолета к вылету, не было систем заправки топливом и маслом. Отчасти это объяснялось разным подходом к базированию самолетов на кораблях в советском и германском флотах. Немцы для хранения и подготовки гидросамолетов к полетам использовали корабельные ангары, а у нас машины постоянно находились на самой катапульте или рядом с ней на открытой площадке.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Неизвестный Бериев. Гений морской авиации"

Книги похожие на "Неизвестный Бериев. Гений морской авиации" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Заблотский - Неизвестный Бериев. Гений морской авиации"

Отзывы читателей о книге "Неизвестный Бериев. Гений морской авиации", комментарии и мнения людей о произведении.