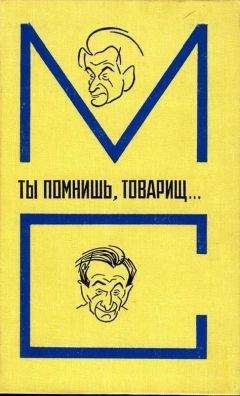

Л. Либединская - Ты помнишь, товарищ… Воспоминания о Михаиле Светлове

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Ты помнишь, товарищ… Воспоминания о Михаиле Светлове"

Описание и краткое содержание "Ты помнишь, товарищ… Воспоминания о Михаиле Светлове" читать бесплатно онлайн.

Михаил Светлов стал легендарным еще при жизни – не только поэтом, написавшим «Гренаду» и «Каховку», но и человеком: его шутки и афоризмы передавались из уст в уста. О встречах с ним, о его поступках рассказывали друг другу. У него было множество друзей – старых и молодых. Среди них были люди самых различных профессий – писатели и художники, актеры и военные. Светлов всегда жил одной жизнью со своей страной, разделял с ней радость и горе. Страницы воспоминаний о нем доносят до читателя дыхание гражданской войны, незабываемые двадцатые годы, тревоги дней войны Отечественной, отзвуки послевоенной эпохи. Сборник «Ты помнишь, товарищ…» является коллективным портретом замечательного поэта и человека нашего времени. Этот портрет создан его друзьями и товарищами.

Эта тетя Соня-от слова «сон»; она все время переходит границу того, что есть и что снится. У нее тихий голос, какие звучат только в сновиденьях, но она не «фея», а именно тетя. Когда Нина просит ее явиться во сне Витьке, тетя Соня спрашивает, где он живет: «Даже сон должен иметь точный адрес. Без адреса ничего не бывает».

Работая со Светловым, я убеждался: его романтические образы не посылаются в никуда, не идут «до востребования», у них неожиданно точный адрес, но это не место назначения: потом они снова взлетают, мешаясь с выдумкой.

Мне было поручено «разрабатывать» характеры нескольких теток: «Турбовинтовой», наделенной бурным темпераментом, «Агусеньки», которая умеет только нянчиться и цацкаться, деловитейшей «Нудяги», традиционной культмассовички «Затейницы».

Я всегда волновался, читая вслух то, что написал дома, и как же бывало хорошо на душе, когда Михаил Аркадьевич вдруг поднимал голову, улыбался, как только он один умел, краешками глаз и говорил:

– Ни-чего…

У него это звучало как похвала.

Но приходилось слышать и другое: «Не-е», «Не очень», «Это можно было тоньше сделать».

Не забуду, как Михаил Аркадьевич читал нам с Маргаритой Александровной монолог Витьки – верного друга Нины.

Тетки не пускают его к ней, никак он не может пробраться, он в отчаянье, потому что чувствует,- с ней что-то неладное, раз она ничего не хочет делать. И тогда он пробирается к ней по телевизионному каналу.

Его лицо вдруг возникает на телеэкране.

«Витя. Ниночка! Здравствуй, Ниночка!

Это я, Витя. Я учусь с тобой в одной школе, и мы часто возвращаемся вместе. Это я, Витя! Тот самый Витя, который хотел подарить тебе дрессированную крысу, а ты отказалась, потому что не любишь крыс. И ты попросила дрессированного льва или тигра. Но их в магазине не продают. Это – я, Ниночка, я – Витя… Ты меня узнаешь?

Нина. Узнаю, Витенька, очень хорошо узнаю.

Витя. Ты меня слышишь, а я тебя не слышу, потому что я в телевизоре. Я к тебе рвался и в дверь и в окно, но меня не пускали. И я попросил одну знакомую волшебницу, и она сделала так, чтобы я мог повидаться с тобой через телевизор. Ты меня узнаешь? Это я – Витя.

Нина. Мне прямо плакать хочется, так я тебя

узнаю!

Витя. Я тебя не слышу. Это я – Витя. Тот самый Витя, который в далеком нашем детстве, когда ты болела свинкой, бегал в аптеку тебе за лекарством. Мне кажется, что ты и сейчас серьезно заболела и мне нужно бежать в аптеку, только я не знаю, за каким лекарством.

Нина (плачет). Не надо бежать в аптеку, Витенька, я уже выздоравливаю.

Витя. Я тебя не слышу. Но мне очень хочется что- нибудь для тебя сделать.

Нина. Для меня, но не за меня. Слышишь, Витенька? Для меня, но только не за меня. Слышишь?

Витя. Я тебя не слышу. Я в телевизоре…»

Может быть, я пристрастен и читатель гораздо спокойнее и сдержаннее отнесется к этому Витькиному мо нологу, Мне он кажется очень светловским. Здесь дос тигнута та тонкая смесь сказки и правды, выдумки I реальности, из которой создаются пьесы Светлова.

Если бы говорил реальный Витька, закадычный Нинин друг-приятель, он уж наверное не стал бы ей рассказывать, что он «тот самый Витя, который…». Но эт( говорит не он сам, как он есть, а его образ, видение, одновременно и сновиденье и телевйденье. И как это посветловски: проникать в дом через телевизор, но прр содействии волшебницы.

Казалось бы, что может быть более конкретно-сегодняшним, сугубо, так сказать, техническим, чем телевизор? Но у Светлова любое точно очерченное понятие словно отбрасывает дымчатую тень. В его воображении тают, как лед, реальные предметы, не становяс! бесплотными символами, аллегориями.

Вспомним начало стихотворения «Голоса» (1961), которое особенно долго обдумывалось Светловым:

Я за счастьем все время в погоне,

За дорогой дорога подряд.

Телевиденья быстрые кони

Бубенцами в эфире звенят.

Если бы Светлов не придумывал этого образа, он, наверное, никогда бы и нигде не возник. «Телевиденье» здесь и остается самим собой, и преображено: оно слилось с представлением о тройке, о песне, бубенцах. Это не простое телевиденье – «теле» здесь соединилось с неповторимым «виденьем» поэта.

Летом 1963 года, накануне семидесятилетия Маяковского, я обратился в редакцию «Литературной газеты» с предложением: напечатать серию статей и очерков разных авторов о поэте под названием «Маяковское путешествие», рассказать о его пути, о нем – вчерашнем, сегодняшнем, завтрашнем.

В общем, из этой затеи ничего особенного не получилось- несколько очерков под таким заглавием было напечатано, однако они были не слишком интересны и мало чем отличались от обычных статей.

Начать «Маяковское путешествие» решили просить Михаила Светлова. Его небольшая заметка оказалась йотом самой живой и талантливой.

1 июля 1963 года, в воскресенье, я позвонил ему, попросил разрешения приехать, сказав, в чем суть дела. Он говорит: «Приезжайте», но предупреждает, что не очень хорошо себя чувствует и вряд ли сможет что- нибудь сделать.

Приезжаю. У Михаила Аркадьевича, как всегда, все в условной форме: вообще-то можно было бы написать, но когда-нибудь, а не сейчас.

Я напоминаю, что до юбилейной даты, 19 июля, осталось не так много. Это не производит никакого впечатления. Михаил Аркадьевич трудно поддается на уговоры, подстегивания и призывы.

Он начинает раздумывать вслух: с чего бы он начал заметку, если бы писал. Маяковский родился на Кавказе…

Я:

– Может, так начать: солнце говорит горам:

«Знаете, кто родился?»

Он морщится:

– Нет, это не моя манера. У меня если солнце, оно обязательно должно сказать: «К чертовой бабушке». Солнце должно быть на земле.

Мне становится стыдно за мои банальные подсказки, и я умолкаю.

Михаил Аркадьевич:

– Может быть, лучше так. Что такое художник? Это человек, у которого потолок выше неба.

Я, записывая, спрашиваю:

– Потолок в кавычках?

– Нет, зачем! Кавычки – для идиотов.

Он садится в кресло – старое-старое, перевезенное в новую комнату на Аэропортовскую из проезда Художественного театра, – и объявляет:

– Знаете что? Я вам буду говорить все, что придет в голову, а вы записывайте. Потом посмотрим, что из этого получится.

Я устраиваюсь за письменным столом, и он начинает говорить, глядя куда-то поверх меня – как будто на тот самый потолок, что выше неба. Вот что я тогда записал слово в слово:

– Я могу жить без гор, без долин, без равнин. Но я не могу жить без людей. Черты милого русского мальчика или девочки напоминают мне всю землю. Я никогда не был за границей. Я был за границей только во время войны. Я видел пылающую Польшу и Германию. Мне казалось, что если не я, Берлин не был бы взят. Я никогда не был космополитом. Но я никогда не был бы настоящим советским человеком, если бы не любил всю землю. Я никогда не видел ни одну полинезийку, но убежден в том, что это моя родная сестра. И это идет не от моей разбросанности чувств…

Потом он вдруг говорит:

– Маяковский. Знаете, что это такое? Это нервная система Октября.

Я говорю, что это лучшее определение Маяковского, какое я слышал.

– Буря не может написать свою автобиографию. Не чернила ей нужны, а ливни, не восклицательные знаки, а…

Я, не выдержав, добавляю:

– Не восклицательные знаки, а удары грома.

Но ему не нравится. Слишком громко.

– Нет… Не восклицательные знаки, а – никаких знаков препинания! Ранний Маяковский мне удивительно дорог. А, черт, меня тянет на сентиментальность, а я ее боюсь как огня. Нет, лучше напишите так: когда мой читатель мне скажет: «Расскажите о себе», я отвечу: «Лучше я расскажу о нем».

Моей задачей было рассказать о молодом Маяковском. И я с грустью отмечаю… Нет, лучше так: я с грустью констатирую, что с этой задачей я не справился…

Я, быстро записывая, едва успеваю подумать, что это характерная поправка: рядом с «грустью» у Светлова должно стать не «отмечаю», звучащее почти нейтрально, а именно «констатирую» – слово, которое своей подчеркнутой сухостью как бы уравновешивает эту «грусть», окрашенную эмоционально.

На одном обсуждении он скажет: «Прозаизм – иногда волшебное слово».

Светлов смотрит на портрет Маяковского, висящий на стене над письменным столом,

– Человек не может жить без стены. Потому что на стене висят портреты Ленина, Чайковского, портреты моих погибших друзей. И поэтому – да здравствуют стены, которые нас не отделяют от мира. Стены, отделяющие от мира,- это тюрьма.

Обводит взглядом комнату и произносит последнюю фразу:

– Единственное, что у меня дома висит на стене,- портрет Маяковского. И поэтому мне кажется, что у моей комнаты нет стен.

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИЙ ДОМИК

Жизнь Светлова пролегла между двумя домиками – затерявшимся в зелени больничного сада одноэтажным корпусом и стареньким, на Гимнастической улице Екатеринослава, где он провел отроческие годы (примерно 1916-1922).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Ты помнишь, товарищ… Воспоминания о Михаиле Светлове"

Книги похожие на "Ты помнишь, товарищ… Воспоминания о Михаиле Светлове" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Л. Либединская - Ты помнишь, товарищ… Воспоминания о Михаиле Светлове"

Отзывы читателей о книге "Ты помнишь, товарищ… Воспоминания о Михаиле Светлове", комментарии и мнения людей о произведении.