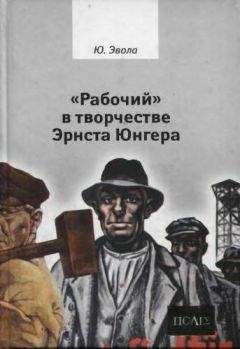

Юлиус Эвола - «Рабочий» в творчестве Эрнста Юнгера

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "«Рабочий» в творчестве Эрнста Юнгера"

Описание и краткое содержание "«Рабочий» в творчестве Эрнста Юнгера" читать бесплатно онлайн.

Книга известного итальянского традиционалиста представляет собой подробный и глубокий анализ наиболее значительного произведения Эрнста Юнгера, затрагивающего проблемы мировоззрения и смысла жизни, которые по-новому встают перед человеком в эпоху техники. Это полемика против материализма, против идеалов процветающего «стадного животного», которому противостоит новый тип человека, склонный скорее дарить, чем просить, чьей основной задачей является преодоление кризиса, в который все глубже погружается современный мир.

Таким образом, доктрину гештальта можно назвать «метафизикой» мира рабочего.

Рабочий и сверхчеловек

Легко заметить влияние, которое оказало на Юнгера творчество Фридриха Ницше. Действительно, даже с исторической точки зрения новая эпоха, по мнению нашего автора, подготавливается двумя сходящимися, несмотря на их внешнюю противоположность, процессами, а именно: «с одной стороны, крайним усилением индивида, уже ранее предугаданным в образе сверхчеловека, с другой, образованием коллективных муравейников, где единственной целью жизни объявляется совместный труд, а стремление к своеобразию оценивается как незаконное притязание на личную жизнь». Поэтому имеет смысл вкратце рассмотреть, в каких отношениях находятся между собой концепция Юнгера в целом и учение Ницше.

Чертой, роднящей сверхчеловека и «рабочего», является то, что оба они уже оставили за собой «нулевую точку ценностей» (подразумевается: буржуазных ценностей). Однако путь сверхчеловека оказывается тупиковым. Юнгер признает, что ницшеанская доктрина воли к власти стала для нашей культуры поворотным моментом. Но на практике «жизнь не смогла бы выдержать и мгновения в этой более крепкой и чистой, но одновременно смертоносной атмосфере пананархического пространства, не погрузившись тут же в бурные воды приливов и отливов, как носительница особой воли к власти, преследующей собственные цели». Так возникает «вопрос о легитимации, то есть особом, необходимом и лишенном произвола отношении к власти, решение которого можно считать задачей, стоящей перед человеком. Именно эта легитимация позволяет бытию проявить себя уже не как стихийную, но как историческую силу». Для Юнгера «как нет абстрактной свободы, так нет и абстрактной власти». Степень легитимации равна степени «господства» (Herrschaft), достигаемого посредством воли к власти, где под «господством» Юнгер понимает «состояние, в котором точкой отсчета для безграничного пространства воли становится точка, благодаря которой оно превращается в пространство права». «Чистая воля к власти, напротив, легитимирована столь же мало, как и воля к вере; обе эти позиции, как две ветви романтизма, отражают не чувство полноты, но ощущение лишенности». Можно сказать, что в типе рабочего сверхчеловек и воля к власти утрачивают свои анархические, нигилистические и индивидуалистические измерения; а соответствующее «стихийное» измерение, хотя и сохраняется, но проявляет себя в строгих рамках безличных и точных объективных форм. Действительно, конечной целью для Юнгера является мир порядка и бытия, а не бесформенной власти.

Юнгер считал, что тема сверхчеловека не ограничивается исключительно рамками ницшеанской философии. Он находит ее в истории географических и космографических открытий, в изобретениях, тайным смыслом которых является воля к всемогуществу, вездесущести, всеведению, дерзкое eritis sicut Deus; ее можно обнаружить даже в прогрессистских теориях, если отбросить в сторону их просветительские и материалистические аспекты. И у прогресса есть свой «задний план», и ему знакомо «опьянение познанием, рожденное не столько логикой, сколько чувством гордости за технические открытия, за достигнутую безграничную власть над пространством, в чем угадывается сокровеннейшая воля к власти, для которой все перечисленное является лишь оружием, предназначенным для еще неве домых битв и восстаний; именно в этом состоит его основная ценность и именно поэтому оно заслуживает более бережного ухода, чем когда-либо уделял своему оружию воин». Но здесь снова возникает проблема оправдания, или, как называет это Юнгер, легитимации. Легитимация нового типа должна выразиться в реальной способности контролировать зарождающийся мир. «Дух словно опередил самое себя в накоплении материала, который еще только ожидает власти, способной его упорядочить. В результате возникло беспорядочное нагромождение фактов, орудий власти и возможностей развития», а следовательно, проблематичность нынешнего положения обусловлена также тем, что, «поскольку этой власти еще нет, мы живем в эпоху, когда средства кажутся важнее человека».

Второе отличие юнгеровской теории рабочего от ницшеанского учения состоит в следующем. В теории рабочего власть подчинена «бытию», а это, в свою очередь, является естественным следствием отказа от абстрактной и анархической концепции воли к власти. Юнгер постулирует: «Неразрывную связь власти с прочным и четко определенным жизненным единством, с неопровержимым „бытием“, выражающим себя непосредственно в умении повелевать, без которого ношение властных регалий теряет всякий смысл». Поэтому «инаковость природы рабочего, своеобразие его бытия, которое мы обозначили как его гештальт, гораздо важнее форм искомой власти.

Само это бытие и есть власть в совершенно особом смысле; это изначальный капитал, вкладываемый как в государство, так и в мир, который сам организует себя и создает собственные понятия». Устранение индивидуалистического момента подтверждается также следующим пассажем: «Одним из характерных признаков позиции, имеющей действительное отношение к власти, является то, что она воспринимает человека не как цель, но как средство, как носителя не только свободы, но и власти. Человек достигает наибольшей силы в служении. Тайна истинного языка приказа в том, что он не обещает, но требует. Человек обретает глубочайшее счастье в самопожертвовании, а высочайшее искусство приказа состоит в том, чтобы указывать цели, достойные жертвы». Довольно легко усмотреть связь между этим очищенным ницшеанством и тем путем, который Юнгер считает единственно возможным для подлинного преодоления буржуазного понимания свободы. В мире рабочего «право на свободу проявляется как право на работу [работу, как всегда, следует понимать не в текущем, экономическом значении как простое средство пропитания, но в юнгеровском смысле]. Более чем очевидно, что в мире, где звание рабочего обладает высочайшим достоинством, работа воспринимается как внутренняя необходимость, и сама свобода проявляется как право на труд. Только когда право на свободу обретает подобную форму, можно говорить о господстве рабочего, о наступлении его эпохи».

Точно так же в более узкой общественно-политической области «важен не приход к власти нового класса, но то, что новое человечество, подобно всем другим „гештальтам“ истории, наполняет определенным смыслом властное пространство. Поэтому мы отказываемся видеть в рабочем представителя нового „общества“ и новой экономики. Рабочий есть либо ничто, либо нечто большее сравнительно с подобным определением; он является представителем определенного гештальта, действующего по собственным законам, следующего собственному призванию и причастного особой свободе <…> Жизнь рабочего либо станет автономной, будучи прямым выражением его бытия и тем самым господства, либо останется обычной попыткой урвать свою долю старых прав и пресных наслаждений ушедшей эпохи».

Здесь стоит отметить интересную транспозицию уровня, которую претерпевает столь избитый лозунг современной социальной идеологии, как право на труд. Кроме того, положительные моменты, отмеченные Юнгером, определяют границы концепции воли к власти, подчиняют волю понятиям бытия и гештальта и предполагают переход к принципу служения, благодаря которому рабочий становится единственно возможным наследником прусской этики долга, то есть этики, в которой стихийное мыслится укрощенным. Образно говоря, рабочий вылеплен из того же сырья, что и ницшеанский сверхчеловек, но в отличие от последнего он стремится преодолеть великий кризис ценностей посредством перехода от уровня бесформенного к уровню формы. В этом смысле можно даже говорить о наступлении «безмятежной анархии, тождественной строжайшему порядку; зачатки подобного состояния можно наблюдать на полях великих сражений и в гигантских городах, картины которых ознаменовали начало нашей эпохи». «Пройдя школу анархии, разрушения старых уз, [рабочий] должен осуществить свое право на свободу в новом времени, в новом пространстве, путем создания новой аристократии».

О переходной стадии

Из вышеизложенного нетрудно понять, что Юнгер поочередно рассматривает две различные области: сферу наличной действительности, которой он пытается дать свое истолкование, и область действительности становящейся, черты которой, как ему кажется, он предугадывает. Текущий же период описывается как переходная эпоха. Там, где речь идет о наличной действительности, процесс этого перехода имеет принудительный характер; новый тип, с одной стороны, претерпевает его, с другой, принимает его на себя и стремится сообразовать с ним собственную свободу, переходя от уровня «как оно есть», к тому, «как должно быть». В качестве одного из признаков новой свободы автор указывает «уверенность в причастности к сокровенным детородным силам времени; уверенность, которая чудесным образом подстегивает мысли и дела и благодаря которой свобода деятеля осознается как особое выражение необходимости. Это сознание, в котором линии судьбы и свободы скрещиваются в моменты исключительной опасности, является знаком того, что жизнь еще не утратила своей силы, и ощущает себя субъектом исторической власти и ответственности». Там, где возникает подобное чувство, «вторжение стихийных сил выглядит как наступление конца, в котором, однако, сокрыт переход к чему-то новому. Чем сильнее и безжалостнее пламя, в котором сгорает обветшавшая действительность, тем стремительнее, легче и решительнее будет новое наступление». Юнгер признает: «Мы живем в таких условиях, что, если не бросаться пустыми словами, довольно трудно понять, что сегодня вообще достойно желания». Поэтому «необходимо перейти ту точку, в которой более желанным покажется ничто, чем что бы то ни было, позволяющее в себе усомниться». «Выбор правильной позиции для индивида сегодня осложняется тем, что он находится на передовых рубежах борьбы и работы. Необходимо научиться удерживать эти рубежи, оставаясь в живых, будучи не только объектом, но и субъектом судьбы, постигая жизнь не только как царство необходимости, но и как пространство свободы… Как только человек осознает себя господином и субъектом новой свободы… независимо от обстоятельств, в которых приходит к нему это осознание, его состояние меняется коренным образом. В результате многое из того, что еще сегодня кажется желанным, мгновенно утрачивает свое значение». Автор добавляет: «Только со временем и исключительно благодаря поэтическому искусству нам удается уловить внутренний, бесспорный смысл поединка среди адского огня, прицельно изрыгаемого механизированными монстрами; точно так же нам трудно распознать отношения, связующие гештальт рабочего с миром работы, символом которого в условиях войны является огненный ландшафт». «То, что мы видим сегодня, это не окончательный порядок, но, скорее, хаос, за которым можно угадать великий закон», — говорит Юнгер. Этот трагический аспект нашего времени почти полностью ускользнул от многочисленных попыток его истолкования, которые учитывали исключительно материальные силы и столкновение интересов. «Сколько ума, сколько веры, сколько жертв расходуется в этих схватках; это зрелище поистине было бы невыносимым, если бы каждая из них не имела собственного смысла в рамках общей операции. Действительно, каждый удар, даже наносимый вслепую, подобен движению резца, который решительно высекает из бесформенной глыбы ту или иную черту лика нашего времени. Возросшие масштабы нужды и опасности, распад старых связей, лихорадочный характер любой деятельности постоянно увеличивают расстояние между одиночными позициями, вызывая у человека чувство затерянности в непроходимых дебрях идей, событий и интересов. Различные системы, пророчества и призывы к вере чем-то напоминают вспышки прожектора, который на мгновение высвечивает предмет, словно только для того, чтобы сразу же погрузить все в еще более глубокий мрак, усилить чувство неуверенности… Крайне поучительным сегодня является знакомство с так называемыми передовыми умами нашего времени; при этом более всего поражает та степень направленности и закономерности, которую, вопреки этим умам, сохраняет наше время».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "«Рабочий» в творчестве Эрнста Юнгера"

Книги похожие на "«Рабочий» в творчестве Эрнста Юнгера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юлиус Эвола - «Рабочий» в творчестве Эрнста Юнгера"

Отзывы читателей о книге "«Рабочий» в творчестве Эрнста Юнгера", комментарии и мнения людей о произведении.