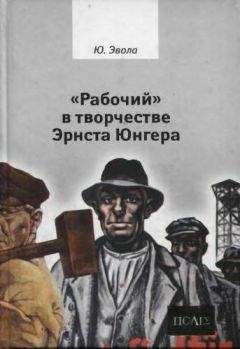

Юлиус Эвола - «Рабочий» в творчестве Эрнста Юнгера

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "«Рабочий» в творчестве Эрнста Юнгера"

Описание и краткое содержание "«Рабочий» в творчестве Эрнста Юнгера" читать бесплатно онлайн.

Книга известного итальянского традиционалиста представляет собой подробный и глубокий анализ наиболее значительного произведения Эрнста Юнгера, затрагивающего проблемы мировоззрения и смысла жизни, которые по-новому встают перед человеком в эпоху техники. Это полемика против материализма, против идеалов процветающего «стадного животного», которому противостоит новый тип человека, склонный скорее дарить, чем просить, чьей основной задачей является преодоление кризиса, в который все глубже погружается современный мир.

Господство рабочего

Искусство, культура и «Gestaltung» в мире типа

Юнгер более подробно останавливается на проблеме искусства, точнее, того, что он называет немецким словом Gestaltung, которое означает любую оформляющую творческую деятельность, а не искусство в его узком, традиционном смысле.

В диптихе современной переходной эпохи, набросанном Юнгером, пару строительному ландшафту составляет «музейная деятельность» (musealische Tätigkeit). Автор изобретает это выражение для описания всех культурно-художественных форм, которые составляют остаточное наследие буржуазной эпохи. Поскольку принцип работы еще не выработал собственный однозначный стиль, интеллектуальное пространство нашего времени заполняется преимущественно музейной деятельностью.

Юнгер смотрит на это следующим образом: прежние произведения и формы создавались в свое время творческой силой, имманентно связанной с основными гештальтами подлинных культур. Сущностная, живая, стихийная связь художника с этими гештальтами отныне утрачена; и тем не менее мы заставляем себя воспроизводить эти формы и сохранять их как критерии оценки для любого возможного творчества. Между тем следовало бы задаться следующим вопросом: может, в нашем пространстве уже установились новые условия, реальность которых просто пока еще не нашла зримого отображения в искусстве? А следовательно, не обладаем ли мы уже особого рода свободой, которой мы должны научиться пользоваться? Согласно Юнгеру, именно этим объясняется творческое бесплодие и бессилие в эстетической области, за которые нередко упрекают наше время. Он говорит также об «историческом идолопоклонстве, прямо связанном с недостатком творческой силы», причиной чего в свою очередь является то, что «сохранение и воспроизведение так называемых культурных ценностей достигло такого масштаба, что возникла необходимость освободиться от этого груза». Он добавляет: «Происходит еще не самое худшее, когда вокруг всякой изветшавшей и сброшенной оболочки, в которую некогда облачалась жизнь, собирается толпа критиков, знатоков и коллекционеров. В конце концов, так было всегда, пусть и в других масштабах. Гораздо большее беспокойство вселяет то, что эта суета породила целый набор штампов, которыми маскируется глубочайшая апатия. Здесь играют тенями вещей и рекламируют понятие культуры, чуждое всякой первородной силе. И это происходит в то время, когда стихийное вновь вторгается в жизненное пространство со своими недвусмысленными требованиями».

Некоторые считают, что оригинальное творчество сегодня осложняется особыми условиями и средствами, присущими технической эпохе. Но для Юнгера «средства эпохи суть не препятствия, а пробные камни для творческой силы, степень которой определяется способностью использовать все эти средства целиком. Но это невозможно, пока сохраняется идея противоположности механического и органического миров, которая является всего лишь выражением слабости и растерянности, порожденными вступлением в действие новых законов, чья природа отнюдь не имеет чисто механического характера». Одобрительно встречают любые эксперименты, за которыми, по сути, стоит стремление к оригинальности, понимаемой исключительно в индивидуалистическом смысле. Между тем следовало бы, напротив, признать существование пространства, которому сегодня присуще гораздо большее своеобразие, чем то, которое было свойственно миру индивида. Тем самым Юнгер вновь бросает современному искусству обвинение в том, что оно, утратив действенную связь с прежними ценностям того или иного «гештальта», продолжает паразитировать на них, одновременно полемизируя против воцарившейся сегодня атмосферы и тех средств, при помощи которых дух пытаются увести от «более сурового и чистого пространства», должного стать театром решающих действий.

Предметом этих действий должны стать формы, имеющие не субъективистский, но «типический» характер. Очевидно, что только так на смену индивиду придет тип как воплощение нового гештальта. Юнгер показывает, что наряду с наступлением буржуазии и демократии, по мере абсолютизации и генерализации искусства, укреплялась идея, согласно которой творчество по сути своей является индивидуальным явлением. Подобная направленность достигла пика в культе гения, свойственном XIX веку. «История искусства представляется преимущественно как история личности, а произведения искусства — как автобиографические документы. Соответственно, на первый план выдвигаются те виды искусств, в которых преобладает субъективистский и индивидуальный фактор; а такие объективные формы, как скульптура и архитектура, отступают на задний план». Шире говоря, само понятие культуры попадает под влияние концепции индивида: «культура связывается с индивидуальным усилием, чувством уникального переживания, значимостью авторства… Предполагается, что для творчества требуется особое исключительное пространство, высшие сферы идеализма, романтическое бегство от обыденного или уход в труднодоступные области отвлеченно эстетической деятельности. Соответственно, автор художественного произведения описывается как обладатель уникальных, исключительных и даже анормальных в патологическом смысле способностей. Этот ранг возрастает по мере повышения значения массы вследствие тесной взаимосвязи обоих полюсов буржуазного мира: все происходящее на одном полюсе не может не отразиться на другом. По мере увеличения массы возрастает и потребность в великих индивидах, в которых частицы, составляющие массу, находят оправдание собственному существованию. В конце концов эта потребность вызвала к жизни странное явление нашего времени — искусственно сделанного гения, который при поддержке рекламных средств вынужден играть ту роль, которую в прежние времена играли великие личности. Фигуры подобного рода также становятся предметом особого культа, в котором личность отождествляется с обычным индивидом. Этим объясняется тот потрясающий успех, которого достигла современная биографическая литература особого рода, в сущности, занимающаяся доказательством исключительно того, что нет никаких героев, а есть всего лишь люди, то есть индивиды».

Все это признаки конечной стадии предшествующего периода. Для нового мира будет характерна совершенно иная направленность, исходящая из того, что «в настоящей культуре жизнь и формирующая эстетическая деятельность слишком тесно связаны между собой, чтобы творческий дар можно было считать чем-то редким, исключительным или чудесным. Удивительное здесь — в порядке вещей. Поэтому отсутствует и культура в привычном для нас смысле этого слова».

Юнгер добавляет: «Подобно тому, как современное отношение к природе свидетельствует о разладе между людьми и самой природой, равным образом нынешнее понимание культуры свидетельствует об отчуждении человека от подлинного творчества. Мы уже почти не способны представить себе, что образы могут создаваться безо всякого усилия, одним движением, которое уже является выражением и отображением меры; что, следовательно, возможна такая культура, произведения которой возникают подобно прорастающей из почвы траве или обретают свой облик по законам кристаллизации».

Здесь любопытно отметить, к чему приходит Юнгер в поисках тех положительных черт, которыми должно обладать искусство и Gestaltung в целом после преодоления стадии буржуазного индивидуализма. В грядущем мире рабочего искусству приписываются те же характеристики, которыми обладало традиционное искусство, понимаемое в строгом смысле, то есть древнее искусство, коему, как известно, был свойствен стиль безымянности и символической типичности. Действительно для иллюстрации своей идеи Юнгер выбирает в качестве образца, достойного подражания, «ландшафты храмов и гробниц, с торжественным однообразием повторяющие простоту и постоянство пропорций, монументы, ордера, орнаменты и символы, при помощи которых жизнь окружает себя определенными и однозначными образами. Это выражение полноты и замкнутого единства». К этому Юнгер добавляет, что типичность, традиционная анонимность, отсутствие оригинальности в индивидуалистическом понимании, свойственные таким ландшафтам в их совокупности, обнаруживаются и в частностях. Он говорит о лицах греческих статуй, ускользающих от физиогномических штудий, так же как античные трагедии — от психологических мотиваций; вспоминает культуры, где актеры выступали в масках, боги имели звериные головы, а «признаком формообразующей силы было запечатление определенных символов, вечно повторяющих себя подобно природным процессам». Перед лицом этого «типичного» мира, говорит Юнгер, «чужестранец испытывает не восхищение, а страх, и даже сегодня ночной вид большой Пирамиды или зрелище уединенного храма Сегесты, озаренного сицилийским солнцем, продолжают вызывать схожие чувства».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "«Рабочий» в творчестве Эрнста Юнгера"

Книги похожие на "«Рабочий» в творчестве Эрнста Юнгера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юлиус Эвола - «Рабочий» в творчестве Эрнста Юнгера"

Отзывы читателей о книге "«Рабочий» в творчестве Эрнста Юнгера", комментарии и мнения людей о произведении.