Елена Штаерман - Кризис античной культуры

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Кризис античной культуры"

Описание и краткое содержание "Кризис античной культуры" читать бесплатно онлайн.

Проблема кризиса античной культуры на протяжении нескольких столетий привлекала и продолжает привлекать внимание ученых. Автор книги не только знакомит читателей с фактами, относящимися к последнему периоду существования античной культуры Древнего Рима, но и характеризует ту идеологическую борьбу, которая развернулась на этом этапе. Кризис античной культуры автор рассматривает как результат превращения ее в культуру уходящей с исторической сцены «элиты» и делает попытку ответить на вопрос о значении и задачах изучения античной культуры.

Вырождение игравшей некогда столь значительную роль и пользовавшейся столь большим уважением историографии было ярким симптомом и следствием разложения «римского мифа». Миссия Рима, воплотившаяся в империи и императоре, более никого особенно не вдохновляла, став темой повседневной пропаганды, проблема же «хорошего государя» и его отношений с сенатом мало занимала крути, стоявшие вне непосредственно заинтересованного в ней высшего сословия. Подавляющее большинство городских собственников, не имевших шансов продвинуться в деятели, так сказать, общеимперского масштаба, жило местными городскими интересами, и наместник провинции был для них гораздо более реальной и устрашающей фигурой, чем император. Что же касается простого народа, то, «перенеся свою власть и величество на императора» (как говорится в «Институциях» Юстиниана), якобы осуществившего его желания и надежды, он охладел к своим старым, вдохновлявшим его некогда на борьбу лозунгам, к политической жизни и к вопросу о том, кто будет главой государства. Как писал близкий плебсу баснописец Федр, «когда сменяется тот, кто занимает первое место среди граждан, для бедняков не меняется ничего, кроме имени господина»[76].

Вторая из упоминавшихся выше коренных проблем — проблема социального мира, тесно связанная с идеалом «хорошего государя», была значительно шире и касалась не только отношений политических, но и в значительной мере экономических, производственных, насущных для каждого владельца имения, мастерской, «рабской фамилии» (так именовались теперь рабы, принадлежавшие одному хозяину) проблем. Такая «фамилия», первичная производственная ячейка, часто отождествлялась писателями того времени с миниатюрной республикой, возглавляемой «отцом фамилии», тогда как государство, управлявшееся, «отцом отечества» (один из императорских почетных титулов), сравнивалось с огромной «фамилией». Сопоставлялись поэтому права и обязанности глав и со членов «фамилии» и государства при попытке найти наилучший вариант их соотношения.

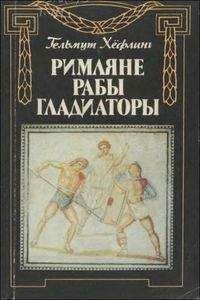

Вопрос о «рабской фамилии» или, что то же самое, об организации труда рабов становился все более животрепещущим по мере того, как в первые два века империи рабовладельческий способ производства достигал своего максимального распространения вглубь и вширь. Многовековой опыт позволял усовершенствовать агротехнику, значительно увеличить число различных сельскохозяйственных культур, пород скота и птицы, увеличить и улучшить ассортимент ремесленных изделий. Развитие товарно-денежного хозяйства, возраставший спрос на предметы роскоши требовали от владельцев вилл и мастерских производства все большего количества продукции, способной удовлетворить изысканным вкусам покупателей и обеспечить им самим достаточный денежный доход с их хозяйства. А с задачей этой можно было справиться лишь имея достаточно квалифицированных и хорошо организованных работников. Старые методы управления рабами путем одного только грубого принуждения к труду становились недостаточными, так как ими можно было заставить рабов исполнять лишь самые простые работы, но нельзя было принудить тщательно выращивать требовавшие особого внимания культуры, изготовлять тонкие инструменты, изящные ювелирные украшения, чеканные и расписные сосуды, к тому же рабов теперь боялись излишне раздражать. Правительство, хотя и принимало жестокие общегосударственные меры против бегства рабов, убийства господ и т. п., вместе с тем все более ограничивало самоуправство рабовладельцев, дабы избежать возможных эксцессов. Соответственно направлялось и общественное мнение, осуждалось жестокое отношение к рабам, проповедовалось изначальное естественное равенство всех людей, часть которых только закон, а не природа, сделал рабами. Отсюда многочисленные поиски новых путей, обострение «рабского вопроса», не игравшего еще почти никакой роли при республике.

Одни владельцы, преимущественно практики, старались заинтересовать рабов материально, особенно наиболее квалифицированных: поощряли прилежных и умелых, предоставляя им лучшие условия, выделяли им пекулии, ставили во главе имений, мастерских и лавок с тем, чтобы часть доходов те оставляли себе, оплачивали рабам-ремесленникам произведенную ими продукцию, облегчали освобождение и т. п. Но это не всегда достигало цели и не всегда было возможно. Если собственник был не богат, он не имел возможности наделить рабов пекулием, материальное поощрение рабов вело к новым расходам. Передача рабу виллы или мастерской в конечном итоге могла истощить хозяйство, так как рабу приходилось выколачивать из него двойной доход, чтобы обеспечить и себя, и хозяина и т. д. Мелкие же подачки и привилегии на рабов, ненавидевших господ, особого действия не оказывали. Поэтому один из виднейших агрономов I в. н. э., теоретик организации рационального рабовладельческого хозяйства Колумелла писал, что каким бы знающим и опытным в земледелии не был управитель имения — вилик, если он не будет предан хозяину, то все его познания никакой пользы владельцу не принесут. Простых же рабов из числа квалифицированных он советовал пытаться расположить к себе более фамильярным обращением, шуткой, разговорами о предстоящих работах, дабы им! показалось, будто хозяин интересуется их мнением и с ним считается.

Таким образом, в отношениях господ и рабов появляется прежде отсутствовавший моральный фактор, играющий все более значительную роль. Уже Август, применявший социальную демагогию не только в масштабах государства, но и в своем частном хозяйстве, стал организовывать в своем дворце и в императорских имениях состоявшие из рабов и отпущенников коллегии с выборными жрецами и магистратами, с некоторой видимостью самоуправления. Затем обычай этот распространился и в частных хозяйствах. Фамильные коллегии группировались вокруг культа домашних ларов, и гений господина стал считаться для рабов таким же священным, как гений императора для свободных. Они приносили дары на домашние алтари, в складчину приобретали изображения домашних богов, давали обеты во здравие господ и их семей. Некоторые владельцы организовывали в своих фамилиях так называемые фиасы бога Диониса, т. е. религиозные общины, в которых сочлены посвящались в мистерии, связанные с культом Диониса. Господа, возглавлявшие фиасы, получали высшие степени посвящения, их рабы и отпущенники — низшие, что связывало их новыми духовными узами. На могилах рабов высекались эпитафии, повествовавшие об их преданности хозяевам и любви хозяев к ним; выражалась надежда, что боги наградят их за верность, которую они сохранят и в загробном мире. Сходные стихи посвящали своим рабам поэты. В моду вошли рассказы об исключительной, самоотверженной верности некоторых рабов господам, верности, как наивно признавали их авторы, тем более удивительной, что она «противоречит природе вещей». Одни из таких легендарных рабов во время гражданских войн спасали иногда ценой собственной жизни господ, осужденных на смерть победившей партией. Другие умирали вместе с ними или сражались за них. Третьи, подвергнутые допросу обвинителями господ, терпели страшные пытки, но не выдавали их тайн.

Новые, идеальные, с его точки зрения, отношения господ и рабов теоретически обосновывал Сенека[77]. Исходя из аналогии между государством и «фамилией», императором и господином, он доказывал, что и тот и другой обязаны! быть милостивыми и снисходительными к своим подданным, править ими так, чтобы внушать не страх, а преданность и любовь. Устрашение невыгодно самим власть имущим: подданные в конце концов свергнут тирана, рабы, несмотря на грозящие им кары, убегут от жестокого господина или убьют его. Господа воображают, что рабы всецело находятся в их власти, но им принадлежат только их тела, души же и воля рабов, таких же людей, как и свободнорожденные, свободны. Господа презирают их за грубость, невежество, «рабские пороки», но пусть они стараются собственным примером исправить рабов. Добродетель доступна всем, добродетельный раб будет не ниже, а выше порочного сенатора. Он свободно, по собственной воле будет повиноваться господину; он в случае нужды окажет господину благодеяние, потому что и раб оказывает благодеяние, когда делает для господина больше, чем обязан, не по принуждению, а добровольно. Руководимый мудрым и добродетельным господином, раб поймет, что только порочный и невежественный сопротивляется необходимости, желает невозможного, что иго больнее ранит шею сопротивляющегося, чем покорного, и что пытающийся бороться несчастен более смирившегося. Со своей стороны господин, должен помнить, что его дом — обширное поле для благодеяний. Ему ли осуждать тиранию в государстве, если он тиран в своем доме? Пусть он видит в рабах скромных друзей, сожителей, товарищей по общему для всех рабству. Пусть отношения господ и рабов станут отношениями человека с человеком, дом превратится в маленькую республику, где раб морально свободен и где его свобода находит выражение в любви к господину, которому он подчиняется добровольно без ропота и протеста, признавая моральный приоритет знающего, мудрого, благородного господина, как клиент признавал свои моральные обязанности перед патроном.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Кризис античной культуры"

Книги похожие на "Кризис античной культуры" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Елена Штаерман - Кризис античной культуры"

Отзывы читателей о книге "Кризис античной культуры", комментарии и мнения людей о произведении.