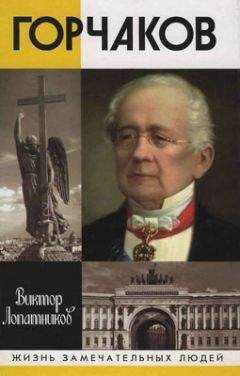

Виктор Лопатников - Горчаков

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Горчаков"

Описание и краткое содержание "Горчаков" читать бесплатно онлайн.

Среди лицейских товарищей Пушкин недаром особенно ценил юного князя Александра Горчакова. Поэт сумел каким-то образом предугадать его блестящее будущее. Министр иностранных дел, а затем канцлер, Горчаков блестящим умом и поразительной работоспособностью выделялся как среди российских министров, так и среди европейских политиков.

Осуществление либеральной реформаторской политики Александра II стало для Горчакова смыслом жизни и целью государственного служения. Задуманное давалось в сложной борьбе: накал общественных страстей, противостояние политических группировок, провокационные выступления печати, нападки радикалов, сделавших ставку на терроризм… У читателя сами собой возникают сопоставления с современной Россией, неожиданные и весьма любопытные, что придает книге особую актуальность.

Продолжая линию Ланского, Ростовцев направлял работу Редакционных комиссий в либеральное русло. Им были сформулированы выводы о временнообязанном положении крестьян, о наделении их землей в том размере, каким они владели при крепостном праве, о гарантиях правительства на выкуп поземельной собственности. Знакомясь с этой программой, великий князь Константин Николаевич писал царю: «Мне кажется, что он <Ростовцев> находится на истинной и правой дороге, которая приведет к благополучному разрешению этого жизненного для России вопроса»[89].

По предложению Ростовцева помимо комитетских проектов Редакционные комиссии стали принимать к рассмотрению любые материалы, касающиеся крестьянской проблемы. Председатель обратился даже в III Отделение с просьбой присылать ему экземпляры «Колокола». В ответ на опасения некоторых сотрудников (еще несколько лет назад одно упоминание имени Герцена могло обернуться ссылкой) Ростовцев сказал: «Что нам за дело до личностей? Кто бы ни сказал полезное, мы должны воспользоваться»[90]. Несмотря на противодействие консервативной оппозиции, программа реформы приобретала реальные очертания. Наиболее яркой фигурой среди «прогрессивного меньшинства» стал молодой, энергичный товарищ министра внутренних дел Николай Алексеевич Милютин (1818–1872).

Племянник Павла Дмитриевича Киселева, тщетно пытавшегося провести отмену крепостного права во времена прошлого царствования, он унаследовал от дяди как понимание пагубности крепостничества для развития страны, так и нетерпимость к такому положению дел. Едва поступив на службу в хозяйственный департамент Министерства внутренних дел, Николай Милютин составил записку о причинах голода и неурожая в России. Вскоре эта записка легла на стол тогдашнего министра графа А. Г. Строганова и привела его в крайнее недоумение. Выводы молодого чиновника выдавали его глубокий ум, незаурядные аналитические способности и необычайную смелость, — такая записка навсегда могла закрепить за автором репутацию человека неблагонадежного. Однако Строганов не стал подвергать Милютина репрессиям, напротив, он поручил ему составить описание железных дорог России, с чем тот блестяще справился. Потом были более серьезные поручения: ревизии госимущества и крестьянских хозяйств на юге страны, длительные поездки в Нижегородскую и Ярославскую губернии, на Украину, в ходе которых Милютин набирался опыта, приобретал тот багаж знаний, с которым в начале нового царствования и пришел в большую политику.

«Благосостояние сельского хозяйства, — писал еще в 1840-е годы профессор-экономист В. А. Милютин, брат Николая, — прочно и обеспечено в той стране, где поземельная собственность не сосредоточивается в руках привилегированного класса, образуя небольшое число огромных поместий, но раздробляется на множество… участков… Крестьяне не подвергаются ни нищете, ни бедности там, где они сами по большей части являются помещиками»[91]. На этом и базировалась программа Николая Милютина. Жесткая либеральная позиция привлекла его в лагерь Константина Николаевича и Елены Павловны. Именно он, в имении великой княгини, подготовил проект освобождения крестьян.

Александр II с опаской отнесся к молодому чиновнику, заподозрив его в революционных симпатиях, однако личные поручительства тетки императора, а также министра Ланского перевесили недоверие царя, и Николай Милютин возглавил хозяйственную комиссию по решению крестьянского вопроса. Жесткий, сильный, последовательный, уверенный в себе, он представлял разительный контраст с седовласыми чиновниками времен Николая I. На государственном поприще появился новый тип управленца-реформатора, не лишенный своих недостатков и допускавший некоторые перегибы, но тем не менее способствовавший достижению куда более эффективных результатов.

Отдавая себя служению идее, эти трое — Ланской, Ростовцев, а впоследствии и Милютин — как ни выспренно это звучит, фактически принесли собственные жизни на алтарь великих реформ. Авторы проекта как могли старались оптимизировать весьма болезненный процесс реформы, ввести его в рамки целостного государственного акта. Многое делалось в спешке, в обстоятельствах, сбивающих с толку и не дававших времени на раздумья. Предпринимались попытки соединить несоединимое, учесть противоположные мнения. Часть элиты, отодвинутая на задний план, не без успеха противостояла задуманному. Не всегда удавалось усмирить и рвение самих реформаторов. Давал о себе знать определенный радикализм, который наносил ущерб делу. Интенсивный труд с полной самоотдачей и психологическое давление, которому они подвергались, в конечном счете истощили их физически и духовно. Уже находясь на смертном одре, Ростовцев, оставаясь главой Редакционных комиссий, продолжал вычитывать и подписывать последние документы. Он умер незадолго до объявления высочайшего манифеста об отмене крепостной зависимости. Вслед за ним ушел из жизни отвергнутый, затравленный оппозицией Ланской. А Н. А. Милютина, который далее осуществлял комплекс работ по формулированию и изложению концепции крестьянского освобождения применительно к восставшей Польше, инсульт настиг в тот момент, когда он яростно отстаивал необходимость проведения очередного этапа реформ на заседании Государственного совета. От этого удара ему уже не довелось оправиться, и деятельность его на этом завершилась.

По своим масштабам крестьянская реформа 1861 года — явление ничуть не менее значимое, чем приватизация 1990–1992 годов. Ставилась задача не просто, отменив крепостную зависимость, дать волю, или, как говорил Ростовцев, «птичью свободу» преобладающей части населения, но и создать класс собственников из миллионов безземельных крестьян, наделив российского земледельца не «ваучером», а реальным участком земли. Реформа предусматривала весьма трудные решения, побуждавшие имущих делиться не государственной, но личной, закрепленной за ними вековым укладом собственностью.

У истоков реформы стояли весьма достойные, глубоко преданные идее люди. Не их вина или беда в том, что они не смогли достичь цели в том объеме и так, как они этого хотели. Непреложная логика подобных процессов состоит в том, что на некоторых перевалах истории не появляется той наделенной высшей мудростью управляющей силы, которая способна решительно подчинить себе все обстоятельства.

На поиски оптимального решения крестьянской проблемы был мобилизован весь аппарат государственной власти. Представители профильных министерств на правах постоянных членов были включены во все подготовительные рабочие, совещательные и тому подобные органы и комитеты. Министерство иностранных дел приложило немало усилий к тому, чтобы предоставить в их распоряжение описание ранее найденных другими государствами подходов к решению крестьянской проблемы. Одно из них содержалось в представленной Горчаковым Александру II брошюре, где обобщался опыт решения этого вопроса в княжествах Бессарабии и Валахии.

Однако, как водится, для России был избран свой, «судьбоносный» путь: к решению проблемы пытались приложить руку влиятельные представители разных кругов, руководствовавшиеся главным образом собственными интересами. Так, в последний момент свои исправления в текст уже готовой к обнародованию реформы, немало напутав, внес весьма влиятельный митрополит Филарет. Противникам реформы как таковой принадлежало большинство и в самом Государственном совете[92]. Горчаков же, исповедовавший в целом либеральные идеи, не имел собственной обоснованной позиции в этом вопросе, поскольку был далек от проблем крепостничества, не мог познать и по-настоящему прочувствовать ее изнутри, к тому же проведя большую часть жизни за пределами России. Упреки коллег по кабинету в том, что Горчаков колебался и не мог с ходу поддерживать те или иные предложения, были вполне обоснованны.

В результате подготовка реформы затянулась, в намечаемых преобразованиях был утрачен темп, общество устало от ожиданий.

Полного освобождения крестьяне с момента обнародования манифеста и «Положений» не получили. Они должны были еще в течение двух лет отбывать несколько измененные, но, по сути, те же повинности, что и при крепостном праве. Отменялись лишь «добавочные сборы» натурой. Зато крестьяне получили личную свободу, отныне они наделялись имущественными и гражданскими правами. Наделение крестьян землей носило принудительный характер: помещик обязан был предоставить крестьянину надел, а крестьянин обязан был его выкупить, рассчитавшись со всеми податями и повинностями, в том числе с рекрутской. В основу выкупа была положена не реальная, рыночная цена земли, а феодальные повинности, то есть крестьянам пришлось платить не только за наделы, но и за свою свободу — утрату помещиком крепостного труда.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Горчаков"

Книги похожие на "Горчаков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктор Лопатников - Горчаков"

Отзывы читателей о книге "Горчаков", комментарии и мнения людей о произведении.