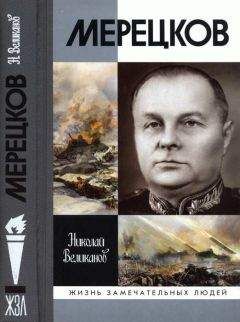

Кирилл Мерецков - На службе народу

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "На службе народу"

Описание и краткое содержание "На службе народу" читать бесплатно онлайн.

Несколько слов о начале этой истории, когда я перед отбытием в Приморье беседовал с И. В. Сталиным, получая от него последние инструкции. Он посоветовал мне назваться на время в целях маскировки генералом армии. Но я предпочел стать генерал-полковником, сказав в шутку, что такого звания я еще не носил, хочется попробовать. Псевдоним Максимов был взят потому, что в Приморье действительно был генерал Максимов, который командовал одной из армий. Я рассчитывал, что японцы решат, будто именно о его переездах с места на место и его распоряжениях идет речь, и не станут остро реагировать на соответствующие донесения своих лазутчиков, в наличии которых мы не сомневались. И в самом деле, пленные японские генералы интересовались во время допросов, тот ли это знакомый им генерал Максимов командует войсками 1-го Дальневосточного фронта.

Изучению противника мы уделили большое внимание. Как известно, нам противостояла Квантунская армия. Что собой она представляла? В 1898 году Россия арендовала у Китая Квантунский полуостров (ту оконечность Ляодунского полуострова, на которой находились города ПортАртур и Дальний). В 1905 году Япония по Портсмутскому миру переняла право аренды. Срок ее истек в 1923 году, но Япония отказалась вернуть Квантунскую область Китаю, а в 1931 году захватила весь Дунбэй (как называют Маньчжурию китайцы). Название Квантунской армии распространилось теперь практически на все японские войска в Маньчжурии.

К августу 1945 года в составе Квантунской армии, включая воинские части Маньчжоу-Го, князя де Вана и мелкие группировки, имелось (согласно данным, которыми мы тогда располагали) 42 пехотные дивизии и 7 кавалерийских, а также 23 пехотные и 2 кавалерийские бригады, которые насчитывали в общей сложности сотни тысяч человек, свыше 5300 орудий, более тысячи танков и 1800 самолетов. В течение многих лет армия находилась в состоянии полной боевой готовности. Она специально предназначалась для войны против Советского Союза. Ее постоянно пополняли новыми полками и дивизиями. Значительные контингенты рядового и офицерского состава поочередно направлялись в район Южных морей для приобретения боевого опыта в сражениях с англо-американскими войсками. Квантунская армия обладала приспособленной к тамошней местности боевой техникой, большими запасами боеприпасов и продовольствия и могла сражаться длительное время даже при нарушенных морских коммуникациях, связывающих Маньчжурию с Японией. Солдаты были хорошо обучены. Их воспитали в духе милитаризма, полного повиновения, крайнего фанатизма.

Серьезное внимание уделялось японским командованием строительству укреплений в приграничных районах. До 1943 года укрепленные районы предназначались главным образом для развертывания наступательной группировки, ввиду чего они строились непосредственно возле границ и имели небольшую глубину. Это полностью отвечало агрессивным намерениям японского империализма по отношению к СССР. Но с изменением обстановки на советско-германском фронте, когда в Токио поняли, что придется, возможно, и обороняться, японское командование, не отказываясь от идеи наступления на нашу территорию, с 1943 года стало все же эшелонировать укрепрайоны вглубь.

Наибольшее развитие строительные работы получили в Восточной Маньчжурии, где на границе с советским Приморьем имелось семь укрепрайонов. Все они были оборудованы артиллерийскими и пулеметными дотами и дзотами, подземными ходами сообщений, имели сеть наблюдательных и командных пунктов с убежищами, были построены с учетом сложного рельефа местности и ее сильно пересеченного характера, сведены в узлы сопротивления, оборудованы противотанковыми и противопехотными заграждениями и препятствиями, железобетонными артиллерийскими и пулеметными гнездами с метровой защитной толщей и амбразурами. В общем и целом, если говорить о Приморье, где предстояло воевать, мне "повезло": возьмите некоторые укрепления линии Маннергейма, добавьте к ним карельские леса (только погуще), бездорожье Заполярья, болота Новгородской области и восточный климат, и вы получите район к западу от озера Ханка, в карту которого в то время я ежечасно всматривался. Впрочем, при назначении моем на новую должность сыграло, по-видимому, роль не только мое знакомство с условиями нашего северо-запада, как сказали мне в Ставке, но и то обстоятельство, что я ранее уже служил на Дальнем Востоке.

Но вернемся к Квантунской армии. Созданные ею приграничные укрепления с многоярусным расположением огневых точек, с развитой сетью подземного хозяйства, с многочисленными минно-взрывными противотанковыми и противопехотными заграждениями, с ярко выраженной системой круговой обороны сделали последнюю весьма мощной. Это требовало для ее прорыва применения значительного количества средств разрушения. Укрепрайоны прикрывали наиболее важные операционные направления. Обойти их крупными силами не представлялось возможным. Значит, для того чтобы войска могли развивать удар в глубь Маньчжурии, необходимо было в первую очередь уничтожить эти укрепрайоны вместе с оборонявшими их войсками. Но и этого мало. Японцы подготовили для обороны все пограничные населенные пункты. Строения имели амбразуры для ведения огня. Многие из административных и жилых сооружений являлись своеобразными крепостями.

Чтобы составить себе лучшее представление о зоне боевых действий, я постарался объездить как можно больше частей, уделив особое внимание линии границы. Ряд мест я помнил еще по своей довоенной службе в этом районе. Не знавшие меня командиры соединений с удивлением слушали, как неизвестный им генерал-полковник Максимов говорил шоферу, где можно лучше и быстрее проехать. В целом офицерский состав оказался очень хорошим и уверенно решал все внезапно возникшие перед ним новые задачи. Почему же "новые"? - спросит читатель. Разве наши дальневосточники не знали все эти годы, что им придется воевать с японскими агрессорами? Конечно, знали. Но когда наши главные силы были скованы борьбой на советско-германском фронте, дальневосточники могли рассчитывать, в случае вступления Японии в войну, в основном на оборону. Не то было теперь. И мы изучали противника как бы с иной точки зрения, мысленно прощупывая его силу уже как обороняющейся стороны. Между прочим, это имеет и громадное моральное значение.

В этой связи я не раз задавался вопросом о том, какой должна быть моральная подготовка армии в мирное время. Известно, что многие наши писатели, мучительно переживая неудачи советских войск в 1941 - 1942 годах, в очень резкой форме выражали свое недовольство неверно поставленной у нас пропагандой в довоенные годы, когда постоянно утверждалось, что мы будем воевать только на чужой территории и только малой кровью. Что и говорить, к обороне мы были готовы недостаточно. Но так ли уж плохо, что в наших воинах воспитывался наступательный дух? А если бы случилось так, что, взращенные в условиях оборонительных концепций, наши командиры и солдаты не смогли бы потом как следует наступать? Мне скажут: война научила бы. Но ведь и обороняться тоже война научила. Ясно, что при подготовке речь должна идти о сочетании всех форм боевых действий, причем наступление никак не может быть предано забвению. Наоборот, ему должен принадлежать приоритет.

Сказывается это обстоятельство и еще кое в чем. Так, силы врага знать нужно. Однако вы никогда не одержите победы, не зная и его слабостей. Мы постарались учесть поэтому и последние. Как установила разведка, между узлами сопротивления, а также между укрепленными районами оставались промежутки, не заполненные фортификационными сооружениями. Таким образом, линия обороны была почти сплошной, но все же не совсем. Мы уцепились за это "почти". Я покажу дальше, как мы это использовали.

Наконец, большое внимание уделила японская военщина подготовке тылового района, развитию аэродромной сети. Начиная с 1932 года и вплоть до капитуляции Квантунской армии шло непрерывное расширение и улучшение аэродромов. На авиабазах и аэродромах усиленно строили помещения для гарнизонов, склады горючего и боеприпасов, укрытия для самолетов, прокладывали подъездные железнодорожные пути, создавали хорошие взлетные полосы с искусственным покрытием. Как правило, оборудовали несколько искусственных взлетных площадок, чтобы можно было производить полеты в зависимости от ветров, господствующих в различное время года. Аэродромы располагались в широких долинах, у населенных пунктов и в полосе дорог, являвшихся осями операционных направлений.

Соответственную подготовку вела и наша авиация. Мощная, подвижная, она быстро стала господствовать в воздухе.

Особенность предстоявших операций фронтов, помимо всего вышесказанного, состояла еще и в удаленности от наших главных экономических и политических центров. В связи с этим между командующими фронтами и Москвой была создана еще одна, промежуточная инстанция, на которую возлагалось общее руководство всеми силами, сосредоточенными против Японии, - Главное командование советских войск на Дальнем Востоке. Главнокомандующим был назначен Маршал Советского Союза А. М. Василевский, членом Военного совета - генерал-полковник И. В. Шикин, начальником штаба - генерал-полковник С. П. Иванов.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "На службе народу"

Книги похожие на "На службе народу" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Кирилл Мерецков - На службе народу"

Отзывы читателей о книге "На службе народу", комментарии и мнения людей о произведении.