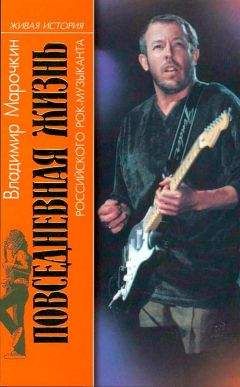

Шапи Казиев - Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке"

Описание и краткое содержание "Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке" читать бесплатно онлайн.

Книга открывает читателю колоритную панораму жизни народов Северного Кавказа в XIX веке. На основе разнообразных этнографических и исторических материалов авторы рассказывают о самобытной культуре и древних обычаях, об устройстве горского общества и семьи, уникальных искусствах и ремеслах, костюмах и пище, праздниках и развлечениях, медицине и долгожителях, а также о других сторонах жизни горцев. Многие из описанных традиций сохранились и ярко проявляются в современной жизни горских народов. По охвату тем и разнообразию материалов издание не имеет аналогов и представляет собой своеобразную энциклопедию о жизни горцев Северного Кавказа.

В «Охоте на Кавказе» Л. Н. Толстой писал: «Я нашел Мамонова по брюхо в воде: он с Магметом, ногайцем-работником, ловил рыбу в озере, образованном разливом Терека в нескольких стах шагов от этого сада. Не знаю, по каким правам - по праву ли сильного, или по праву primo occupandi - Мамонов присвоил себе озеро, - только он никому не позволял ловить в нем рыбу, а ловил лишь сам, ел, солил, дарил всем знакомым, кормил ею и ногайца своего, и даже собак…

- А! Николай Николаевич! Вот славно! Спасибо, что заехали… А вот я покажу вам, какие у меня сазаны. - И Мамонов отправляется в садок, погружает в воду свои огромные руки с засученными рукавами по самые плечи, долго копается в садке и наконец вытаскивает огромную щуку. - А это не сазан, - замечает он: - я угощу вас сазаном. - Мамонов бросает щуку в воду. Брызги летят ему в лицо, но он продолжает искать сазана, снова выпрямляется и вытаскивает, но опять не сазана, а сома. Сом вырывается и уходит в озеро. - Ах, ушла! - кричит мой приятель. - Лови!…»

Обилие на Северном Кавказе медоносных растений располагало к занятию пчеловодством. Мед и воск не только использовались в домашнем хозяйстве, но и находили широкий сбыт на меновых дворах, рынках и ярмарках. Горский мед отличался хорошим вкусом и целебными свойствами. Воск ценился еще дороже. Поэтому мед и воск были важной статьей торговли и вывоза. В России «товарами произведения Черкесии и Абхазии, допускаемыми к бесплатному, меновому торгу», на первом месте были «сало всякое, воск и мед».

Пчеловодством занимались все горцы Северного Кавказа, но особенно оно было развито у адыгов. Здесь оно считалось важнейшей, после земледелия и скотоводства, отраслью сельского хозяйства. Пчел содержали в ульях-плетенках, которые изготовляли из прутьев ивы и фруктовых деревьев. На сапетки надевали шапочки-крышки из камыша или обмазывали глиной. Когда в улье выводилась новая семья, ее старались отсадить в новую сапетку, для чего использовался особый сачок. Осенью сильные семьи оставляли на развод, а слабых выкуривали серой, чтобы добыть мед. На Восточном Кавказе пчеловодство носило подсобный характер. Н. Грабовский писал: «Немногие из зажиточных горцев имеют по несколько сапеток пчел, лишь для домашнего своего употребления».

Кроме домашнего меда горцы добывали и мед диких пчел. Н, И. Воронов, посетивший после завершения Кавказской войны Гуниб в Дагестане, приводит в своих записках следующую историю: «Влево от ручья, при самом входе его в Карадахскую щель, на отвесистых стенах скал, на высоте нескольких саженей, видны отверстия, как бы маленькие пещеры. Это жилища диких пчел с запасами весьма лакомого меда. От низу скалы в направлении к этим пещеркам заметны кое-где вставленные в расщелины ее палочки: это остатки человеческими руками устроенного хода к этим пещеркам с их медом. Чуть не сказку рассказывают про обладателя этой своеобразной пасеки. Когда по взятии Гуниба наши солдаты стали добывать карадахский сланец, то этот пасечник явился к ним с поклоном и просьбою не трогать его пчел. На такую просьбу солдаты рассмеялись: и действительно, придет ли кому охота полезть за медом на высоту 12-15 саженей, взбираясь по отвесу скалы и имея для опоры кое-где вбитые в нее палочки! Некоторое время пасечник оставался доволен поведением наших солдат по отношению к его пчелам, как вот стал он замечать, что кто-то наведывается в его самородные ульи и похищает оттуда мед. Пасечник решился подкараулить вора. В темную ночь засел он у подножия карадахских скал, не спит и слушает, не явится ли кто полакомиться его медом. И точно, слышит он, кто-то полез к его ульям. Давши вору время взобраться повыше, старик выскочил из засады и гикнул, - в ответ на этот гик с десятисаженной высоты кто-то рухнул к его ногам… То был его собственный сын, то был человек, сумевший следовать по стопам своего отца. Без сомнения, от этого достойного сына лежали у ног отца только бренные останки. С тех пор обезумел старик-пасечник, не навещает уже больше своих ульев, и путь к ним, состоявший из симметрично вбитых в скалу палочек, от времени и без должного присмотра разрушился».

Богатства недр

С первой половины XIX века на Северном Кавказе стала развиваться горнодобывающая промышленность.

В 1829 году российское правительство предприняло большую экспедицию в район Приэльбрусья, где были обнаружены серебряно-свинцовые руды, каменный уголь и другие полезные ископаемые. Немалую роль в разведке богатств подземных кладовых сыграли топографы Отдельного Кавказского корпуса. Ф. Ф. Торнау, описавший земли абадзехов, сообщал: «В горах, примыкающих кубыхам, в округе, называемом Мезмей («Земля лесов»), находят в большом количестве железо; на реке Пшах есть горячий серный источник, а на Пшукупсе (Псекупсе) нефтяные колодцы».

Нефть

На Восточном Кавказе в промышленную разработку были взяты месторождения чеченской нефти (район Брагун и крепости Грозной). Добытую черпальщиками из колодцев нефть возили бочками из Грозной в Моздок или станицу Наурскую на переработку. В 1823 году в Моздоке В. Дубинин изобрел нефтеперегонный аппарат, позволявший получать керосин, который прозвали «белой нефтью». Из Моздока керосин поставлялся в Москву, Петербург и на Нижегородскую ярмарку.

Запасы нефти имелись и в Дагестане (Кайтаг, Дербентский и Шамхальский уезды). Только в Терекемийском участке Дербентского уезда насчитывалось 32 нефтяных колодца, состоявших до 1850 года на особом откупе - 302 руб. серебром в год. В 1855 году нефтяные участки в районе Грозной были отданы в аренду купцу С. Чекалову, который довел добычу до 15 тыс. пудов. В Дагестане в тот же период в год добывалось 280 тыс. пудов нефти, из которой вырабатывали 700 пудов керосина. В 1864 году было начато бурение нефтяных скважин в Кубанской, а затем и в Терской областях.

В связи со строительством Владикавказской железной дороги (в 1893 году она прошла через крепость Грозную) добывающая и обрабатывающая промышленность в регионе начинает бурно развиваться. Если в начале 80-х годов добывалось до 1 млн. пудов нефти в год, то к концу века, с появлением нефтескважин в Грозненском районе, добыча нефти возросла до 30 млн. пудов.

Уголь

С 40- х годов началась разработка угля в верховьях реки Кубани около Хумаринского укрепления. В примитивных, плохо оборудованных шахтах трудилось 60 рабочих. Клиньями и молотками отбивали они пласты; готовый уголь поднимали наверх корзинами или тачками, после чего на лошадях перевозили от шахт до ближайших городов. Добыча угля, вначале составлявшая 90 тыс. пудов в год, к 60-м годам XIX века поднялась до 200 тыс. пудов. Каменный уголь в небольших залежах добывался и на Турчидаге в Дагестане, а также на землях общества Каба-Дарго, Урахлинского наибства, Даргинского округа.

Соль

В Дагестане разрабатывались месторождения каменного угля, селитры, серы, торфа, меди, свинца, серебра, соли. Последнюю добывали из соляных озер и вываривали из минеральной воды. Приведем описание этого процесса, сделанное очевидцем в селе Кванхидатль: «Летом, а в случае нужды и зимой женщины переходят с ишаками вброд реку (Андийское Койсу) и идут на место выхода множества минеральных источников на том берегу. Там они разравнивают слой песка (в случае дождя его собирают в кучи, чтобы вода не вымыла соль) и многократно поливают соленой водой из источников. Песок сохнет 2-3 дня, после чего его сгребают лопатами в дощатые ящики, под которыми вырыты ямы. В ящики вновь льют соленую воду, та впитывает еще и соль из песка, после чего стекает, вернее, капает насыщенным раствором в яму, откуда ее наливают в бурдюки. Бурдюки ставят на специальные козлы - голдыберы, а затем ишаки доставляют ценный полуфабрикат в аул, где содержимое бурдюков выливается в выдолбленные колоды. Выпаривают соль, черпая раствор кувшинами из сушеных тыкв, в специальной каменной печи. Полкубометра дров за два часа превращают содержимое огромного деревянного корыта в мерку соли - 16 килограммов. За день в печи можно выпарить 4-5 мерок - около мешка соли…»

Серебро

В 1853 году в Осетии были основаны государственный Сардонский серебросвинцовый рудник и Алагирский завод, работавший на сырье этого рудника. К концу века цветная металлургия приобрела здесь фабричный характер. Разработка цветных металлов велась также в Баталпашинском отделе Кубанской области и в Карачае.

Любопытна запись из дневника А. И. Руновского о добыче в Дагестане серебра: «Слух о присутствии в горах серебра ходил в народе давно, но он распространился с большею силою в то время, когда принесли Шамилю кусок свинцовой руды, и он, заметив в ней присутствие серебра, велел привезти себе несколько кусков руды, чтобы иметь возможность судить о факте с большей вероятностью. Удостоверившись через выплавку серебра в действительном существовании этого металла, Шамиль тотчас же запретил разрабатывать руду, но не для того, чтобы скрыть ее от русских, а собственно потому, что у горцев не было ни средств к разработке, ни умения, а главное, чтобы народ не употребил во зло дозволения свободно разрабатывать руду, и, бросившись с жаром на это дело, не оставил бы для него защиту края и хлебопашество… Приказания Шамиля исполнялись очень строго, за исключением немногих случаев, когда они нарушались жителями деревень, ближайших к месторождению металла. Серебро-свинцовая руда содержится в одной из гор Ункратля, которую Шамиль называет Хонотль-даг, по имени деревни Хонотль, расположенной с одной стороны горы; а Гази-Магомед (сын Имама Шамиля) и мюрид Хаджио зовут ее Кхедымеер, по имени деревни Кхеды, расположенной с другой ее стороны, именно со стороны Караты».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке"

Книги похожие на "Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Шапи Казиев - Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке"

Отзывы читателей о книге "Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке", комментарии и мнения людей о произведении.