Андрей Толкачев - Галактика 1995 № 3

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Галактика 1995 № 3"

Описание и краткое содержание "Галактика 1995 № 3" читать бесплатно онлайн.

Aндрей Толкачев. «Обитель сатаны». Повесть ужасов

Игорь Гаврилов. «Последний довод моря мрака». Рассказ.

Юрий Петухов. «Помрачение».

Геннадий Александровский. «Стоит ли заглядывать в „щель“?»

Bладислав Бахревский. «Патриарх Гермоген». Историческая повесть.

Юрий Петухов. «Гневный бог»; «В поисках „чудовища“».

Художник Алексей Филиппов.

В славянском «Купала» заключен более ранний, индоевропейский корень «kup-» со значением «кипеть», «вскипать», «страстно желать». Этот корень прослеживается и в латинском «cupido»: «вожделение». Такая этимология соответствует как Купале с его брачными обрядами, так и архаичному Аполлону, далекому от сдержанности и воздержания. Аполлон вечно молод, молод и Купала вместе со своими поклонниками, приходящими на купальские игрища не в качестве зрителей, а участников, — оба божества юных. Мотив умирания и воскрешения Купалы, как символа плодородия, воплощен и в олитературенном мифе об Аполлоне, который спускается в Аид (умирает), а затем возвращается обратно (воскресает). Б. А. Рыбаков называет Аполлона «сезонным богом», связывая основу мифа с идеей зимнего перерыва в развитии семян и растений, а затем их расцвета весной.

В том, что Купала не только исторически, но и этимологически старше Аполлона, нет ничего странного. В лингвистике есть версия (не менее обоснованная, чем остальные), по которой славяне, как прямые наследники древних индоевропейцев (прародина славян совпадает с областью формирования индоевропейской общности), сохраняют больше архаических черт, и их отрыв от праязыка не носит такого характера, какой бывает при дальних переселениях, ведущих к изоляции от прародины. Но язык не отделим от народа-носителя, а потому архаичные представления о внешнем мире и архаичные божества в памяти славян сохранились, если можно так выразиться, в более первозданном виде. Пример тому Кополо-Купала.

Дороги богов

Так откуда все-таки пришел Аполлон в Грецию — с севера или с востока? Для того, чтобы прояснить этот вопрос необходимо перейти от богов к людям, к народам, пронесшим своих кумиров через пространство и время. Для начала отправимся в Северное Причерноморье середины II тысячелетия до н. э., не забывая о том, что ираноязычных племен в тех краях, по всей видимости, еще не было. Они пришли позже, вслед за другим народом, и потому называли себя по отношению к нему «пара» — «младшие». По свидетельству Страбона, оба побережья Черного моря, и Северное и Южное, были тесно связаны между собой напрямую через море еще со времен позднебронзового века. Не были закрыты для контактов и торговли другие пути: морские вдоль побережий и сухопутные в обход моря с обеих сторон — западной и восточной. Для Ахилла не составило труда сменить родину на «далекую» Фессалию, основательно прижиться там, а позже возвращаться в свои края. Напомним заодно, что малоазийские венеты жили не только в Троаде, их география довольно-таки широка, скажем, Антенор со своим войском пришел из Пафлагонии, области, расположенной на южном берегу Черного моря непосредственно напротив Таврии (нынешнего Крыма). Стоит ли удивляться наличию Лады в Малой Азии, если культ коня, свойственный малоазийским венетам, присутствует в более отдаленных местах — у венедов Прибалтики и славян по всему ареалу их расселения.

Неслучайно наш поиск начался с Трои, с Малой Азии. Общность культур протославян и малоазийцев прослеживается еще с энеолита, и позже она не пропадает, не заглушается ни временем, ни контактами с иными этническими группами. Погребение Гектора, описанное в «Илиаде», тризна, погребальный костер и все сопровождающее это действо не могут не привести на память славянские погребальные обряды, сохранявшиеся до X–XII веков н. э. и имевшие почти трехтысячелетнюю историю, т. е. уходившие в середину II тысячелетия до н. э. Они более, чем похожи, они совпадают до мелочей, как, например, курган Патрокла (товарища Ахилла, тоже «тавроскифа») и черниговский курган X века н. э. «Черная Могила» или описание погребения русса у Ибн-Фадлана. В X веке н. э. мы встречаем в войске Святослава под Доростолом то же трупосожжение с жертвами и возлиянием вина. Причем Лев Диакон Калойский, описавший события русско-византийской войны, так и говорит, что приняли они, руссы, эти «эллинские таинства»[5] от товарищей Ахилла.

Мы уже останавливались на присутствии в Северном Причерноморье сколотов. Этноним этот дожил до середины V века до н. э., когда его засвидетельствовал Геродот. Но история сколотов значительно древнее — вспомним про воинственные племена, упоминаемые Х. Коте. И если праславянские племена Подунавья шли на Балканский полуостров с севера, то их сородичи, обитавшие восточнее, продвигались в Малую Азию в том же направлении, с севера на юг, используя все вышеназванные пути или один из них, наиболее удобный. В принадлежности сколотов к праславянам сомневаться не приходится, это убедительно доказал академик Б. А. Рыбаков. Присутствие предков в Северном Причерноморье и Таврии глубоко залегло в народной памяти славян — именно там располагался так называемый «ирий», загробный мир более поздней славянской мифологии, «„райская земля“, лучше которой ничего на свете нет». А ведь именно в такой форме сохраняется память о прародине у народов, выходящих из последней стадии доклассового общества.

На юг с одной обширной прародины вели два пути, а значит существовало два основных направления проникновения в Средиземноморье славянских народов, а с ними и культов славянских богов. При таком объяснении проблемы — откуда пришли в Грецию чуждые боги, с севера или с востока, из Подунавья или из Малой Азии — становится ясно: с обеих сторон и примерно в одно время — в середине II тысячелетия до н. э. Однако не следует понимать, наверное, этот процесс как великое переселение народов. Значительно большая, основная масса праславянства оставалась на прародине. Но наиболее подвижная, молодая, раннедружинная прослойка устремлялась в оживленные и богатые приморские области. Процесс характерный для всех индоевропейских народов того времени, и исключать из него представителей праславян, одного из крупнейших этнических массивов древней Европы, нет оснований, тем более что и археологические данные позволяют нам судить об этом. Современные исследователи показали, что на долгом, многотысячелетнем пути славянства были и взлеты и падения, и раннегосударственные образования задолго до Киевской Руси. Лингвисты также вычленяют тот период, как историческую эпоху со значительными сдвигами в экономике и социальной структуре племен (выделение воинов и вождей). Славянские термины, связанные со скотоводством, в частности, для той эпохи распространены «от Адриатики до Архангельска».

Итак, по всей видимости, носителями культа божества (Кополо), сохранившего в себе основные черты покровителя пастухов и земледельцев, была племенная молодежь.[6] Отметим сразу, Б. А. Рыбаков считает, «что исходная точка многообразного облика Аполлона связана со скотоводческой пастушеской средой». Молодые воины-пастухи двигались на юг, вовлекая в это движение другие народы, точнее, соответствующую им часть этих народов (возможно, они сами в качестве субстрата были вовлечены в это движение). Правильнее было бы говорить не об едином, одновременном переселении, а о целом ряде малых вторжений на протяжении веков. Вовлеченные в процесс «культурной интеграции» и оседая на новых землях, пришельцы частично ассимилировали местное население, подвергались сами ассимиляции, привнося при этом элементы своей культуры.

Что же двигало переселенцами? И почему они отрывались от своего народа, от «своей земли» и устремлялись в далекие края? У них не было как таковой своей земли, а сама жизнь мыслилась бесконечным, медленным движением. В середине II тысячелетия до н. э. закончилось расселение по Европе кочевых пастушеских племен, в том числе и праславянских. Земли Подунавья, бассейны Одера, Вислы, Днепра, а также Северное Причерноморье были ими прочно заняты, включая и промежуточные территории. Благодаря длительным контактам древних индоевропейцев, еще не успевших резко обособиться друг от друга[7], земли к югу не были неведомыми краями (вспомним о направлении балканских экспансий), и они всегда представлялись привлекательными, происходившее на фоне возрастающего материального благополучия как результата оседлости, заставляло отправлять часть молодежи «на новые места жительства». Безусловно, действовал и фактор, определяемый для более поздних времен термином «казачество». Не исключено, что в пограничных районах происходило слияние с иными этническими группами, например, фракийцами или венедами. Последние или сами являлись частью славянского мира или были в значительной мере ославяненными кельтами[8]. Некоторые ученые считают, что уже на самых ранних этапах своего развития праславяне были смешанным народом, чем объясняется в дальнейшем их отличительная черта — способность к ассимиляции и ассимилированию.

Единство праславянского населения на огромной территории подтверждается как ареалом распространения археологической культуры «шнуровой керамики» (она же культура «боевых топоров») и культуры «курганных погребений», связанной с культурой тшинецко-комаровской XV–XIII веков до н. э., так и более поздних пшеворской и зарубинецкой. Заслуживает внимание, что, скорее всего, даже на юге между сколотами и праславянами Подунавья ни территориального, ни этнического разрыва не было. В промежутке между ними лежали земли «таинственных» агафирсов. Но настолько ли они таинственны? Попробуем разобраться с ними, как с частным случаем «культурной интеграции». Геродот доносит до нас греческую версию легенды, по которой Геракл, в поисках потерянных им быков Гериона, прибывает в скифские земли, где встречается с женщиной-змеей. От нее у Геракла рождаются трое сыновей: Агафирс, Гелон и Скиф. Исходя из легенды, в родстве этой троицы сомневаться не приходится. В этнической принадлежности гелонов и скифов того времени тоже сомнений нет — это праславяне с возможными включениями и иных этносов. Скифы-кочевники, ираноязычные, появятся в здешних местах значительно позднее. Нет сомнений и в сколотской версии легенды: суть прежняя, хотя братья и носят другие имена — племена их родственны. Приглядимся к агафирсам внимательнее. Геродот пишет об общности жен у них, обычае наносить на тело татуировку и красить волосы в синий цвет. Последнее возможно только в том случае, если агафирсы светловолосы. Стоит вспомнить Юлия Цезаря, упоминавшего бриттов, у которых также был обычай краситься в синий цвет. Еще в прошлом веке А. К. Толстой обратил внимание на то, что в Британию заодно с Генгистой и Горсой попал славянский Чернобог. Как мы знаем, боги сами не ходили. Толстой призывал «отказаться от формального понимания истоков русской культуры и мироощущения и обратиться к глубинной истории индоевропейских народов». Но вернемся к агафирсам. По Геродоту, татуировка и ее густота, плотность рисунка на теле, говорили о знатности и социальном положении. В описании руссов Ибн-Фадланом, в котором много сходного с геродотовскими заметками по части обычаев, есть такое: «И от края ногтей иного из русов до шеи имеется собрание деревьев, изображений и тому подобного». Речь, конечно же, о татуировках. Где мы можем встретить агафирсов еще? Оказывается, на Делосе, у алтаря Аполлона. «И с шумом алтарь окружают толпы дриопов, критян и раскрашенных агафир-сов», — свидетельствует Вергилий в «Энеиде». Агафирсы не только участвуют в обрядовых празднествах, посвященных «пришельцу с севера», но делают это совместно с нашим старым знакомым, Энеем. Попытки привязать этнически агафирсов к фракийским племенам до сих пор успеха не принесли. К тому же, у фракийцев не было культа, сходного с аполлоновским. Возможно, агафирсы и были чем-то близки этнически фракийцам, возможно и нет.[9] Однако контакты с Фракией безусловно были, достаточно вспомнить фракийского царя Реза с его войском, защищавшим Трою, и то, что многие переселенцы из Малой Азии перебирались в новые места на фракийских кораблях, когда те возвращались на родину. Вместе с тем фракийцы были достаточно хорошо знакомы грекам, чтобы те их не путали с гипербореями и прочими народами. Мы не ставим перед собой задачи вычленения из праславянской массы отдельных субстратов, имевших на определенном этапе свой путь развития. Важно то, что селением прародины славян, впитывали в себя элементы культуры (закономерно шел и обратный процесс) и в дальнейшем уже являлись распространителями этих элементов наряду с самими праславянами. Прокопий Кесарийский в своей «Войне с готами», например, писал, что анты и славяне были когда-то одним народом и что в древности славян называли спорами («рассеянными»). Он приводит свою трактовку такого названия. Но вероятнее будет предположить, что «рассеяны они не потому, что живут отдельными поселками» (так же жили и другие народы — «рассеянными поселками ли, городами» — одно и то же), а потому, что они рассеяны по земле, по другим странам, что могло происходить в результате постоянного проникновения праславян в другие этносы, разноэтнические образования. Вся трудность розыска представителей праславянства заключается в том, что оно было бесписьменным, а потому не сохранило собственных этнонимов. В историю же народов, обладавших письменностью, праславяне входили, как и другие общности и их части, под различными, часто меняющимися названиями. Вторая главная причина заключается в том, что праславянам было свойственно трупосожжение на протяжении двух с половиной тысячелетий — это существенно затрудняет работу антропологов. И тем не менее, история протославян-праславян-славян с каждым десятилетием развития науки не только отодвигается все дальше в глубь времен, но и расширяется географически.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

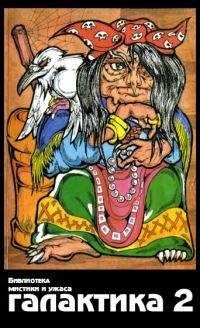

Похожие книги на "Галактика 1995 № 3"

Книги похожие на "Галактика 1995 № 3" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Толкачев - Галактика 1995 № 3"

Отзывы читателей о книге "Галактика 1995 № 3", комментарии и мнения людей о произведении.