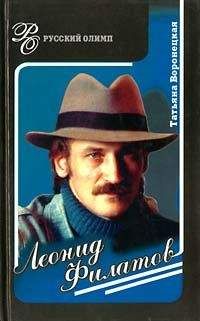

Федор Раззаков - Леонид Филатов: голгофа русского интеллигента

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

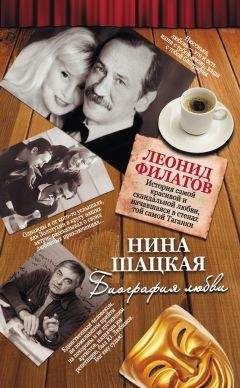

Описание книги "Леонид Филатов: голгофа русского интеллигента"

Описание и краткое содержание "Леонид Филатов: голгофа русского интеллигента" читать бесплатно онлайн.

Талантливый человек талантлив во всем. Еще ребенком Леонид Филатов вырастил необыкновенную розу, за что удостоился путевки в «Артек». Так он и шел по жизни – ярко, решительно, бескомпромиссно. Актер, режиссер, поэт, драматург – во всех этих ипостасях он добился убедительного и заслуженного успеха. Он по праву был и остается по сей день кумиром миллионов зрителей и читателей.

В книге прослеживается жизненный путь Леонида Филатова, совпавший с глобальными переменами в жизни страны. Во всей сложности и драматизме воссозданы взаимоотношения Филатова с режиссером Театра на Таганке Юрием Любимовым, актерами Владимиром Высоцким, Валерием Золотухиным. Детально воссоздана ситуация раскола легендарной Таганки глубоко и трагично пережитая актером.

«Чтобы помнили» называлась знаменитая авторская телепрограмма Леонида Филатова. Эти слова стали девизом его блистательной жизни.

Придерживаясь политики сдержек и противовесов, Брежнев после Праги-68 не дал державникам «сожрать» западников. Например, в конце 60-х державники требовали со страниц своих изданий (журналы «Огонек», «Молодая гвардия», «Москва», газеты «Советская Россия», «Социалистическая индустрия», «Литературная Россия») провести кадровые чистки не только в АПН, но и в большинстве творческих союзов, вроде Союза кинематографистов, Союза театральных деятелей или Союза писателей СССР, где большинство руководства составляли западники. По мнению державников, последние своими действиями играли на руку противникам СССР в «холодной войне», проводя ту же политику, что и пражские реформаторы: проповедуя приоритет западных ценностей над социалистическими. Как это происходило, наглядно говорит письмо великого русского киноактера Николая Крючкова, которое было опубликовано в «Огоньке» в конце 1968 года. Приведу из него лишь небольшой отрывок:

«Чему служит журнал „Советский экран“? На этот вопрос можно твердо ответить: в основном рекламированию зарубежных фильмов, зарубежных режиссеров и актеров, а иногда, только иногда, на страницах журнала „Советский экран“ появляются довольно невнятные заметки о советской кинематографии с определением главным образом „нравится“ или „не нравится“ тому или иному критику тот или иной советский фильм. Создается впечатление, будто журнал „Советский экран“ пишет о советских фильмах по принуждению…

Обязательно надо укрепить редакции обоих журналов (кроме «Советского экрана» речь в письме актера шла и о другом популярном журнале – «Искусство кино». – Ф.Р.) и газет людьми, которые смогут поставить эти печатные органы на службу советскому кинематографу и советским зрителям…»

Либеральная киношная интеллигенция тут же ополчилась на Крючкова, обвинив его в том, что он подобным письмом хочет отсечь советский кинематограф от мирового, от его лучших образцов (при Горбачеве это назовут «приобщением к общемировым ценностям», «вхождением в цивилизованный мир» и т. д.). Но речь-то в письме великого актера шла о другом: о том, что западники, пробравшись к руководству многих творческих союзов и изданий, нехотя, сквозь зубы пропагандировали родное советское искусство, зато взахлеб расписывали западное. И это было вдвойне странно, поскольку ничего подобного на Западе в отношении того же советского кинематографа не происходило.

На страницах западных киноизданий крайне редко писали о мастерах советского кино и наших кинофильмах, а в прокате советское киноискусство практически вообще не было представлено. Если в Советском Союзе в год выходило до десятка (а то и больше) фильмов капиталистических стран, то в странах Западной Европы и США советские фильмы демонстрировались крайне редко. Неужели советское кино было таким уж плохим? Да нет же, все упиралось в политику: западные стратеги «холодной войны» не хотели, чтобы с экранов их кинотеатров перед их согражданами пропагандировался советский образ жизни. Это подрывало их капиталистические устои. Однако наши либералы горячо поддерживали то, чтобы западные ценности переносились на советскую почву. В этом и было кардинальное различие советских либералов от западных: последние оказались большими патриотами своей страны.

О тогдашней позиции советских властей в споре между державниками и западниками вернее всего высказался писатель Сергей Наровчатов, который в приватном разговоре со своим коллегой поэтом Станиславом Куняевым заметил следующее: «К национально-патриотическому или к национально-государственному направлению советская власть относится словно к верной жене: на нее и наорать можно, и не разговаривать с ней, и побить, коль под горячую руку подвернется, – ей деваться некуда, куда она уйдет? Все равно в доме останется… Тут власть ничем не рискует! А вот с интеллигенцией западной ориентации, да которая еще со связями за кордоном, надо вести себя деликатно. Она как молодая любовница: за ней ухаживать надо! А обидишь или наорешь – так не уследишь, как к другому в постель ляжет! Вот где собака зарыта!..»

Запретив «Живого», власти обязали Любимова реабилитироваться и поставить что-нибудь просоветское. На что они надеялись, непонятно, поскольку Любимов никакому исправлению не подлежал. Как говорится, сколько волка ни корми… В итоге в начале 1969 года он взялся ставить спектакль к грядущему ленинскому юбилею (в апреле следующего года вождю мирового пролетариата исполнялось 100 лет) под названием «На все вопросы отвечает Ленин». Но это опять был спектакль-перевертыш: ленинские цитаты в нем специально подбирались такие, которые должны были навести зрителя на мысли о противоречиях тогдашней советской действительности. В итоге спектакль до премьеры не дожил.

Тогда Любимов взялся ставить горьковскую «Мать» все с тем же умыслом: сделать из советской вещи антисоветскую. В этот раз режиссеру повезло: власти, хотя и внесли в постановку некоторые купюры, однако в целом спектакль одобрили и разрешили включить в репертуар. Премьера «Матери» состоялась за три месяца до того, как в «Таганке» начал играть Филатов – 23 мая 1969 года. Советская пресса хорошо приняла этот спектакль, хотя всевозможных «фиг» в нем тоже хватало. Просто та часть критики, которая поддерживала западников, не стала их выпячивать, чтобы не навредить Любимову. И уже много позже, в наши дни, когда Советский Союз почил в бозе, критик А. Смелянский с удовольствием раскрыл эти аллюзии. Цитирую:

«Главной режиссерской идеей, поворачивающей школьный текст в сторону современности, была идея живого солдатского каре, в пределах и под штыками которого разворачивались все события. Любимов договорился с подшефной воинской частью дивизии имени Дзержинского и вывел на сцену несколько десятков солдатиков. А поскольку в войсках охраны у нас тогда преобладали узкоглазые лица ребят из Средней Азии, то сам набор лиц производил достаточно сильное впечатление. Солдаты иногда разворачивались на зал и каким-то отрешенным взором узеньких азиатских глаз осматривали московскую публику… Когда горстка людей с красным флагом выходила на первомайскую демонстрацию и попадала в это самое живое солдатское каре, сердце сжималось от узнаваемости мизансцены. Это была театральная метафора вечного российского противостояния.

Любимов размыл исторический адрес повести Горького, ввел в нее тексты других горьковских произведений, начиненных, надо сказать, ненавистью к рабской российской жизни (выделено мной. – Ф.Р.). Он дал сыграть Ниловну Зинаиде Славиной, которая не зря прошла школу Брехта. Она играла забитую старуху, идущую в революцию, используя эффект «отстранения». Она играла не тип, не возраст, а ситуацию Ниловны. Это был медленно вырастающий поэтический образ сопротивления, задавленного гнева и ненависти, накопившихся в молчащей озлобленной стране. В конце концов эта тема отлилась в классическую по режиссерской композиции и силе эмоционального воздействия сцену, названную «Дубинушка».

В «Дубинушке», особенно в ее шаляпинском варианте, пожалуй, как нигде у нас, выражен дух артельного труда, неволи и бунта. Любимов нашел этому сценический эквивалент. Песня рабочей артели стала в его спектакле музыкальным образом рабской страны (выделено мной. – Ф.Р.), грозящей когда-либо распрямиться и ударить той самой «дубиной»…»

На рубеже 70-х любимовские творения пользовались огромным успехом у леволиберальной публики, поскольку «Таганка» превратилась чуть ли не в главный центр фронды в стране, в эдакий культиватор «эзопова языка» в Советском Союзе. Язык этот вошел в моду именно тогда, в 60-е, и своим рождением был обязан не только его носителям, но и самой власти, которая оказалась настолько растерянной после хрущевской «оттепели», что стала явно перегибать палку в своих попытках задушить чуть ли не любое живое слово.

В пору своего студенчества в «Щуке» Леонид Филатов активно посещал спектакли многих московских театров, и больше всего ему нравилось именно то, что показывала «Таганка». Это совпадало с умонастроениями самого Филатова: эдакого хулиганствующего интеллигента, для которого проблема поисков справедливости всегда стояла на первом месте (еще с тех пор, как он жил в Ашхабаде и рос в дворовой среде). И самым активным борцом за справедливость в театральном мире Филатов (да и многие другие) считал именно Юрия Любимова.

Принадлежность к «Таганке» считалась делом престижным в столичных кругах, а престижность многое значила для провинциала Филатова. Кроме этого, этот театр был поэтическим, и это тоже лежало в русле филатовских пристрастий. Наконец, имелись и личные причины: там работала его пассия Лидия Савченко. Все перечисленное и стало поводом к тому, чтобы Филатов направил свои стопы в сторону Таганской площади. Хотя в училище его многие отговаривали от этого шага. «Это не ваш театр, Леонид, – уверяли его преподаватели. – „Таганка“ – это индустриальный театр, там органично разговаривающему артисту делать нечего. Там все орут, перекрикивая скрипы, шумы, падения…» Но все эти доводы оказались напрасными. Филатов приехал в Москву из провинции (Ашхабад именно таким местом и считался) с целью завоевать столицу, чтобы не робко заявить о себе, а громогласно – во весь голос. И лучшего места для этого, чем фрондирующая «Таганка», даже нельзя было себе представить.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Леонид Филатов: голгофа русского интеллигента"

Книги похожие на "Леонид Филатов: голгофа русского интеллигента" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Федор Раззаков - Леонид Филатов: голгофа русского интеллигента"

Отзывы читателей о книге "Леонид Филатов: голгофа русского интеллигента", комментарии и мнения людей о произведении.