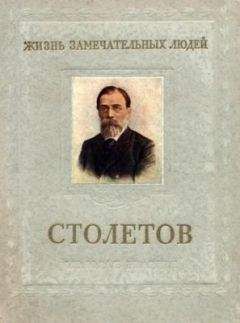

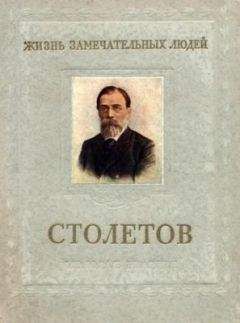

В. Болховитинов - Столетов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Столетов"

Описание и краткое содержание "Столетов" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена выдающемуся русскому физику Александру Григорьевичу Столетову (1839–1896). Основные исследования Столетова посвящены электричеству и магнетизму. Столетов первым показал, что при увеличении намагничивающего поля магнитная восприимчивость железа сначала растет, а затем, после достижения максимума, уменьшается. В подтверждение теории Максвелла Столетов жразработал точный и надежный метод измерения скорости электромагнитных процессов, получив значение, близкое к скорости. Он создал первый фотоэлемент, основанный на внешнем фотоэффекте, и стал основоположником количественных методов исследования фотоэффекта… Обнаружил постоянство отношения напряженности электрического тока к давлению газа при максимальном токе (константа Столетова). Много сил Столетов уделял также научно-организаторской и педагогической деятельности. При его активном участии возникла физическая школа Московского университета, из которой вышли многие известные русские физики.

Чем меньше расстояние между сеткой и пластинкой цинка, тем раньше происходит это искривление и тем больших значений достигает сила тока при той же электродвижущей силе. На графике у Столетова кривые вырисовали фигуру, подобную изогнутому кометному хвосту.

При увеличении числа элементов в батарее ток растет и растет, стремясь к некоторому насыщению.

Вспоминая свои прошлые опыты, Столетов писал: «Общий вид кривой… невольно напоминает те кривые, какими изображается временный магнитный момент длинного железного стержня или кольца в зависимости от намагничивающей силы: тот же быстрый рост функции при малых величинах аргумента, тот же перегиб кривой, то же стремление к насыщению».

Очень сложна зависимость между током и напряжением в фотоэлектрической цепи. Закон Ома в целом к ней неприменим. Сопротивление воздушного слоя непостоянно, оно меняется каким-то сложным образом.

Но Столетов не только экспериментатор — он и великолепный теоретик.

Зоркий ум его замечает и здесь, в этом сложном явлении, простую и ясную зависимость.

Исследуя протоколы наблюдений и графики, он подмечает любопытное обстоятельство: если одновременно изменить вдвое и расстояние между пластинками и напряжение батареи, ток не изменится.

Такая зависимость дает ученому право утверждать, что в фотоэффекте сила тока определяется величиной отношения электродвижущей силы к расстоянию между пластинами. А это отношение характеризует не что иное, как плотность электрического заряда на обкладках конденсатора.

«Если, — говорит Столетов, — построить график зависимости силы тока от плотности заряда, то полученная кривая будет как бы групповым портретом множества кривых прежнего графика».

Разгадана еще одна тайна фотоэффекта. Цепь открытий проходит через руки русского ученого звено за звеном.

Цепь не обрывается. Одно звено тянет за собой другое.

Так и на этот раз. Устанавливая закон зависимости силы тока от напряжения батареи, он приходит к мысли: можно ли вызвать фототок, выбросив совсем батарею из установки?

И вот новый опыт. Батарея изъята из цепи.

Дуга зажжена. Никакого тока: «зайчик» гальванометра недвижим. Все говорит о том, что мысль как будто бы неверна, что без постороннего источника ток не возникнет.

Задумчиво смотрит ученый на конденсатор… И вдруг, как вспышка, его озаряет догадка. Все правильно! Природа ведет себя, как и должна. Это он, человек, ошибся. Ток и не должен итти.

Диск конденсатора сделан из цинка. Сетка — из латуни.

Что будет, если поместить цинк и латунь в электролит, в подкисленную воду? Получится гальванический элемент. В нем роль положительною электрода, роль анода, будет играть цинк.

Катодом же будет латунь. Гальванический элемент можно построить и без электролита — просто сблизив цинк и латунь. Он будет слаб, этот элемент, но и он разовьет электродвижущую силу. И, как прежде, цинк будет анодом, латунь — катодом. Латунь, как говорят физики, более электроотрицательна, чем цинк.

«Мой конденсатор, — догадывается ученый, — и есть как раз такой, в полном смысле сухой, элемент. Цинковый диск — анод, он заряжен положительно. И вот ею-то я и освещаю, я, знающий отлично нечувствительность положительного заряда к свету».

Причина неудачи первого опыта понята.

Опыт сразу же видоизменяется. На этот раз диском служит посеребренная латунь. Сетку нужно взять цинковую — из материала более электроположительного, чем серебро.

Но цинковой сетки под рукой нет. И Усагин наскоро делает подобие сетки из цинкового листа, просверлив в нем множество отверстий.

Новый конденсатор поставлен перед фонарем. Открыта заслонка, и «зайчик» пополз по шкале. Впервые свет сам, без помощи батареи, создал ток.

Огромное число открытий, сделанных всего лишь за четыре месяца, Столетов осветил в двух сообщениях. Одно из них увидело свет 16 апреля, другое — 9 июня.

Позднее Столетов в большой статье еще раз подвел итоги славной весны 1888 года.

В двенадцати ясных и лаконичных тезисах ученый объединил главные результаты своих опытов.

Вот эти двенадцать тезисов — скрижали славы русского ученого:

«1. Лучи вольтовой дуги, падая на поверхность отрицательно заряженного тела, уносят с него заряд. Смотря по тому, пополняется ли заряд и насколько быстро, это удаление заряда может сопровождаться заметным падением потенциала или нет.

2. Это действие лучей есть строго униполярное; положительный заряд лучами не уносится.

3. По всей вероятности, кажущееся заряжение нейтральных тел лучами объясняется той же причиной.

4. Разряжающим действием обладают — если не исключительно, то с громадным превосходством перед прочими — лучи самой высокой преломляемости, недостающие в солнечном спектре (l<295 × 10-6 м/м). Чем спектр обильнее такими лучами, тем сильнее действие.

5. Для разряда лучами необходимо, чтобы лучи поглощались поверхностью тела. Чем больше поглощение активных лучей, тем поверхность чувствительнее к их разряжающему действию.

6. Такой чувствительностью, без значительных различий, обладают все металлы, но особенно высока она у некоторых красящих веществ (анилиновых красок). Вода, хорошо пропускающая активные лучи, лишена чувствительности.

7. Разряжающее действие лучей обнаруживается даже при весьма кратковременном освещении, причем между моментом освещения и моментом соответственного разряда не протекает заметного времени.

8. Разряжающее действие ceteris paribus[22] пропорционально энергии активных лучей, падающих на разряжаемую поверхность.

9. Действие обнаруживается даже при ничтожных отрицательных плотностях заряда; величина его зависит от этой плотности; с возрастанием плотности до некоторого предела оно растет быстрее, чем плотность, а потом медленнее и медленнее.

10. Две пластинки разнородных в ряду Вольты металлов, помещенные в воздухе, представляют род гальванического элемента, как скоро электроотрицательная пластинка освещена активными лучами.

11. Каков бы ни был механизм актино-электрического разряда, мы вправе рассматривать его как некоторый ток электричества, причем воздух (сам ли по себе или благодаря присутствию в нем посторонних частиц) играет роль дурного проводника. Кажущееся сопротивление этому току не подчиняется закону Ома, но в определенных условиях имеет определенную величину.

12. Актино-электрическое действие усиливается с повышением температуры».

Столетова занимал вопрос и о том, как можно использовать открытое им явление для практики. Замечательную идею высказывает он: «Едва ли есть другой способ так зорко следить за постоянством электрического света (или вернее напряженности лучистой категорий радиации), как эти актино-электрические наблюдения». Этим предложением использовать фотоэффект для целей фотометрии Столетов намного опередил западную науку. Только через три года Эльстер и Гейтель высказали мысль о возможности воспользоваться фотоэлементом для измерения освещенности.

В этой же статье Столетов излагает несколько предположений о природе фотоэффекта.

«Закончу одним замечанием, — писал Столетов. — Как бы ни пришлось окончательно сформулировать объяснение актино-электрических разрядов, нельзя не признать некоторой своеобразной аналогии между этими явлениями и давно знакомыми, но до сих пор мало понятыми, разрядами гейслеровых и круксовых трубок. Желая при моих первых опытах ориентироваться среди явлений, представляемых моим сетчатым конденсатором, я невольно говорил себе (понимая всю странность этих слов), что предо мною — гейслерова трубка[23], могущая действовать и без разрежения воздуха, трубка не с собственным, а с посторонним светом. Там и здесь явления электрические тесно связаны со световыми, там и здесь катод играет особенную роль и, повидимому, распыляется. Изучение актино-электрических разрядов обещает пролить свет на процессы распространения электричества в газах вообще».

В этой мысли Столетова кроется замечательная догадка о родстве между электрическими явлениями в пустотных трубках и фотоэффектом.

Поражаешься прозорливости русского ученого, уловившего это сходство в годы, когда не была известна ни природа явлений в пустотных трубках, ни природа фотоэффекта.

Теперь мы знаем — такое родство есть. И там и тут работают электроны. Так же пророчески прозвучали в те времена слова Столетова о том, что изучение фотоэффекта поможет познать процессы распространения электричества в газах. И этому познанию положил начало он сам — основоположник исследования фотоэффекта.

Столетов знал, что фотоэлектрический ток не возникает, если пластины конденсатора и сетка разделены не газовой средой, а жидкостью или твердым телом. Он делал, например, такой опыт: серебрил пластинку кварца с обеих сторон, прочерчивал на одной из них полосы, то-есть превращал серебряный слой в своеобразную сетку.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Столетов"

Книги похожие на "Столетов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "В. Болховитинов - Столетов"

Отзывы читателей о книге "Столетов", комментарии и мнения людей о произведении.