Осип Мандельштам - Шум времени

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

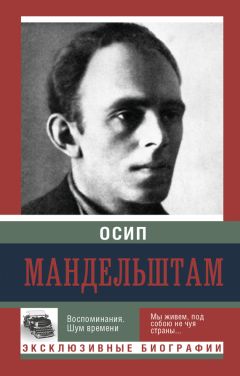

Описание книги "Шум времени"

Описание и краткое содержание "Шум времени" читать бесплатно онлайн.

Осип Мандельштам (1891–1938) — одна из ключевых фигур русской культуры XX века, ее совершенно особый и самобытный поэтический голос. «В ремесле словесном я ценю только дикое мясо, только сумасшедший нарост», — так определял Мандельштам особенность своей прозы с ее афористичной, лаконичной, плотной языковой тканью. Это прежде всего «Шум времени», не летопись, а оратория эпохи — и вместе с тем воспоминания, глубоко личные.

В книгу вошли произведения «Шум времени», «Феодосия», «Египетская марка», «Четвертая проза», «Путешествие в Армению», ярко запечатлевшие общественную и литературную жизнь 10–30-х годов ушедшего столетия.

«Захлестнула шелком Мельпомена», Мельпомена — муза трагедии, одна из девяти прекрасных спутниц Аполлона; «Ничего, голубка Эвридика» Эвридика — жена великого певца Орфея, ужаленная змеем в ногу и унесенная в Аид. Орфею разрешено было — после его песен, от которых плакала вся природа, — владыкой Аида и его женой Персефоной вывести Эвридику с одним условием: «Но во время пути по подземному царству ты не должен оглядываться. Помни! Оглянешься, и тотчас покинет тебя Эвридика и вернется навсегда в мое царство». Не слыша шагов бесплотной тени за своей спиной, боясь, что Эвридика отстала, Орфей все же оглянулся…

«И бессмертных роз огромный ворох / У Киприды на руках…». Киприда (или Афродита) — вечно юная, прекраснейшая из богинь в венке из благоухающих цветов родилась из белоснежной пены морских волн, которые и принесли ее на остров Кипр. По преданию, там, где только ступает Афродита, пышно разрастаются цветы. Эта подробность, как и упоминание о пропуске («Мне не надо пропуска ночного»), опровергают утверждения Н. Я. Мандельштам, согласно которому стихи «В Петербурге мы сойдемся снова» посвящены ей, а не О. Н. Арбениной. Впрочем, и «блаженное бессмысленное слово» — это тоже из сферы жизни О. Н. Арбениной — актрисы, созданной «для комедийной перебранки». Она искренне не понимала, прочитав весь цикл стихов о себе: «Непонятно, почему получилась такая трагедия в стихах — теперь я с грустью понимаю его жизнь, и весело — наше короткое знакомство» (из письма 1974 года О. Н. Арбениной художнику А. Малишевскому).

«Жизнь упала, как зарница…», «Есть за куколем дворцовым…», «Из табора улицы темной…» (все — 1925 г.), «На мертвых ресницах Исакий замерз» (1935), «Возможна ли женщине мертвой хвала…» (1935, 1936 гг.) — микроцикл посланий, диалог с Ольгой Александровной Ваксель (1903–1932 г.), «юной сумасбродкой», «Лютиком», у которой О. Мандельштам по всем правилам дореволюционного хорошего тона просил «руки и сердца» в 1924 году, решаясь даже оставить Н. Я. Мандельштам. Воспоминания сына О. А. Ваксель А. Смольевского свидетельствуют, что эта «сумасбродка», по преданию и оценкам Н. Я. Мандельштам, не только несла на себе печать чего-то трагического. «Ухаживания одного поэта из группы акмеистов, женившегося „на прозаической художнице“ и почти переставшего писать стихи» (то есть Мандельштама), она принимала, как выяснилось из ее воспоминаний, вовсе не беззаботно, не поверхностно, совсем не без трепета. После разрыва с О. Мандельштамом, ухаживаний его брата Евгения Мандельштама в 1927 году О. А. Ваксель вышла (в 1932 году) замуж на норвежского дипломата X. Иргена-Вистендаля, но, уехав с ним в Осло, всего через три недели после приезда в его теплый и гостеприимный дом, в остром приступе ностальгии застрелилась. Накануне рокового выстрела — не без воздействия ухода из жизни В. Маяковского! — она написала стихотворение, обращенное и к Мандельштаму и к России:

Я расплатилась щедро, до конца

За радость наших встреч, за нежность ваших взоров,

За прелесть ваших уст и за проклятый город,

За розы постаревшего лица.

Теперь вы выпьете всю горечь слез моих,

В ночах бессонных медленно пролитых,

Вы прочитаете мой длинный-длинный свиток,

Вы передумаете каждый, каждый стих.

Но слишком тесен рай, в котором я живу,

Но слишком сладок яд, которым я питаюсь.

Так с каждым днем себя перерастаю.

Я вижу чудеса во сне и наяву,

Но недоступно то, что я люблю, сейчас,

И лишь один соблазн: уснуть и не проснуться…

«Мастерица виноватых взоров» (1934), или «Турчанка» по обозначению А. А. Ахматовой, считавшей его лучшим любовным стихотворением XX века, — адресовано поэтессе и переводчице Марии Сергеевне Петровых (1908–1979). Для нее, выросшей на ярославской земле и в атмосфере «безоглядного любвеобилья детства» глубоко усвоившей школу классического русского стиха, было характерно стремление к значительности духовного мира творца, к исповедальности, к способности «домолчаться до стихов». Ее стихи и переводы — особенно с армянского языка — высоко ценили Б. Пастернак, А. Тарковский, А. Ахматова, Г. Шенгели. Реальный облик этой замечательной женщины, к сожалению, был искажен в мемуаристике Н. Я. Мандельштам, назвавшей ее «охотницей» (на чужих мужей) после безответной любви к ней Мандельштама, и Э. Герштейн, одного из лучших друзей поэта, создавшей тривиальный, увы, образ М. С. Петровых, салонной соблазнительницы, игравшей в опасные игры сразу с двумя — молодым Л. Н. Гумилевым «Гумилевушкой», и О. Мандельштамом. Удивляет, что никакие возражения со стороны семьи М. С. Петровых, со стороны С. И. Липкина, не остановили составителей в целом очень полезной, содержательной биографической книги о Мандельштаме «Век мой, зверь мой» от очередной концентрации объективно унижающих подробностей: то она, М. С. Петровых, замужняя женщина, отбивается от страстных объятий «Левушки», и современники, по словам Э. Герштейн, видят его исцарапанным Марусей, «дикой кошкой», то сама Мария Сергеевна выходила из комнаты поэта, «к неудовольствию жены», с большими пятнами на лице и «в возбужденном состоянии» («Век мой, зверь мой». С. 479). Поэтическая правота поэта в отношении «турчанки дорогой», его моления «Ты, Мария — гибнущим подмога», прекраснейшая метафора «летуче-красный, этот жалкий полумесяц губ», — все это, конечно, исправляет тривиальную ситуацию. Едва ли бы о пошлой соблазнительнице, «охотнице» Мандельштам сказал в другом стихотворении, относимом целиком только к Н. Я. Мандельштам:

Ну а мне за тебя черной свечкой гореть,

Черной свечкой гореть да молиться не сметь.

«Я к губам подношу эту зелень…»; «Клейкой клятвой липнут почки…»; «К пустой земле невольно припадая…»; «Есть женщины, сырой земле родные…» — эти стихотворения (все 1937 года), как и целый ряд шуточных стихов, посвящены Наталье Штемпель, с которой опальный поэт дружил в Воронеже. По ее словам он, серьезный и сосредоточенный, прочитав их ей, сам задал вопрос:

«— Что это?

Я не поняла вопроса и продолжала молчать. „Это любовная лирика, — ответил он за меня. — Это лучшее, что я написал“. И протянул мне листок».

Приложение. Воспоминания. Эссе

Марина Цветаева. Защита бывшего. «Защита бывшего» часть более развернутого очерка «История одного посвящения», впервые опубликованного в журнале «Oxford Slavonic Papers» 1914 XI. На экране памяти трагической русской поэтессы XX века возникает «цветаевский» образ поэта — на фоне волошинского Коктебеля. В очерке звучат мотивы полемики и сочиненной фантастической летописи житья-бытья в том «приюте муз», который основал М. А. Волошин: вдаваться в него нет нужды… Современный читатель переносится благодаря острой ностальгической тоске М. И. Цветаевой 1931 года в атмосферу блаженной страны неведения, игры, лицедейства, в артистический Серебряный век, еще не оборвавшийся «над морем черным и глухим».

Анастасия Цветаева, Из воспоминаний о Марине Цветаевой и Осипе Мандельштаме. В кн. Цветаева Анастасия. Воспоминания. М., 1974.

Безусловно, младшая сестра М. И. Цветаевой не могла понять сложного по своей природе процесса вхождения Мандельштама в Москву. Он видел многое через свою призму:

Успенье нежное — Флоренция в Москве.

В стенах Акрополя печаль меня снедала

По русском имени и русской красоте.

Едва ли она догадывалась, что сквозь церковную архитектуру, да еще «нежную», рядом со словом «Флоренция» (то есть «цветущая»), для него оживала и фамилия «Цветаева». Еще менее внятен юной москвичке и такой перехлест чувств Мандельштама: «Мандельштам каким-то образом — через иконный колорит или иначе — уловил черно-желтый контраст Иерусалима» (Л. М. Видгоф. Москва Мандельштама. М., 1998. С. 24).

Вместе с тем наивное сознание девочки 1910-х годов прекрасно запечатлело и «интерьер эпохи», и многие душевные состояния О. Э. Мандельштама.

Маковский С. К. Осип Мандельштам «Портреты современников»Из книги С. К. Маковского «На Парнасе „Серебряного века“» (Мюнхен, 1962).

Сергей Константинович Маковский (1877–1962) — поэт, критик, искусствовед, издатель — был сыном известного портретиста, исторического живописца К. Е. Маковского, коренным петербуржцем, выросшим в среде художников, артистов, поэтов начала XX века. Много лет спустя после петербургской юности — с ее салонами «Мира искусства», театральными премьерами, поэтическими сборниками, книгами о живописи и художниках — С. К. Маковский напишет: «И сквозь листву туманно-кружевную, / Как бы затянутую паутиной, / Я чувствую действительность иную, / Касаясь тайны всеединой» («Утишье»).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Шум времени"

Книги похожие на "Шум времени" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Осип Мандельштам - Шум времени"

Отзывы читателей о книге "Шум времени", комментарии и мнения людей о произведении.