Осип Мандельштам - Шум времени

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Шум времени"

Описание и краткое содержание "Шум времени" читать бесплатно онлайн.

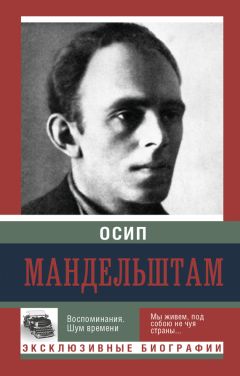

Осип Мандельштам (1891–1938) — одна из ключевых фигур русской культуры XX века, ее совершенно особый и самобытный поэтический голос. «В ремесле словесном я ценю только дикое мясо, только сумасшедший нарост», — так определял Мандельштам особенность своей прозы с ее афористичной, лаконичной, плотной языковой тканью. Это прежде всего «Шум времени», не летопись, а оратория эпохи — и вместе с тем воспоминания, глубоко личные.

В книгу вошли произведения «Шум времени», «Феодосия», «Египетская марка», «Четвертая проза», «Путешествие в Армению», ярко запечатлевшие общественную и литературную жизнь 10–30-х годов ушедшего столетия.

Последний в жизни Мандельштама Крым был наводнен беглецами: «Тени страшные Украины, Кубани…» По утрам мы выслушивали рассказы, где ночью разломали саманную стенку, чтобы завладеть мешочком с пайковой мукой или крупой. В Старом Крыму мы месяц ели сухари, высушенные из московского хлеба, но на базаре продавали мясо и масло. Магазины исчезли. Карточки еле отоваривались, и беглецам, чтобы не умереть с голоду, только оставалось, что ходить с протянутой рукой — только никто не подавал, потому что и горожане были нищими — или грабить. Самое удивительное, что не все вымерли, а как-то перебились, вырыли землянки, осели, спаслись. Сейчас же в маленьких городках можно купить в магазинах крупу, масло и сахар. Такой рай длится уже лет десять.

В Коктебеле все собирали приморские камушки. Больше всего ценились сердолики. За обедом показывали друг другу находки, и я собирала то, что все. Мандельштам был молчаливый, ходил по берегу со мной и упорно подбирал какие-то особые камни, совсем не драгоценный сердолик и прочие сокровища коктебельского берега. «Брось, — говорила я. — Зачем тебе такой?» Он не обращал на меня внимания… Вскоре мы раздобыли бумаги — хозяйка дома отдыха и заведующий магазином «закрытого типа» дали нам кучу серых бланков. Бумаги у нас никогда не было и не будет, Мандельштам начал диктовать «Разговор о Данте». Когда дошло до слов о том, как он советовался с коктебельскими камушками, чтобы понять структуру «Комедии», Мандельштам упрекнул меня: «А ты говорила, выбрось… Теперь поняла, зачем они мне?» Летом 35 года я привезла в Воронеж горсточку коктебельских камушков моего набора, а среди них несколько дикарей, поднятых Мандельштамом. Они сразу воскресили в памяти Крым, и в непрерывающейся тоске по морю впервые вырвалась крымская тема с явно коктебельскими чертами. Воронеж расположен на границе леса и степи. Там Петр строил корабли для азовского похода. Мандельштам остро чувствовал ландшафт и даже любил его, но, потрогав пальцами крымские камни, написал стихи, в которых впервые простился с любимым побережьем: «В опале предо мной лежат чужого лета земляники — двуискренние сердолики и муравьиный брат — агат…» В этих стихах отголоски старого спора, стоит ли поднимать простой камень: «…Но мне милей простой солдат морской пучины, серый, дикий, которому никто не рад…» Крымское лето в этих стихах названо чужим.

Мандельштам готовился к уходу из жизни, прощаясь со всем, что любил: с Арменией, Крымом, с вещами и людьми. Он не простился только со мной, потому что не представлял себе, что я останусь жить без него. Он был абсолютно убежден, что я уйду вслед за ним. Поймет ли он, что я задержалась ради него? После его смерти я ни разу не была ни в Крыму, ни на Кавказе: раз он простился с ними, мне туда дороги нет. Не видела я и моря, потому что он простился и с морем («Разрывы круглых бухт»). Нельзя же считать морем пресный светло-серый залив недалеко от Комарова в советской Финляндии, где мы на минутку остановились с Ахматовой! Она тоже успела проститься с морем: «Последняя с морем разорвана связь». Искусственно, вернее, насильственно и противоестественно оторванные от всего, что нам было близко, мы только и делали, что поминали и прощались. Все оказалось запрещенным — даже хлеб: «И запрещенный хлеб безгрешен» (вариант). И все же мы были привилегированной частью населения, раз нам хватало на хлеб и мы получали карточки не самой последней категории. Мы не взламывали саманные стенки кладовок и не занимались ни лесоповалом, ни лесосплавом. Когда Мандельштам оказался в самой низшей группе, он, к счастью, умер. Плохое здоровье, в частности сердечная недостаточность, — отличный козырь для человека, потому что обеспечивает своевременную смерть.

Лето 35 года было полно событий. Вскоре после моего возвращения из Москвы мы увидели из окна своей комнаты — наемной, впрочем, не своей, с хозяином из раскулачивателей и хозяйкой из раскулаченной семьи, — похороны жертв летной катастрофы, военных летчиков, которых хоронили с воинскими почестями. Такое случалось редко: природные бедствия и катастрофы, как правило, замалчивались. Вместе со стихами о похоронах погибших летчиков, в одном с ними цикле, возникло маленькое стихотворение в двух вариантах: «Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловый». В одном из них Мандельштам просит, чтобы я положила ему под голову пучок коктебельского чобру, степной душистой травки, и в чобре — ниточка, связывающая эту группу стихов с коктебельскими камушками. Во втором варианте (он и должен стоять в основном тексте) Мандельштам, сопереживая смерть летчиков, погибает той же смертью и в миг летной катастрофы видит начало жизни — младенчество, детство, «краски пространства веселого», — но все обрывается падением с высоты, где «холод пространства бесполого», то есть бесчеловечного, пустого, а земля с высоты кажется огромной рыжей плешиной (степной пейзаж), словно смотришь на нее сквозь цветное стекло. В описании вида земли с большой высоты сказались и горные путешествия, и рассказ Бори Лапина о полетах, а в цветных стеклышках — реминисценция детства. В бумагах найдется отрывок более подробный, чем тот, что вошел в «Египетскую марку», о шестигранных коронационных фонариках с цветными стеклами. Мандельштам ребенком разломал фонарик и поразился, как выглядит мир сквозь цветные — красное, синее, желтое — стеклышки. (Кто из нас умеет смотреть на мир прямо и открыто, а не через цветные стеклышки обычаев, готовых представлений, культуры, общества и эпохи? Возможен ли прямой взгляд и что мы тогда увидим? Во всяком случае, не случайность и бессмыслицу, рассусоленную двадцатым веком.) Чтобы войти в мир Мандельштама, надо понять, как остры у него были ощущения (я не устану это повторять) — зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые и даже осязательные — и как они запоминались на целые годы. Человек удесятеренной чувственности, он никогда не забывал ни одного сильного ощущения. Он видел то, чего я не могла разглядеть, слышал звуки, которые еле мерещились мне, и чувствовал запахи и привкусы, к которым я оставалась равнодушной. Он служил мне как бы добавочным органом чувств — я привыкла смотреть его глазами и слышать его ушами. Когда я осталась одна, мне не хватало моих глаз и моих ушей, и я не хотела ни на что смотреть и затыкала уши, чтобы ничего не слышать. Зачем стала бы я смотреть на то, чего он уже не видит или ощущает совсем не так, как я, еще живая… Надо остерегаться такой близости, какая была у нас с ним, потому что один всегда умирает раньше, а второй при жизни теряет все ощущения, которые свойственны живущим. Он тоже становится мертвецом, хотя и продолжает механически жить. Такая жизнь ни к чему. Это тень жизни…

В обоих вариантах стихотворения о ментоловом карандашике резкие обонятельные ощущения. Мандельштам часто, гуляя, искал пахучие травки и растирал их в руках, в частности чобр. На этом мы сошлись, гуляя еще в киевских парках и даря друг другу любимые листья и травки. Какие духи сравнятся с запахом грецкого ореха, который все знают и любят! Мне жалко Бердяева, обожавшего духи, в которых всегда пронюхивается что-то постороннее, грубое и вульгарное. В Сухуме была маленькая фабрика, выжимавшая из герани масло для духов. Вокруг нее стоял тяжелый запах аммиака, и мы поняли, что нам портит любые духи: в их состав входит нечто, то есть душистое масло, чья аммиачная грубость, явная при больших дозах, ощущается и в крохотных, которые потребляются в духах. О химикалиях в нынешних духах и говорить нечего — они непереносимы.

Во втором варианте стихотворения (основном) пахнет тухлой ворванью — это запах тления — и больницей («рокот гитары карболовой», запах карболки всегда воспринимается как волна — то наступает, то отходит). Запах карболки ударил в ноздри еще в Москве — поздней осенью 1931 года, когда меня положили в Боткинскую больницу, и среди черновиков «Путешествия в Армению» записаны бродячие строчки о карболке. Тогда стихотворение о запахах не могло осуществиться по многим причинам. Главное — на него должен был упасть луч поэтической мысли. Из одного ощущения без мысли стихов у Мандельштама нет. (Есть ли они у кого-нибудь? Пастернак — поэт ощущений, но и у него всегда ведет мысль, через ощущение и сквозь него.) Поэтическая мысль в тот период не могла возникнуть, потому что Мандельштам писал прозу. Два процесса — писание стихов и прозы — никогда не происходили одновременно. У других поэтов проза иногда перебивает стихи или стихи прозу. У Мандельштама этого не бывало, если не считать «Юности Гете», которая в настоящую и настоятельную прозу не входит. Это честная заказная работа, где лишь случайно пробивается голос.

Я знаю, почему в стихотворении о внезапной смерти Мандельштам, переживая последнюю минуту, вдруг видит всю свою жизнь. Она проносится перед ним в одно мгновение. Когда-то Мандельштам прочел перевод испанского рассказа — это было как будто еще в дни, когда мы в первый раз жили на Тверском бульваре (1922/23). Он мне тут же сказал, что в рассказе человек, падая с моста в реку, в одно мгновение успевает вспомнить и пережить всю свою жизнь. Рассказ, вероятно, был рядовой, иначе я бы запомнила автора, но он как-то совпал с мыслью Мандельштама об умирании, или эта мысль зародилась от чтения рассказа: в момент смерти жизнь вспыхивает в сознании умирающего, и он отдает себе отчет, зачем жил и что видел. Пока мы жили вместе, я не понимала, как смерть и умирание всегда присутствуют и не отходят от нас. Пока Мандельштам был жив, я не понимала смерти, но, оставшись одна, только ею и жила. Я думала о ней, и прежде всего возник вопрос: неужели на койке лагерной больницы, умирая от невозможности жить и от истощения, человек может что-нибудь вспомнить? Такая смерть, думается мне, похожа на медленное затухание, когда постепенно отмирает связь с прошлым и с жизнью. (Нас лишили не только жизни, но еще и смерти.) Настоящее настолько нереально и непредставимо, что в нем разрываются все связи с жизнью, с самим собой, с прошлым, с людьми, с законами их общежития, с представлениями о добре и зле. Мысленно умирая смертью Мандельштама, я забывала все — даже надежду на будущее. Живя в нечеловеческих условиях прошлой эпохи, я часто убеждалась, что ничего не помню. Оставалась лишь одна светящаяся точка и физически осязаемое ощущение лагеря — груды тел в вонючих телогрейках, свалка человеческих тел, еще живых, еще шевелящихся, или такие же тела, но уже замерзшие и окостеневшие, яма, куда они сброшены «гурьбой и гуртом». Вот что я видела и чем я жила.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Шум времени"

Книги похожие на "Шум времени" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Осип Мандельштам - Шум времени"

Отзывы читателей о книге "Шум времени", комментарии и мнения людей о произведении.