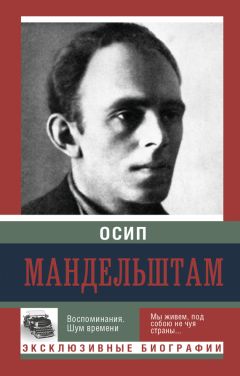

Осип Мандельштам - Шум времени

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Шум времени"

Описание и краткое содержание "Шум времени" читать бесплатно онлайн.

Осип Мандельштам (1891–1938) — одна из ключевых фигур русской культуры XX века, ее совершенно особый и самобытный поэтический голос. «В ремесле словесном я ценю только дикое мясо, только сумасшедший нарост», — так определял Мандельштам особенность своей прозы с ее афористичной, лаконичной, плотной языковой тканью. Это прежде всего «Шум времени», не летопись, а оратория эпохи — и вместе с тем воспоминания, глубоко личные.

В книгу вошли произведения «Шум времени», «Феодосия», «Египетская марка», «Четвертая проза», «Путешествие в Армению», ярко запечатлевшие общественную и литературную жизнь 10–30-х годов ушедшего столетия.

5

Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина,

Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.

Помнишь, в греческом доме любимая всеми жена

Не Елена — другая, — как долго она вышивала.

6

Золотое руно, где же ты, золотое руно —

Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,

И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,

Одиссей возвратился, пространством и временем полный.

Не менее характерны для Мандельштама такие строки: «И вчерашнее солнце на черных носилках несут», или — «И лес безлиственный прозрачных голосов», или — «Сюда влачится по ступеням широкопасмурным несчастья волчий след», или — «И в ветхом неводе генисаретский мрак»…

Не буду «объяснять» гиперболики этих образных определений. Полагаю, что всякий, кто чувствует новую поэзию, их почувствует, вчитавшись в стихотворения, из которых они взяты. Я говорю — новую поэзию, потому что, разумеется, такой прием, такую сжатость образного определения — «как прялка, стоит тишина» — невозможно представить себе, скажем, у Пушкина, у Лермонтова, вообще — в поэзии до-символической. Один Тютчев иногда доводит выраженное ощущение или мысль до этого магического лаконизма. Таковы его уподобления зарниц «демонам глухонемым» или брызнувшего грозового дождя пролитому Гебой «громокипящему кубку». Это еще не «гипербола» Маллармэ, но уже символика. У Мандельштама она — сплошь. Подвергнуть эту «магию» логическому разбору подчас трудно и даже невозможно, но не кажется она искусственным, претенциозным, ничего в конце концов не выражающим словоизлишеством — как у многих символистов. Мандельштамовская магия согрета искренним чувством, — может быть, это и есть в ней самое пленительное. От строф, словно высеченных из мрамора или отлитых из бронзы — на самые неличные, самые далекие темы, — никогда не веет холодом. Потому что эти далекие темы действительно его любовь, его страдание и его счастье, его душа, приявшая миры, созданные творческим воображением. О чем бы он ни грезил: о прошлом возлюбленной средиземноморской земли, о легендарной Тавриде, о скифском варварстве или о древней Москве с «пятиглавыми соборами» или о современном умирающем Петрополе с Исаакием, стоящим «седою голубятней», или о богослужебной торжественности полудня, рассказ об этих видениях насыщен восторгом сердца. И больше того: живое, конкретное впечатление переходит в образ какой-то трансцендентной сущности. Мандельштам лучше, чем кто-нибудь, понял урок великих французских новаторов и связал русский стих с «сюрреалистическими» прозрениями века… Но и по темам, и по религиозному акценту эти стихи остаются русскими, в самой отвлеченности их таится великая любовь поэта и к русским судьбам, и к русской вере:

Вот дароносица, как солнце золотое,

Повисла в воздухе — великолепный миг.

Здесь должен прозвучать лишь греческий язык:

Взял в руки целый мир, как яблоко простое.

Богослужения торжественный зенит,

Свет в круглой храмине под куполом в июле,

Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули

О луговине той, где время не бежит.

И Евхаристия, как вечный полдень, длится —

Все причащаются, играют и поют,

И на виду у всех божественный сосуд

Неисчерпаемым веселием струится.

Религиозность этого «полудня» (или «вселенской литургии»?) не только восторженно-христианская, но русская, иконописная религиозность. Удивительно, как сумел проникнуться ею этот выросший в еврейской мелко-мещанской среде юноша, набравшийся многосторонней образованности в Швейцарии и Гейдельберге!

Послушайте, с какой растроганной любовью говорит он о кремлевских церквах:

В разноголосице девического хора

Все церкви нежные поют на голос свой,

И в дугах каменных Успенского собора

Мне брови чудятся, высокие, дугой.

И с укрепленного архангелами вала

Я город озирал на чудной высоте.

В стенах Акрополя печаль меня снедала

По русском имени и русской красоте.

Не диво ль дивное, что вертоград нам снится,

Где реют голуби в горячей синеве,

Что православные крюки поет черница:

Успенье нежное — Флоренция в Москве.

И пятиглавые московские соборы

С их итальянскою и русскою душой

Напоминают мне — явление Авроры,

Но с русским именем и в шубке меховой

Мандельштам был одним из столпов провозглашенного Гумилевым акмеизма в «Цехе поэтов». Акмеизма — от акмэ, острие, заострение. Создалась эта «школа» в среде «Аполлона» как противодействие мистическому символизму, возглавляемому Вячеславом Ивановым. Гумилев требовал «заострения» словесной выразительности, независимо от каких бы то ни было туманных идеологий. Но и он, в таких стихотворениях, как «Дракон», например, оставался верен языку символов. Хоть и далекий от В. Иванова, Мандельштам становился символистом чистой воды каждый раз, когда «заострялось» до предельной выразительности его слово-звук и слово-образ. Не надо забывать, что словесную фонетику он называл «служанкой серафима».

В течение восьми лет (вплоть до моего отъезда из Петербурга весной 17 года) я встречался с ним в редакции «Аполлона». Неизменно своим восторженно-задыхающимся голосом читал он мне стихи. Я любил его слушать. Вообще любил его. Но у него на дому ни разу не был. Даже не знал адреса. Да и не помню, чтобы он кого-нибудь звал к себе. Неприветно жилось Осипу Эмильевичу под родительским кровом. С отцом вечные ссоры. Самостоятельная жизнь казалась еще труднее, из меблированных комнат выселили за невзнос платы. Одно время, где-то на Сергиевской, прикармливали его дядя с тетушкой. Беден был, очень беден, безысходно. Но кроме стихов, ни на какую работу он не был годен. Жил впроголодь. Из всех тогдашних поэтов Петербурга ни один не нуждался до такой степени. Вообще все сложилось для него неудачно. И наружность непривлекательная, и здоровье слабое. Весь какой-то вызывавший насмешки, неприспособленный и обойденный на жизненном пиру.

Однако его творчество не отражало ни этой убогости, ни преследовавших его, отчасти и выдуманных им, житейских «катастроф». Ветер вдохновения проносил его поверх личных испытаний. В жизни чаще всего вспоминается мне Мандельштам смеющимся. Смешлив он был чрезвычайно — рассказывает о какой-нибудь своей неудаче и задохнется от неудержимого хохота… А в стихах, благоговея перед «святыней красоты», о себе, о печалях своих, если и говорил, то заглушенно, со стыдливой сдержанностью. Никогда не жаловался на судьбу, не плакал над собой. Самые скорбно-лирические его строфы (может быть, о неудавшейся любви?) звучат отвлеченно-возвышенно, вот — как эти белые стихи о мертвых пчелах:

Возьми на радость из моих ладоней

Немного солнца и немного меда,

Как нам велели пчелы Персефоны.

Не отвязать неприкрепленной лодки,

Не услыхать в меха обутой тени,

Не превозмочь в дремучей жизни страха.

Нам остаются только поцелуи,

Мохнатые, как маленькие пчелы,

Что умирают, вылетев из улья.

Они шуршат в прозрачных дебрях ночи,

Их родина дремучий лес Тайгета,

Их пища — время, медуница, мята.

Возьми ж на радость дикий мой подарок,

Невзрачное сухое ожерелье

Из мертвых пчел, мед превративших в солнце.

Приведу еще одно «молодое» стихотворение Осипа Мандельштама, в котором звучит уже не личная грусть, а грусть как бы заклинательной отходной. По форме, не в пример другим, стихотворение — чрезвычайно просто и даже бедно: повторяющиеся глагольные рифмы и целые строки, все тот же похоронный припев в конце каждой строфы, как вздох. Слова-символы неразборчивы, сбивчивы, полузаумны, но поют о самом важном, об отходящей навсегда России, приобщенной гением Петра к великолепию европейских веков, в которых скиталась душа поэта:

На страшной высоте блуждающий огонь,

Но разве так звезда мерцает?

Прозрачная звезда, блуждающий огонь,

Твой брат, Петрополь умирает

На страшной высоте земные сны горят,

Зеленая звезда летает.

О, если ты звезда, — воды и неба брат,

Твой брат, Петрополь умирает.

Чудовищный корабль на страшной высоте

Несется, крылья расправляет.

Зеленая звезда, в прекрасной нищете

Твой брат, Петрополь умирает.

Прозрачная весна над черною Невой

Сломалась. Воск бессмертья тает.

О, если ты звезда — Петрополь, город твой,

Твой брат, Петрополь умирает.

Много лет это стихотворение было последним, оставшимся в моей памяти от «прежнего» Мандельштама. Оно вошло в сборник, выпущенный в 1922 году издательством «Petropolis» (в Берлине) — «Tristia». До того, десятью годами раньше, вышла его маленькая книжка стихов — «Камень». В «Tristia» — 45 стихотворений, большею частью «аполлоновских» еще по духу. Затем, в 1925 году, поэту удалось издать небольшой сборник чрезвычайно ярко написанных мемуарных отрывков «Шум времени», а в 1928 году — поэму ритмической прозой «Египетская Марка» и, наконец, издан был Госиздатом томик поэта, под заглавием «Стихотворения», куда вошли целиком и «Камень» и «Tristia» и стихи, не попавшие в прежние сборники, сочиненные между 21 и 25 годами.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Шум времени"

Книги похожие на "Шум времени" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Осип Мандельштам - Шум времени"

Отзывы читателей о книге "Шум времени", комментарии и мнения людей о произведении.