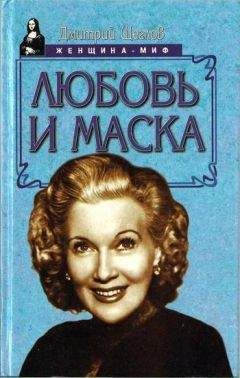

Дмитрий Щеглов - Любовь и маска

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Любовь и маска"

Описание и краткое содержание "Любовь и маска" читать бесплатно онлайн.

Одна из первых «звезд» советского киноэкрана — Любовь Орлова много лет была символом успеха, счастья и удачи «великой эпохи», ее олицетворением и мифом. Но что таилось за ослепительной улыбкой вечно молодой женщины, чем пришлось ей заплатить за свою «звездную» жизнь, чем пожертвовать?

О легендарной жизни первой «синтетической звезды» и яркой судьбе самой любимой актрисы Сталина рассказывает эта книга.

Там, на Украине, во время отдыха на хуторе в Каневе в белоснежных мазанках, с завтраками и ужинами под открытым небом (обедать было невозможно — так пекло), произошло событие, подробности которого варьируются до сих пор. У Ромма, например, была своя версия. Как-то во время съемок к безостановочно курившему кинорежиссеру кто-то подошёл со словами: «Михаил Ильич, успокойтесь, нельзя же так волноваться». Ромм ответил: «Сам понимаю, да вот боюсь успокоиться. Знаете, Юрий Александрович Завадский был в молодости очень красив, носил длинные волосы, не хотел их стричь. А потом, когда он спал, Ирина Сергеевна Анисимова-Вульф, его жена, взяла ножницы и обстригла его. Завадский сначала очень волновался. А потом посмотрел на себя в зеркало и успокоился. На всю жизнь».

Известно только что в разряд «лысых» Завадского перевела именно Ирина Сергеевна. И именно во сне. «Ю-А» любил днем на отдыхе полежать в тени, предварительно тщательнейшим образом отобрав для чтения несколько книг. Взяв одну из них, он незамедлительно погружался в младенческий сон — это повторялось с неизбежностью жгучего Малороссийского полдня. Очевидно, во время одного из таких погружений Ирина Сергеевна и ликвидировала его знаменитый «внутренний заем».

Последний период их супружества обозначен классической — я бы сказал даже чересчур классической — мизансценой измены и покаяния. Являясь иногда под утро, после кошмарной для бабушки и полной романтических приключений для него ночи, Завадский нажимал кнопку дверного звонка, после чего неторопливо, точно по центру коврика опускался на колени. Дверь открывалась, и «Ю-А» с плачем упадал к ногам Ирины Сергеевны.

Вероятно, унылая повторяемость этой заезженной мизансцены — столь же частая, сколь и малороссийский послеобеденный сон Завадского, — окончательно укрепила бабушку в мысли о собственных режиссерских опытах. Однажды она позволила импровизацию и, дав «Ю-А» в очередной раз грохнуться, вышла из дома.

Но не из его творческой жизни: сорок пять лет совместной работы в театре световым занавесом разделили быт и бытие Вульф и Завадского.

В первый день нового года он приходил на семейный обед, и тогда Ирина Сергеевна старалась приготовить куропаток с брусничным вареньем и особый говяжий студень без чеснока — «Ю-А» не терпел чеснока и алкоголя.

В книге отца, посвященной Ирине Сергеевне, есть место, относящееся к этому более позднему периоду и ее рассказам о постоянном желании Завадского за кого-то похлопотать, кому-то помочь. «„Он не откажет, он сделает“, — всегда слышал я от нее… Постепенно в детстве у меня сложился его образ своеобразной высшей инстанции, после которой следует „Москва, Кремль“. Это был конец сороковых годов, когда Юрий Александрович взял меня с собой на трибуну на Первомайский парад. Накануне я был доставлен мамой к Завадскому в его дом на улице Горького, на 4-й этаж, в 104-ю квартиру, справа на площадке. Это был своеобразный поход „за синей птицей“. Мы долго шли с ним через кордоны к Красной площади, долго ждали начала и короткого мгновения — появления красного околыша Сталина над гранитным парапетом, тут же исчезнувшего. К тому времени у Завадского остался очень холеный венчик седых волос вокруг головы, корпоративно напоминавший прическу Станиславского. После моего знакомства с Завадским мама спросила: „Понравился тебе Юрий Александрович?“ Я ответил: „Да. Особенно балкончик“. — „Какой балкончик? О чем ты говоришь?“ — „О его прическе“, — настаивал я. Ирина Сергеевна передала Юрию Александровичу это определение, и оно ему, по ее словам, очень понравилось.

На ранних стадиях моего воспитания пример Юрия Александровича был необходим маме для того, чтобы я приобщился к физкультуре. Ирина Сергеевна постоянно говорила, что Завадский разогнал себе широкие плечи занятием с эспандером, что было предложено и мне. Я безуспешно мучился с ненавистными пружинами до тех пор, пока в моем сознании не возникли другие приоритеты развития».

А мне удалось запомнить его на последнем «1-м января» — при жизни Ирины Сергеевны (меньше чем через полгода ее не станет), — когда он стоял в прихожей за несколько минут до ухода и демонстрировал какой-то молодой болтушке чудесную зеленовато-мраморную ручку с несколькими кнопками, предназначение которых я по робости не уловил, зато хорошо помню терпеливую объяснительную интонацию Завадского. Накинув великолепную длиннополую дубленку, он неторопливо вышел во тьму двора с отчетливым крупным снегом «Мира искусства», тематически уместно валившим в тот вечер в новогодней Москве.

Где он еще мог выжить, кроме как в театре, когда в двадцатых туда приходили аристократы, если и не по родословной, как Орлова, так по нутру, по сути и содержанию. Существуя за счет таких, как они, театр давал им возможность выжить. Здесь им было легче спрятаться за чужой речью, которая, в сущности, была их собственной, за образами, являвшимися их двойниками. В театре им позволяли быть собой.

Юный правовед, Юрочка с юрфака, приведенный Павлом Антокольским в студию Вахтангова в качестве художника-оформителя, стал актером играючи, словно бы нехотя. К двадцати восьми годам он надменно, с ленцой встретил славу. Казалось, он ничего для нее не делал. Он ее допускал, терпел, как и своих бесчисленных воздыхательниц.

Черту, отделявшую Завадского от НИХ, он провел по своему сердцу так, чтобы его не разорвать. Он знал свои возможности и меру собственных сил. И он знал ИХ. Казалось ли ему, что с НИМИ возможно некое джентльменское соглашение, паритет? Что взамен на всевозможную сафроновщину, невыносимо елейные, подписанные его именем статейки к датам, он получил право на собственный голос?

Ему очень хотелось верить, что это так.

Ему хотелось верить, что этот голос все еще послушен ему.

«Вы играете ноты, а надо музыку», — любил повторять Завадский.

Он слышал музыку. И превращал ее в ноты.

Его музыка осталась в прошлом.

Рассказывали, что лучшим своим спектаклем он считал раннюю, еще тридцатых годов гоголевскую «Женитьбу» — полную открытий и парадоксов, которая была разгромлена и запрещена.

Его музыка была одной природы с музыкой Михаила Чехова, Белого, Вахтангова, Мандельштама. У него были стоящие учителя.

Увлекавшийся теософией, Чехов привел «Ю-А» к Штейнеру. За этот философский кружок ему и перепало в середине двадцатых.

За ним пришли рано утром, отвезли на Лубянку. Все было как положено: камера, лампочка, параша. Вечером он должен был играть Альмавиву в «Свадьбе Фигаро». Станиславский обожал его в этой роли.

Он все твердил следователю, что это невозможно, так не бывает, ведь Константин же Сергеевич… зрители, актеры — все ждут, надо как-то предупредить…

Задавались какие-то вопросы.

Он отвечал.

Три часа, четыре, пять, шесть.

Ему говорили: да вы не волнуйтесь, ничего не будет с вашим Константином Сергеевичем, вот увидите…

Завадский увидел: он уже мчится к театру, влетает на проходную…

— Юрочка, дорогой, мы все издергались! Что случилось?!

— Ах, потом, потом, забавное приключение, я все объясню!

Он успел загримироваться, Он услышал музыку, которая будет сопровождать его всю жизнь. Музыку на выход.

Он вышел… И шагнул в камеру. «Спектакль» давно закончился.

Выпустили его только на следующий день.

Может быть, суть потрясения состояла даже не в самом аресте, а в этой жлобской стилистике: походя сорвали спектакль и уже на следующее утро выпустили…

Дело было не в Альмавиве, не в Станиславском и даже не в Михаиле Чехове и Рудольфе Штейнере. Искусство, театр — какая блажь…

Дело было в другом. И это другое ему дали почувствовать.

Представляю… Спектакль идет, он сидит.

Спектакли будут идти, он будет сидеть.

Он все понял про них. Он все понял про себя.

…Закрыв глаза, нараспев, низким рокочущим голосом «Мировая тетя» читала свои стихи, и ее кремовая брошь из яшмы каким-то образом связывалась для мальчика со всем лучшим, что говорили об этих стихах.

«А ты знаешь, кто это?» — спрашивала Раневская, и мальчик с готовностью отвечал: «Мировая тетя!»

Этот ответ до такой степени нравился Фаине Георгиевне, что и она вскоре стала таким образом величать Ахматову.

И еще очень тихо: «Рэбе». Или приглушенно-ласково: «Рэбенька».

Первые впечатления в жизни моего отца совпали с первыми воспоминаниями о Раневской и Ахматовой.

«1942-й год, мне два-три года, эвакуация в Ташкент, улица Кафанова, где мы все жили: бабушка, мама, Фаина Георгиевна и Тата. Тата — Наталья Александровна Иванова, театральная костюмерша моей бабушки, в молодости была приглашена как няня в семью П. Л. Вульф и осталась навсегда с нами.

Из того времени сохранился в памяти голос Фаины Георгиевны, вернее, проба голоса, актерский звук „и-и-и“ — протяжный, грустный, — Раневская пробовала голосовые связки. Вот это „и-и-и“ навсегда у меня связано с ней, с детством, с первыми ощущениями от близких. Мы жили на этой улице Кафанова в деревянном доме с высоким цоколем, наверх в бельэтаж вела длинная деревянная открытая лестница, по которой поднималась в свою комнату Фаина Георгиевна, где стоял ее диван, где она спала, беспрерывно курила и однажды заснула с папиросой в руке, выронила ее; одеяло и матрас задымились, был переполох. С тех пор с Фаиной Георгиевной я связывал клубы дыма, а поскольку тогда только учился говорить, называл ее „Фу-Фа“. Так, „Фуфой“, стали называть Раневскую друзья, приходившие к ней в Ташкенте, а потом это имя сопровождало ее всю жизнь» (цит. по книге А. В. Щеглова «О Фаине Георгиевне Раневской»).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Любовь и маска"

Книги похожие на "Любовь и маска" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Щеглов - Любовь и маска"

Отзывы читателей о книге "Любовь и маска", комментарии и мнения людей о произведении.