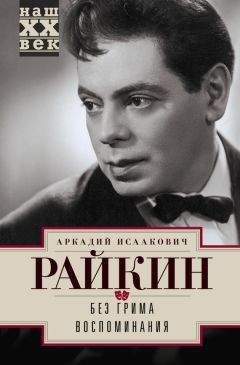

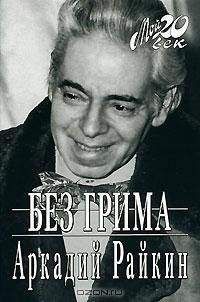

Аркадий Райкин - Без грима

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Без грима"

Описание и краткое содержание "Без грима" читать бесплатно онлайн.

Эта книга создана на основании рассказов А. И. Райкина о своей жизни, о людях, с которыми он работал и дружил, и, конечно, об эстрадном и театральном искусстве. Эти мемуары не столько рассказ о нем самом, сколько определенным образом сгруппированные портреты-«зарисовки» людей, которые и при жизни, и после смерти вызывают всеобщее любопытство (Л. Утесов, К. Симонов, М. Светлов, М. Зощенко, Е. Шварц, К. Чуковский и др.). По мнению автора, сатирик своего рода врач, который вскрывает порок для того, чтобы стало возможным этот порок вылечить. Поэтому эстрадное искусство нельзя считать ни «легким», ни сиюминутным, что в полной мере относится к незабываемому творчеству самого А.И.Райкина.

« — Сижу...— начинал чтение артист и менял первую позицию на третью, низко при этом приседая.

— ...за решеткой...— продолжал он, и средний и указательный пальцы обеих рук складывались крест-накрест.

— ...в темнице...— широкий жест, и руками он закрывал глаза.

...сырой...— выразительный плевок в сторону.

Так иллюстрировалось каждое слово всех трех строф».

Надо сказать, что этот «обалеченный» «Узник» был отчасти пародией на бескрылую имитацию бытовой пластики, противоречащую самой природе классического танца, его законам.

Одним из первых, кто преподал мне уроки классического ремесла, а главное, уроки театральной этики, был режиссер Юрий Сергеевич Юрский, отец талантливого артиста и режиссера Сергея Юрского.

Как и Сенцов, Юрий Юрский режиссировал у нас в самодеятельности (это именно он поставил у нас «На дне») и обратил на меня внимание, поверил в меня еще тогда, когда вряд ли можно было сказать что-либо определенное о моих творческих возможностях.

Способности к лицедейству есть ведь у многих, и опытные люди знают, как легко обмануться, приняв жизненный напор, энергию юности за талант.

Между тем именно в юности, в тот переходный период, когда излишняя уверенность в своих силах чередуется с внезапным и столь же неопределенным отчаянием, нам так необходим ненавязчивый наставник, предостерегающий нас от опрометчивых решений и скоропалительных выводов. Наставник, не столь даже помогающий нам советами чисто профессионального свойства, сколько укрепляющий наш дух примером собственной жизни в искусстве.

Юрий Сергеевич был очень достойный человек. Доброжелательный, интеллигентный. Знал его, конечно, весь театральный Ленинград, и вряд ли кто мог сказать о нем худое слово. Мне очень повезло, что, вступая в мир театра, который в принципе не столь идилличен, как представляется юношескому воображению, я встретил именно такого человека.

Мы сохраняли с ним теплые отношения вплоть до его кончины в 1958 году. Одно время, когда он был художественным руководителем Ленэстрады, общались особенно часто.

Его творческие интересы были весьма широки. Он ставил и в театре, и на эстраде, и в цирке. Пожалуй, в цирке он работал наиболее увлеченно и изобретательно. Скромная дань памяти о Юрском — его портрет, который висел в фойе старого Московского цирка на Цветном бульваре среди портретов самых видных мастеров цирка.

(Надо полагать, после реконструкции здания о Ю. С. Юрском не забудут.)

Не помню, была ли у него такая постановка, которой бы он, что называется, прогремел. Кажется, не было. Но не в этом дело. И дело даже не в степени его дарования, которое все-таки осталось, на мой взгляд, не вполне реализованным. Главное, что, чем бы он ни занимался в тот или иной период своей жизни, он всегда и во всем оставался деятелем, настоящим деятелем искусства.

Такие люди, каким был он, ценны прежде всего тем, что создают и всячески поддерживают вокруг себя атмосферу творчества. Они редко бывают на первых ролях, они часто остаются незаметны широкому кругу зрителей, но в узком, цеховом кругу без них просто невозможно. Их присутствие необходимо на генеральных репетициях, на обсуждениях премьер, в «капустниках». Профессионалы всегда прислушиваются к их суждениям, а какой-нибудь каламбур, рожденный ими по поводу вчерашнего театрального события, на следующий день передается из уст в уста и ценится артистами подчас неизмеримо выше, нежели газетная рецензия.

В своей книге «Кто держит паузу» Сергей Юрский (подумать только, он сам недавно разменял шестой десяток, а я ведь помню его еще маленьким мальчиком, не по возрасту чинным, которого мама и папа приводили на дневные спектакли!) благодарно вспоминает отца как своего первого театрального учителя. Он пишет, что и после смерти Юрия Сергеевича продолжал как бы мысленно советоваться с ним, всякий раз спрашивая себя, каким было бы мнение отца об очередной роли сына.

Мне было приятно читать эти строки. Я думал при этом: как хорошо, когда отец продолжается в сыне не только, так сказать, в биологическом смысле, но и в духовном, творческом, профессиональном. Я думал о том, что многие качества артистической индивидуальности Юрского-младшего (и прежде всего его резко выраженная склонность к гротесковой выразительности, гротескному театральному мышлению) заложены в нем генетически.

Не скрою, что эти мысли волнуют меня по-особому в связи с тем, что и мой сын причастен к делу, которому всю жизнь служу я. К сожалению, Юрий Сергеевич умер слишком рано; ему не довелось увидеть творческий взлет своего сына, который, несмотря на свою молодость, еще в начале шестидесятых годов стал зрелым мастером, одним из ведущих артистов обновленного Г. А. Товстоноговым БДТ...

Итак, уже в школьные годы я был «отравлен» театром. Причем театр продолжался и дома — в буквальном смысле. В нашем доме на Троицкой, на одной лестнице с нами, но тремя этажами ниже, жил мальчик, несколько старше меня, который устраивал домашние спектакли. Вход был открыт для всех желающих, и я, конечно, не преминул туда заглянуть в тайной надежде, что и меня пригласят участвовать. Не пригласили. Но спектакль (они там играли «Бориса Годунова», ни больше ни меньше) мне очень понравился. В отличие от рыбинского спектакля в сарае, где я изображал убитого купца, здесь все было как в настоящем театре. Я и до сих пор ясно вижу сцену в корчме из того «Бориса Годунова». А мальчишку, который все это устраивал с таким размахом, все почему-то звали Ася. Через несколько лет он переехал в Москву и там проявил еще больший размах в своем увлечении студийностью.

Мальчик Ася стал драматургом Алексеем Николаевичем Арбузовым.

После окончания школы я в течение года работал химиком-лаборантом (дежурным по цеху, где получали синтетическую камфару) на Охтинском химическом заводе. Тогда был такой порядок: чтобы поступать в театральный институт, требовался годичный стаж работы на производстве. Без этого не допускали к вступительным экзаменам.

Химический завод на Охте был довольно большим по тем временам предприятием. Там я, что называется, узнал жизнь. Ту жизнь, которую прежде представлял себе весьма приблизительно. Я познакомился с самыми разными людьми, среди которых были и потомственные питерские рабочие: люди серьезные, положительные, со своей, я бы сказал, философией труда. Были и такие, знакомство с которыми сослужило мне впоследствии хорошую службу именно как сатирику.

Запомнилась, к примеру, такая картина, которую я имел возможность наблюдать чуть ли не каждый день. В помещении, смежном с нашим цехом, по трубам протекал спирт. И вот один мастер, сдавая цех своему сменщику, всякий раз втолковывал тому: проверь шкивы, отрегулируй центрифугу, посматривай на термометры, записывай в специальный журнал их показания... Все это было довольно нудно, и сменщику, да и всем нам известно до тонкостей, так что в сентенциях такого рода никто не нуждался. Поначалу я думал, что мастер этот просто педант, потому и повторяет каждый день одно и то же. Но, приглядевшись, понял, чем вызван его «педантизм». Произнося свои наставления, он время от времени незаметно прикладывался к бутылке из-под «Боржоми», в которой был спирт. Он не мог позволить себе уйти, пока бутылка не становилась пуста. Таким образом, начав выпивать еще во время своей смены, он напивался уже во время чужой. Когда обнаруживалось, что он, только что трезвый, лыка не вяжет, его рабочий день был окончен, и никто не мог обвинить его в том, что он пьет во время работы.

Пьянея, он после каждого глотка — паузах между наставлениями рабочим — непременно произносил: «Буль-буль». А в конце орал: «Шумел кишмиш!» (не «камыш», а именно «кишмиш») и, еле держась на ногах, уходил домой отсыпаться. Все это не так смешно, если подумать, что жизнь человека тем и исчерпывалась.

А рядом были совсем другие люди. Хорошо помню, как работница фабрики Женя Вигдорович читала вслух Ахматову и Пастернака. Именно от нее я впервые услышал их стихи.

Вместе с другими рабочими и служащими завода я ездил в Ярославскую область (знакомые места: недалеко от Рыбинска) бороться с кулаками. Это было страшно. Одного из наших ребят убили. Я тогда увидел много горя. Видел, как человек был запряжен в плуг. (Точно такую же картину мне довелось наблюдать еще один раз — сразу после войны.) Помню, как пришло нам указание описать церковное имущество и как вокруг церкви всю ночь гудел народ; кто-то из городских разъяснял деревенским, что религия — опиум для народа. Деревенские не возражали, но не расходились, а некоторые, посмелее, говорили, что оно, конечно, религия — опиум, а имущество все же лучше бы не описывать. Участвовал я и в торжественном митинге по поводу появления в деревне нового трактора. И городские и деревенские в радостном возбуждении кричали «ура!». Я тоже радовался и кричал.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Без грима"

Книги похожие на "Без грима" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Аркадий Райкин - Без грима"

Отзывы читателей о книге "Без грима", комментарии и мнения людей о произведении.